어머니 그리기

옆지기랑 아이랑 하루 내내 함께 살아가는 나날인데, 막상 옆지기랑 아이랑 하루 내내 어떻게 함께 살아갈 때에 즐거울까 하는 대목을 잊기 일쑤이다. 새 보금자리로 옮기느라 바쁘고 힘들었으니까 이럴밖에 없다는 말은 그저 핑계이다. 여느 때에 옳게 살피며 바르게 생각했으면, 새 보금자리를 옮기는 동안 새로운 눈길과 마음길로 삶길을 열 테고, 새 보금자리에 또아리를 틀 때에는 또 이동안 새삼스러운 손길과 생각길로 사랑길을 열지 않겠는가.

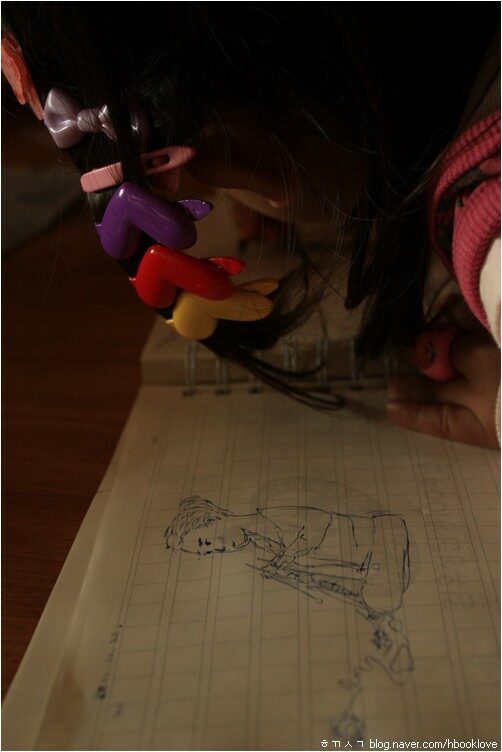

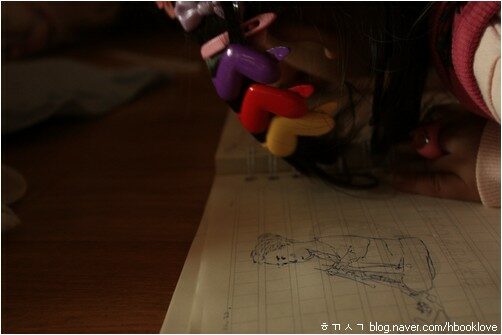

내가 너무 못한다고 느끼다가는 첫째 아이한테 공책 하나 갖다 달라고 부른다. 함께 그림을 그리자고 이야기한다. 아이는 아버지가 그림을 그리라고 말한다. 아이보고 너도 함께 그리라 말하면서, 엎드린 채 바라보는 모습을 그린다. 내 앞에는 뜨개질하는 옆지기가 좋은 그림이 되어 주니, 이 모습을 가만히 바라보면서 볼펜으로 슥슥 옮긴다. 뜨개질하는 사람은 실과 바늘에 온마음을 쏟는다. 그림으로 담기에 참 좋다.

그림을 다 그리며 아이한테 보여준다. “누구니?” “어머니야?” “어머니한테 여쭤 봐.” 그림으로 담긴 사람은 어찌 느낄는지 모르나, 그림을 그리는 사람은 그저 바라보며 느낀 대로 담는다. 하루에 여러 차례, 아이랑 함께 그림 그리는 겨를을 마련하면서 나도 그림을 즐겨야겠다고 생각한다. (4344.11.24.나무.ㅎㄲㅅㄱ)