숲노래 책읽기 / 가난한 책읽기

불물바람

불타오르면 뜨겁다. 뜨거우니 활활 타고서 얼핏 겨울을 녹이는 듯싶지만, 이내 사그라들어서 재로 바뀌니 매캐하고 더 춥다. 불질을 하는 사람은 장작(불피울것)을 자꾸자꾸 넣어야 한다. 불길이란, 끝없이 태워서 재가 되는 수렁이다.

‘불’이란 ‘화(火)·분노(憤怒)’이다. 불길이란, 태울거리인 미움을 끝없이 끊임없이 들이붓고 몰아세운다. 불길에는 철빛(철드는 빛)이 아예 없다. 불티가 번지면 싹 태워서 죽일 뿐 아니라, 겨울에 눈추위로 들숲메바다를 다스리는 철빛을 확 쓸어버려서 언제까지나 겨울이다.

불길을 일으키는 사람은 봄을 안 바란다. 봄이 오면 불을 그만 때야 하기에 앞으로도 내내 겨울이기를 빈다. 미워할 놈을 자꾸 미워해야 사람들 눈길이 불타올라서 ‘장작꾼(사이버렉카)’은 장작장사를 쏠쏠히 하며 돈·이름·힘을 혼자 거머쥘 수 있다.

어떤 겨울도 한때이다. 어떤 겨울도 없애야 하지 않아. 우리는 봄을 그리고 봄을 노래하고 봄에 사랑할 노릇이다. 모든 겨울은 봄에 싹 녹고 풀리면서 저절로 사라진다. 봄은 싸움이나 총칼(전쟁무기)이 아니다. 봄은 아이곁에 있는 씨앗이다. 봄은 아이를 사랑하고 서로 사랑하고 함께 사랑하고 파란하늘빛과 파란바다빛으로 철빛을 그리는 살림길이다.

쟤들이 또 잘못했다면서 우리 스스로 불태우려고 하면 바로 이때부터 우리 누구나 장작꾼한테 휩쓸린다. ‘서울봄’이란 무엇이었는지, 누가 어떻게 봄을 불렀는지 생각할 일이다. 우리는 ‘들풀’이자 ‘들꽃’일 노릇이다. 우리는 서로 ‘들숲’이자 ‘들사람’으로서 ‘들사랑’을 하면 된다. 우리는 ‘들불’이 아닌 ‘들바람’이자 ‘들물길’이어야 하지 않겠는가.

부아내지 말자. 불지르지 말자. 우리가 자꾸 부아내며 불지르니까, 방귀 뀐 이들이 아주 똥까지 지르려고 한다. 우리는 보아주기(용서)를 숲빛으로 하늘빛으로 철빛으로 어른스럽게 할 노릇이다. 철없이 구는 그들을 똑같이 때리고 몰아세우면, 구석에 몰린 쥐가 고양이한테 달려들어 다 죽자고 싸우듯 그만 온나라가 싸움불수렁에 휩싸이고 만다. 그러면 어떡해야 할까? 철없이 나대는 저들을 어찌해야겠는가?

자, 잘 헤아리자. 어진 어른은 아직 철없는 아이를 어찌 달래는가? 아이한테 ‘사랑매’를 들어야 하는가? 아이를 마구 꾸짖고 놀리고 비아냥대고 낄낄거리고 내쫓기만 해야 하는가? 매에는 사랑이 없다. ‘사랑매’는 허울이자 거짓이다. 아이하고 어른은 사랑으로 마주해야 하는 사이일 뿐이다. 아이어른 둘레에 매가 있어야 할 까닭이 없다. 철없는 아이가 철이 들 수 있도록 다가서면 된다. 아이곁으로 사근사근 다가가서 눈높이를 맞추면 된다. 둘이 나란히 앉거나 마주보고 앉아서, 그림책과 동화책을 나긋나긋 읽고 옛날얘기를 그윽히 들려줄 노릇이다.

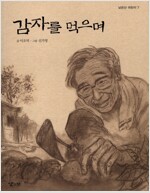

철없는 그들한테 그림책을 베풀자. 바바라 쿠니·윌리엄 스타이그·엘사 베스코브·나카가와 치히로·아스트리드 린드그렌·권정생·이오덕·임길택 책을 베풀자. 그들을 꽃뜰과 숲으로 불러서 햇볕을 쬐고 바람을 마시면서 함께 아름책을 읽자. 그저 살림책과 사랑책과 숲책을 읽자. 그들은 사랑받은 적이 없다고 외치면서 막 떼쓰고 울고불고 하는데, 떡 하나 더 주고 그림책을 읽고, 동시를 한 자락 사랑으로 써서 건네자. 그들은 회초리질이 아닌 따순 손길을 받아보아야 한다. 그들은 아름책을 곁에 두면서 아이사랑을 처음부터 새로 배워야 한다.

우리는 ‘사랑하기’라는 사람길을 배울 노릇이다. 그들은 ‘사랑받기’라는 숲길을 배울 노릇이다. 우리는 ‘살림하기’라는 사람씨를 심을 노릇이다. 그들은 ‘살림배우기’라는 밭일을 할 노릇이다. 우리는 ‘사람으로’ 서서 이야기꽃을 피우면 된다. 그들은 ‘사람으로’ 함께 만나서 이야기밭을 일구면 된다. 2025.3.17.

ㅍㄹㄴ

글 : 숲노래·파란놀(최종규). 낱말책을 쓴다. 《풀꽃나무 들숲노래 동시 따라쓰기》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《이오덕 마음 읽기》을 썼다. blog.naver.com/hbooklove