-

-

아트 오브 트롤 - 드림웍스 트롤 공식아트북

안나 켄드릭.제리 슈미츠 지음, 최세희 옮김 / 윌북 / 2017년 2월

평점 :

절판

밝음에 어둠을 더해 무지개꽃 피는 노래

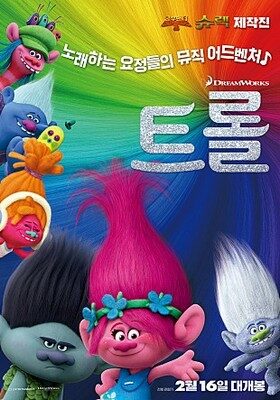

[영화 읽는 시골 아재 1] 트롤 Trolls, 2016

옛말에 ‘오래 살고 볼 일’이라고 했어요. 저는 어릴 적에 이 말을 못 알아들었어요. 너무 마땅할까요? 아이가 ‘오래 살고 볼 일’이라는 말을 어찌 알아듣겠어요. 나이가 들고 아이를 낳아 돌보면서 가끔 이 말을 떠올립니다. 오래 살고 보면 슬프거나 안타까운 일을 몽땅 지켜보아야 하는 때도 있을 테지만, 아름답거나 기쁜 일을 환한 웃음으로 마주하는 때도 있어요. 기쁜 오늘이 되기를 기다리면서 슬픈 어제를 삭힐 수 있다고 할까요. 그리고 하루하루 새롭게 살아내면서 어제는 미처 못 깨달은 대목을 새삼스레 깨달으면서 거듭날 수 있기도 해요.

영화 〈트롤 Trolls〉이 나왔습니다. 이 영화가 나온다는 이야기를 들은 지 꽤 되었습니다. 언제 나오려나 하고 손가락을 물며 기다렸어요. 이제나 저제나 기다렸지요. 2017년 2월에 한국에서도 극장에 걸리며 드디어 볼 수 있기에 참으로 반갑게 맞이했습니다. 참으로 ‘오래 살고 볼 일’이라는 말처럼, 기다리고 기다린 끝에 기쁘게 영화를 볼 수 있습니다.

저는 이 영화 예고편을 볼 적부터 아이들하고 새롭게 배우는 길에 슬기로운 실마리가 될 이야기를 잔잔히 들려주기에 좋겠다고 느꼈어요. 이 영화는 우리 삶을 이루는 두 가지 큰 기둥을 알맞게 어우르지요. 이러면서 두 가지 큰 기둥을 가꾸는 숨결이 무엇인가 하는 대목을 부드러우면서 재미있게 밝혀요.

두 가지 큰 기둥이란 무엇일까요? 하나는 기쁨입니다. 다른 하나는 슬픔입니다. 기쁨은 밝음이나 빛으로 나타내고, 슬픔은 어둠이나 고요로 나타내곤 해요. 둘은 얼핏 보면 아주 동떨어진 듯 여길 수 있지만, 참말로는 그렇지 않아요. 둘은 늘 하나예요. 한몸이지요. 한몸에서 나란히 태어나서 자라는 기쁨하고 슬픔이에요.

밝음하고 어둠도 따로 떨어진 둘이 아니라 하나예요. 빛하고 고요도 서로 다른 둘이 아니라 하나이고요. 그렇지만 정작 둘은 서로 아주 다른 자리에 있는 듯 여기면서 갈라서곤 해요. 게다가 둘은 서로 하나인 줄 헤아릴 마음이 없다 보니 서로서로 살가이 다가서지 못하기까지 해요.

영화 〈트롤〉을 보면 기쁨덩어리 ‘파피’는 슬픔덩이리 ‘브랜치’ 마음을 조금도 못 헤아립니다. 거꾸로 어둠덩어리 브랜치는 ‘밝음덩어리’ 파피를 하나도 못 헤아리지요. 둘은 동떨어진 남이 아니라 ‘우리’인데 이를 제대로 바라보려 하지 않아요.

Hello darkness, my old friend

I've come to talk with you again

Because a vision softly creeping

Left its seeds While I was sleeping

And the vision That was planted in my brain

Still remains

Within the sound of silence

(반가워 어둠, 내 오랜 벗

난 너랑 다시 얘기하러 왔어

보드랍고 천천히 찾아온 꿈이

내가 자는 동안 씨앗을 남겼거든

그 꿈은 내 머리에 씨앗을 심었고

그대로 있어

고요라는 소리 곁에)

서로 못 헤아리는 둘인 파피랑 프랜치인데, 이 둘은 곧잘 부딪혀요. 파피는 프랜치가 꽁꽁 감싼 어둠을 벗겨 주고 싶습니다. 프랜치는 파피가 친친 두른 밝음을 벗겨 주고 싶어요. 파피나 프랜치는 스스로 감싸거나 두른 것은 하나도 내려놓지 않으려고 하면서 서로 ‘제 눈에 보이는 것’만 바꾸어 주어야 한다고 여겨요.

그러나 파피하고 브랜치는 여느 동무나 트롤하고는 다릅니다. 비록 서로 마음을 제대로 헤아리지는 못하지만 서로 어딘가 끌리면서 마음을 기울여 주어요. 여느 트롤은 파피한테서 기쁨·밝음·빛만 보려 하고, 브랜치를 볼 적에는 슬픔·어둠·고요가 싫다고 말할 뿐이거든요. 여느 트롤은 두 트롤(파피, 브랜치)이 서로 어떻게 거듭나야 비로소 아름다움에 눈을 뜨는가를 생각조차 하지 못해요. 그저 ‘트롤을 잡아먹으려 하는 버겐’한테서 벗어나 기쁨잔치만 벌이면 된다고 생각할 뿐입니다.

트롤 나라 공주인 파피가 버겐한테 사로잡힌 동무를 살리려고 먼 길을 나설 적에 브랜치는 파피를 못 본 척할 수 없기 때문에 따라나서요. 이때에 브랜치는 늘 곤두선 마음으로 버겐이 있는가 없는가를 살피느라 ‘아주 고요한 채’ 잠이 들고 싶어요. 파피는 아무리 고되거나 무시무시한 곳에서라도 ‘노래를 부르며 마음을 달래야’ 한다고 생각해요. 둘 모두 틀리지 않았어요.

다만, 브랜치는 파피가 얼빠져 보일 뿐이고, 파피는 브랜치가 딱해 보일 뿐이에요. 그리고 이런 둘 사이에서 ‘sound of silence’라는 노래가 새롭게 태어납니다. 이 대목에서 영화를 보는 한 사람으로서 ‘이야!’ 하는 소리가 절로 나왔어요. 어쩜 이렇게 잘 들어맞는 노래를 기쁨에 가득 차서 부를 수 있을까요? 그리고 이 엄청난 노래를 들은 브랜치는 어쩜 그렇게 기타를 모닥불에 집어던져 불사를 수 있을까요?

Get Back Up Again

(또 다시 일어서겠어)

기쁨덩어리 파피는 늘 노래합니다. ‘Get Back Up Again’이라는 말처럼 이 노래를 부르면서 온갖 고빗사위를 넘어서요. 비록 이렇게 고빗사위를 넘어서다가도 열매를 잘못 먹어서 몸이 퉁퉁 붓고 거미줄에 묶여 죽음을 앞두지만, 이런 판에도 ‘Get Back Up Again’을 외쳐요. ‘Get Back Up’만으로도 “다시 일어서겠어!”인데 여기에 ‘Again’을 붙여서 외치지요.

어쩌면 이 씩씩함을 바탕으로 트롤 나라를 이끄는 공주 노릇을 하는구나 싶어요. 이리하여 파피 공주는 ‘갈무리(scrap)’을 할 수 있어요. 기쁜 일이건 궂은 일이건 모두 갈무리해서 ‘책’으로 새로 엮어요. 이 대목이 아주 남다르지요. 다른 트롤은 그냥 춤추고 노래하고 서로 안을 뿐이지만, 파피 공주는 모든 일을 갈무리해서 책으로 엮고, 이를 어린 트롤한테 가르쳐요. 곧 파피 공주는 ‘브랜치한테서 트롤 나라를 지킬 슬기를 배울 수 있다’면 이 대목도 잘 갈무리해서 다른 트롤한테 알려줄 수 있다는 뜻입니다.

브랜치는 파피 공주를 조금은 바라보지만 깊이 마음으로 바라보지 못하니 ‘파피 공주도 여느 트롤하고 똑같이 바보스럽다’고만 여겨요. 나중에 파피 공주가 ‘처음으로 슬픔을 온몸으로 받아들여서 시커멓게 바뀌고 나서’야 브랜치 스스로 무엇을 해야 하는가를 알아차리지요. 그래도 너무 늦게 알아차리지 않았기에 브랜치는 저 스스로 뒤집어쓴 시커먼 허물을 그때서야 벗습니다. 브랜치네 할머니가 브랜치를 버겐한테 잡아먹히지 않도록 살려낸 까닭은 ‘브랜치가 노래를 스스로 버리고 어둠에 파묻혀 버리라’는 뜻이 아닌 줄을, 브랜치네 할머니는 브랜치가 더욱 기쁘게 노래할 수 있으려면 ‘한 가지를 더 배워서 함께 나누어야 한다’는 대목을 목숨을 바치면서 손자한테 남겨 주었다는 대목을 깨달아요.

No!

I can't think that way cause I know

That I'm really really gonna be

okay

Hey!

I'm not giving up today

There's nothing getting in my way

And if you knock knock me over

I will get back up again

(아야!

난 그리 생각할 수 없어

난 알거든

참말 참말 난 괜찮은 줄

봐!

난 오늘 두 손 들지 않아

내 앞을 막을 건 아무것도 없어

네가 날 때리고 또 때려눕혀도

난 또 다시 일어설 테야)

영화 〈트롤〉은 밝음에 어둠을 더해 무지개꽃 피는 길을 보여주는구나 하고 느낍니다. 밝음만으로는 아무것도 이룰 수 없는, 아니 밝음만으로 이루는 것은 반토막이요, 어둠만으로도 그저 반토막을 이룰 뿐이라는 대목을 알려주지 싶어요. 밝음에 어둠을 더해 한결 눈부시게 피어나면서 서로 손을 맞잡습니다. 고요한 어둠에 환한 노래를 입히면서 더욱 차분하면서 사랑스레 깨어납니다.

버겐은 왜 트롤을 잡아먹어야 기쁘다고 여길까요? 어느 날 문득 트롤을 잡아먹고 말았는데, 미처 트롤한테 미안하다고 말할 겨를조차 없이 ‘기쁨덩어리가 몸에 들어왔으니 나도 기쁨이 되겠네’ 하고 생각을 굳혀 버렸기 때문이에요. 그래서 한 해에 고작 한 번 트롤을 먹을 적에만 ‘기쁨을 누리’고 한 해 가운데 삼백예순나흘은 ‘슬픔에 어둠에 짜증에 괴롭힘투성이’인 채 나뒹굴고 말아요.

트롤은 그동안 버겐하고 손을 맞잡으면서 서로 북돋우는 길을 몰랐어요. 버겐도 서로 마찬가지였고요. 그러나 버겐 나라를 물려받은 그리스틀은 달랐어요. 버겐 나라에서 부엌데기 일을 하는 브리짓도 달랐지요. 여느 버겐은 ‘기쁨’을 비롯해 아무런 ‘느낌’이나 ‘생각’을 하지 않으며 ‘주어진 틀’하고 ‘시키는 일’만 했다면, 이 둘은 스스로 무언가 새로 짓고 싶은 마음이 있어요. 다만 버겐 나라에서 태어나서 자라는 동안 오래오래 길든 틀이 단단하다 보니, 틀을 깨는 일은 스스로 해야 하는 줄 알면서도 깨어나지 못했어요. 파피 공주가 버겐 나라 부엌데기 브리짓을 도우면서 브리짓 스스로 일어나서 스스로 사랑을 찾도록 이끌어도 브리짓은 자꾸 옛날로 돌아가서 ‘나는 안 돼’ 하고 물러서지요.

그런데 가만히 살피면, 버겐 나라에서 그리스틀 임금하고 브리짓 부엌데기 둘만 이런 마음이나 생각이나 느낌이 있어요. 다른 버겐은 ‘나는 안 돼’조차 생각하지 않아요. 두 숨결만 ‘나는 안 돼’를 생각하고 ‘내 마음속에서, 바로 가까이에서 기쁨을 찾고 싶어’하고도 생각하기에 두 버겐은 버겐으로서는 처음으로 새로운 길인 사랑을 찾아서 누리는 길로 나아갈 수 있어요.

And I see your

true clolrs

shining through

I see your

true clolrs

And that's why

I love you

So don't

be afraid

To let them show

your true clolrs

true clolrs

Are beautiful

(그리고 난 네

참다운 빛깔을 봐

너한테서 빛나는

네 참다운

빛깔을 봐

그게 바로 널

사랑하는 까닭이야

그래

두려워 마

그 빛깔을 보여줘

네 참다운 빛깔을

참다운 빛깔은

아름다워)

한 가지 모습이나 빛깔로는 참다운 모습이나 빛깔로 서지 못합니다. 한 손으로는 종이 한 장을 맞잡지 못합니다. 아무렴 그렇지요. ‘맞잡’으려면 두 손이 있어야 해요. 손뼉을 치려면 왼손 오른손이 나란히 있어야 해요. 괭이를 쥐어 밭을 갈려면, 밥상을 들어서 나르려면, 우리는 두 손이 있어야 합니다. 서로서로 한 손을 내밀어 잡을 적에 비로소 하나로 이루어집니다. 처음부터 하나였기에 둘로 나뉘어 더 커다란 하나가 될 수 있는 숨결입니다. 더 커다란 하나가 되면서 새롭게 둘로 뻗으면서 모두 아우르는 하나로 다시 태어납니다.

해가 내내 뜨기만 하는 낮일 적에는 풀도 나무도 말라 죽어요. 달만 내내 뜨는 밤일 적에는 풀도 나무도 자라지 못하고 죽어요. 해가 뜨는 낮에 기쁘게 깨어나고, 달이 뜨는 밤에 고요히 잠들어요. 우리한테는 기쁨잔치 못지 않게 고요한 밤이 있어야 해요. 한 가지 생각이나 마음이나 느낌만 붙잡지 말고, 하나에서 비롯한 두 갈래 생각이나 마음이나 느낌을 크게 아우르며 사랑하는 길로 갈 적에 아름답게 피어나는 무지개로 참다운 살림을 지을 수 있는 줄 바라보아야지 싶어요.

북유럽을 바탕으로 내려오는 ‘트롤’ 이야기에 나오는 ‘트롤’은 우악스럽다고도 하고 무시무시하다고도 합니다. 그러나 북유럽 옛이야기에 나오는 트롤은 어쩌면 우리가 ‘한 가지로만 바라본’ 탓에 그 모습으로 굳혀 버렸다고도 할 수 있어요. 영화 〈트롤〉에서 기쁨이랑 어둠이가 남남이 아닌 ‘더 커다라면서 너른 한사랑’이듯이, 껍데기나 겉모습이 아니라 속마음과 속살을 바라볼 수 있다면 참다운 빛깔로 깨어날 만하다고 느껴요. 어느 모로 본다면 영화 〈트롤〉은 ‘트롤 다시읽기’를 하면서, 이를 바탕으로 우리 모두 스스로 삶을 새롭게 읽고 사랑하는 길을 찾아보자고 북돋운다고 할 만해요.

그리고 이처럼 참다운 빛깔로 깨어나는 길에는 늘 노래가 있어요. 부드러이 흐르는 노래, 고요히 감기는 노래, 눈부시게 춤추는 노래, 새봄에 움트는 싹처럼 깨어나는 노래, 환한 웃음을 짓는 노래, 그리고 서로 어깨동무하면서 눈물짓는 사랑으로 이어지는 노래가 있어요. 노래를 부르기에 깨어나요. 노래를 부르기에 밝음하고 어둠이 만나서 무지개로 피어나요. 2017.2.21.불.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 . 시골에서 영화읽기)