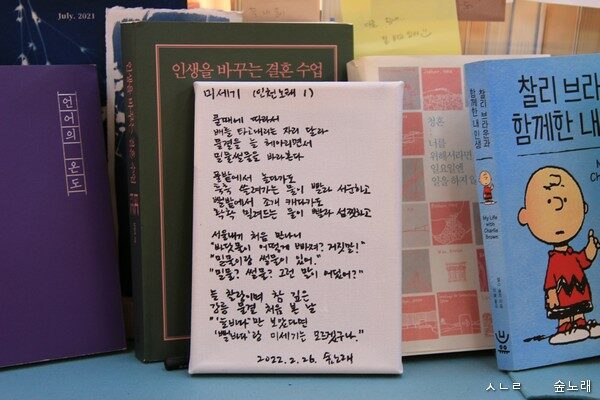

숲노래 책숲마실

왜 (2022.2.26.)

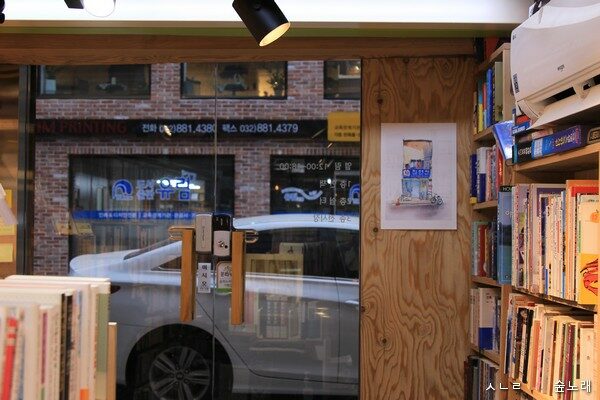

― 인천 〈집현전〉

왜 그 책을 골라서 읽느냐고 묻는다면 “오늘 눈에 들어왔어요” 하고 이야기합니다. 골라서 읽는다기보다 마음으로 “저 책을 사든 안 사든 손을 뻗어서 펼치렴” 하는 소리를 들었다고 덧붙입니다.

왜 사내가 집안일을 다 하느냐고 묻는다면 “집에서 일할 사람이 하면 될 뿐이고, 제가 집안일을 맡는 일이 좀 잦거나 늘 그러할 뿐”이라고 이야기합니다. 집안일이건 집밖일이건 뚝 끊어서 요만큼은 하고 저만큼은 안 해야 할 까닭이 없다고 보탭니다. 함께 누리고 읽는 책처럼, 함께 가꾸며 누리는 살림이에요.

큰아이하고 인천 배다리로 찾아와 〈집현전〉에 깃듭니다. 큰아이는 ‘피너츠’를 다룬 책을 가리킵니다. “우리 집에 있는 책하고 다르네요.” “응, 이 책은 우리나라에서 새로 엮은 책이야. 우리 집에 있는 책은 피너츠를 그린 분이 스스로 여민 책이고. 그래서 새로 나온 이 한글판은 안 산단다.”

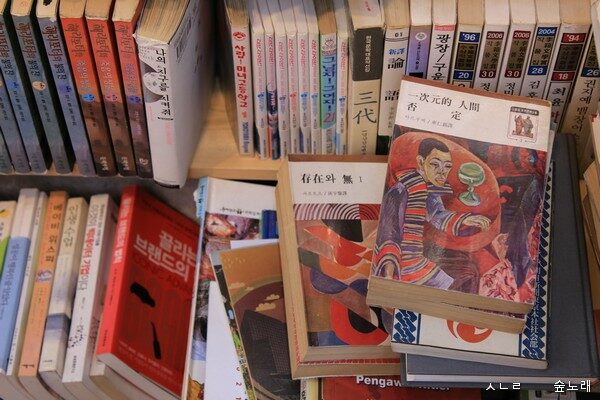

지난 2008년 가을에 《끝나지 않은 노래》라는 책이 《빅토르 하라》란 이름으로 새롭게 나온 적 있습니다. 마침 오늘 〈집현전〉에서 들춘 책은 옮긴이 손글씨가 있습니다. 옮긴이한테서 받은 분은 잘 읽고 내놓아 주었을 테지요.

진작에 장만해서 읽은 《濟州民俗의 멋 2》인데, 오늘 눈앞에서 마주하는 똑같으면서 다른 두 책을 들여다봅니다. 하나는 펴낸날이 다르되 오래 안 팔렸는지 책값이 찍힌 자리에 종이를 덧대어 값을 올려놓았어요. 예전에 ‘영업부 일꾼’으로 지내는 사람은 책집을 돌며 ‘값 올린 쪽종이 붙이기’를 으레 했습니다.

우리가 책을 살피고 읽는 사이에 ‘아이하고 나들이를 나온 젊은 가시버시’가 책집 앞에서 머뭇거리다가 아저씨만 혼자 들어와서 골마루를 조금 훑고는 다시 나가면서 “야, 여기에는 너희(아이들)가 볼 책이 없다. 가자.” 하는군요. 참말로 어린이가 볼 책이 이 책집에 없을까요? 아주 살짝 슥 보고는 어린이책이 있는지 없는지 어떻게 다 알아낼 수 있을까요? 어린이한테는 어떤 책을 읽히는가요? 어린이책을 얼마나 깊고 넓게 읽어 보았기에 한눈에 다 알아볼까요?

어린이책이란 이름을 달고 나오지만 정작 어린이한테 읽힐 수 없다고 느끼는 책이 수두룩합니다. 어른책으로 나오지만 오히려 어린이하고 함께 읽을 아름다운 책이 제법 있습니다. 미리 금을 긋고서 틀을 세울 까닭이 없는 책입니다. 모든 책은 저마다 다르게 빛을 품고서 고요히 기다려요. 책집지기는 책빛을 어루만지고, 책손은 책빛을 새롭게 맞아들이는 자리입니다. “저 아저씨는 제대로 보지도 않고서 볼 책이 없다고 하네.” “책을 한 가지로만 보면 누구나 그렇단다.”

ㅅㄴㄹ

《現代美術의 理解》(임영방 글, 서울대학교 출판부, 1979.8.1./첫/1991.2.15.14벌)

《日語학습문고 2 小公女》(버어넷 글/일어학습문고편찬회 옮김, 다락원, 1980.12.5.첫/1991.2.1.4벌)

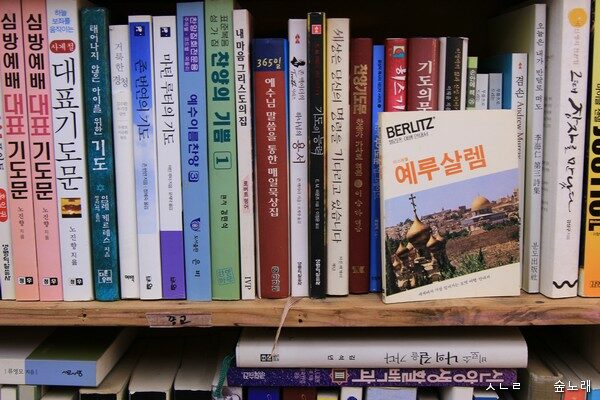

《BERLITZ 예루살렘》(톰 브로스나한 글·얼링 만델만 사진/편집부 옮김, 웅진출판주식회사, 1991.12.28.)

《是川遺跡》(淸水潤三 글, 中央公論美術出版, 1966.2.15.)

《빅토르 하라》(조안 하라 글/차미례 옮김, 삼천리, 2008.9.11.)

《죽은 시인의 사회》(N.H.클라인바움 글/문창연 옮김, 성현출판사, 1990.6.30.첫/1992.8.31.13벌)

《沙漠의 새우들》(박주일 글, 둥지, 1989.10.16.)

《濟州民俗의 멋 2》(진성기 글, 열화당, 1981.2.5.)

《濟州民俗의 멋 2》(진성기 글, 열화당, 1981.2.5.첫/1990.4.15.2벌)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《곁책》, 《쉬운 말이 평화》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.