숲노래 책숲마실

느긋하니 넉넉한 (2023.3.9.)

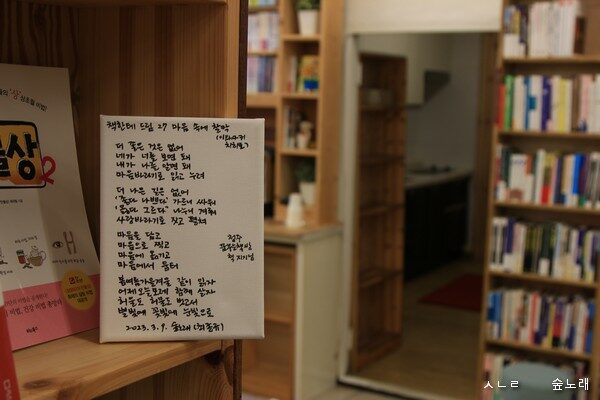

― 청주 〈꿈꾸는 책방〉

읽고 싶은 사람은 잇고 싶은 마음인데, 이어가려면 오늘 이곳에 있어야 하고, 있으려 하기에 이(사람)로 서면서, 일렁이는 물결처럼 모두 깨뜨리듯 흩뿌리는 방울로 다시 태어나게 마련입니다. ‘읽기’는 어렵지 않으나 쉽지 않습니다. 무엇이든 읽을 수 있으니 어렵지 않고, 무엇이든 깨야 하니 쉽지 않을 만합니다.

읽으려면 그동안 받아들여 익숙한 모든 틀(지식·정보·관념·세계관)을 깨야 합니다. 틀을 안 깨는 사람은 못 읽습니다. “아니, 이보라구. 난 이렇게 멀쩡히 책을 읽는데, 내가 안 읽었다구?” 하고 되물을 만할 텐데, ‘눈으로 훑기’는 ‘훑기’일 뿐입니다. ‘읽기’가 아닙니다. 사람을 위아래로 훑어보는 사람은 그이 마음을 못 읽어요. 겉모습을 훑느라 속빛을 읽으려는 ‘틀깨기’로 못 뻗습니다.

‘읽는다’고 할 적에 무엇을 보는지 생각해 봐요. 글쓴이 이름을 보나요? 펴낸곳 이름을 보나요? 뭔가 길미(이익)가 될 알맹이를 얻으려는 마음인가요?

참말로 참답게 ‘읽기(글읽기·책읽기)’를 이루며 누리고 싶다면, 누가 쓰거나 어디서 낸 책인지 가릴 일입니다. 오로지 속빛으로 헤아리면서 이 책이 우리 마음에 새길을 비추는 ‘깨뜨림’인지 아닌지 살필 노릇이에요.

“술술 읽는” 책이 더러 있겠으나, 모름지기 ‘읽기’는 술술 하지 않습니다. 와장창 깨뜨려서 새롭게 맞아들여 배우려는 몸짓이 ‘읽기’인 터라, 조각조각 흩뿌리고서 다시 처음부터 짜거나 짓거나 엮으니 ‘일구기’요 ‘이루기’입니다.

청주 〈꿈꾸는 책방〉에 깃듭니다. 해가 넉넉히 스밉니다. 느긋이 앉아서 책을 넘길 자리가 곳곳에 있습니다. 청주 곳곳에 이 같은 책집이 여럿 있는 줄 눈여겨보는 마음이 있다면, 이 고장은 열린배움터(대학교)가 없어도 아름다울 만합니다.

틀(평안)을 깨고서 새롭게 아늑할 자리를 짓는 작은걸음으로 나아가는 책입니다. 책을 읽기에 왼날개(좌파)가 되지 않고, 새걸음(진보)이 되지 않습니다. 책을 안 읽거나 멀리하기에 오른날개(우파)나 지킴(보수)으로 있지 않아요. 숲을 품을 줄 알기에 날개(왼오른을 아우르는 그저 날개)를 폅니다. 사람으로서 스스로 사랑하며 서로 노래하는 오늘을 짓기에 웃으면서 걷습니다. 모든 걸음걸이는 이쪽도 저쪽도 아닌 ‘온쪽’입니다. 걷지 않는 이들은 목소리만 내면서 뿔뿔이 갈립니다.

아이들한테 물려줄 곳을 보금자리이자 일터로 삼아서 가꾸어 간다면, 즐거운 살림씨앗을 심는 길입니다. 어른이자 어버이로 일하는 사람들은 아이들이 물려받고 싶어하는 보금자리랑 일터를 언제나 즐거이 노래하며 지으면 넉넉하지요. 우리는 책을 물려줄 만한 어른일까요? 책을 물려받을 아이는 누구일까요?

ㅅㄴㄹ

《박만순의 기억전쟁 2》(박만순, 고두미, 2022.7.1.)

《별들은 여름에 수군대는 걸 좋아해》(코이코이족·산족 글/W.H.블리크 적음/이석호 옮김, 갈라파고스, 2021.3.2.)

《책은 시작이다》(오사다 히로시/박성민 옮김, 시와서, 2022.11.15.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove