숲노래 책숲마실

대 (2023.4.16.)

― 부산 〈대영서점〉

아침저녁으로 곁님이랑 아이들을 마주할 적마다 처음 곁으로 찾아온 날부터 갓 태어난 날에 차츰차츰 자라나면서 눈망울이 빛나는 오늘에 이르기까지 한달음에 느낍니다. 이웃 마을·고장에서 살아가는 분을 만날 적에도 처음 만나던 날부터 오늘에 이르기까지 우리가 어떤 말을 나누면서 이야기를 지폈나 하고 돌아봅니다.

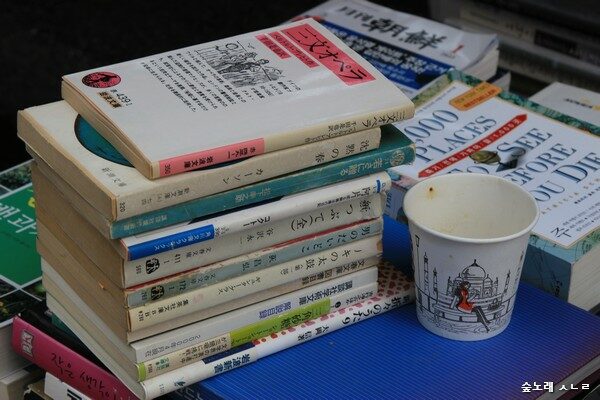

부산 보수동 책골목을 거닙니다. 오늘은 〈대영서점〉에 깃들고서 고흥으로 돌아갈 생각입니다. 부산 사상에서 탈 버스를 헤아리면서 아주 느긋하게 책시렁을 돌고, 책더미를 헤아리고, 눈과 손과 마음과 발바닥에 책빛을 담습니다.

새책집으로 가든 헌책집으로 가든, ‘이미 아는 책’은 들추지 않습니다. 언제나 ‘새로 읽을 책’만 들춥니다. 열 해나 서른 해 앞서 읽은 책이라 하더라도, 오늘 눈앞에서 다시 만나서 손에 쥐면 ‘새로 읽을 책’입니다. 예전에 이미 읽어서 줄거리를 안다는 마음을 말끔히 지우고서 ‘오늘 이 책집에서 처음 만나서 새롭게 읽어 즐겁게 맞아들일 숨결’을 헤아립니다.

어느 책집지기님은 “아니, 최종규 씨 같은 분이 아직 그 책을 안 읽었는가?” 하고 묻습니다. 숲노래 씨는 빙그레 웃으면서 “예전에 읽었는데, 오늘 또 보이기에 새로 읽으려고요.”라든지 “아직 모르는 책이 수두룩해서 늘 새롭게 배우는걸요.” 하고 말씀을 여쭙니다. 이러면 책집지기님은 “그래, 우리도 모르는 책이 참 많답니다. 날마다 새로운 책이 이렇게 쏟아지는데에도 처음 보는 책이 많아요. 책이 이렇게 많고 다른데, ‘책을 안다’고 말할 수 없겠더구만.” 하셔요.

‘잘 팔린 책 = 남이 많이 읽은 책’입니다. 남이 많이 읽든 말든, 남이 돈이 많든 적든, 남이 키가 크든 작든, 남이 잘생기든 못생기든, 우리 삶에는 하나도 안 대수롭습니다. 우리 삶은 늘 우리 발걸음으로 디디는 곳마다 풀씨 한 톨을 옮기듯 마주하면서 천천히 짓습니다. ‘대박’이란 말이 언제부터인지 불거졌는데, ‘大’가 아닌 ‘대’입니다. ‘대단하다·대나무·대머리·장대’에 깃드는 ‘대’예요. 하늘을 날듯 가벼우면서 곧게 크고 빛나는 결을 우리말 ‘대’에 담습니다.

걸으면 보고 느낄 수 있는 삶터가 한결 넓어요. 쇳덩이(자동차)를 몰면 얼핏 더 멀리 오가는 듯 보이지만, 막상 쇳덩이에 몸을 싣기 때문에, 바람소리도 새노래도 풀벌레 노랫가락도 다 못 듣거나 잊어버려요. 아이 손을 잡고 걷다가, 곁님하고 나란히 아이 손을 하나씩 잡고 천천히 거닐 적에는 서로 얼굴을 마주보면서 수다꽃을 피우고, 바람소리에 구름소리에 온갖 푸른 철빛을 고스란히 맞아들이게 마련입니다. 걷는 다리야말로 가장 빠르면서 가장 느긋한, 삶을 사랑하는 길입니다.

ㅅㄴㄹ

《若さに贈る》(松下幸之助, 講談社, 1966.4.15.)

《紙つぷて(全)》(谷澤永一, 文藝春秋, 1986.3.25.)

《三角砂糖》(吉行淳之介 外, 講談社, 1989.10.15.)

《ブリキの太鼓 第1部》(ギュンタ-·グラス高本硏一 옮김, 集英社, 1978.9.30.)

《沈默の春》(7レイチェル·カ-ソン/靑樹築一 옮김, 新潮社, 1974.2.20.)

《三文オペラ》(ベルトルト·ブレトヒ/千田是也 옮김, 岩波書店, 1961.9.25.)

《釣魚大全》(アイザック·ウォルトン/森秀人 옮김, 角川書店, 1974.12.30.)

《겨레와 함께 한 쌀》(편집부, 국립중앙박물관, 2000.7.24.)

《풍경과 마음》(김우창, 생각의나무, 2003.10.24.)

《오타 벵가》(필립스 버너 브래드포드/손풍삼 옮김, 고려원, 1994.7.20.)

《범우문고 229 조선책략》(황준헌/김승일 옮김, 범우사, 2007.5.30.)

《日本의 歷史》(민두기 엮음, 지식산업사, 1976.11.30.)

《알기 쉬운 독일語》(關口存男·眞鎬良一/S.S.Kang 옮김, 교학사, 1978.3.30.)

《자유 속으로 날다》(J.크리슈나무르티/조찬빈 옮김, 문장, 1983.5.15.)

《늑대와 함께 달리는 여인들》(클라리사 P.에스테스/손영미 옮김, 고려원, 1994.5.1.)

《詩精神과 遊戱精神》(이오덕, 창작과비평사, 1977.4.25.)

《人間은 모두 죽는다》(시몬느 드 보봐르/정병희 옮김, 수문서관, 1979.7.10.)

《小學算數 4年 下》(편집부, 大辦書籍, 1994,5,20,)

《新版 標準 國語 四年上》(西尾實 엮음, 敎育出版株式會社, 1972.6.20.)

《新版 標準 國語 五年下》(西尾實 엮음, 敎育出版株式會社, 1972.6.20.)

《인간과 음악, 인간 조건으로서의 음악》(백대웅, 이론과실천, 1988.2.15.)

《만국의 노동자여》(백무산, 청사, 1988.8.15.)

《아아 내나라, 항일민족시집》(조태일 엮음, 시인사, 1982.4.19.)

《눈 감고 보는 하늘》(최병두, 도서출판 세종, 1984.8.30.)

《韓國의 漢詩 14 梅窓 詩選》(매창/허경진 엮음, 평민사, 1986.4.15.)

《김소월 시의 어휘와 그 활용구조》(윤주은, 학문사, 1991.6.25.)

《저 물레에서 運命의 실이, 이것이 女性이다》(이어령, 범서출판사, 1972.9.25)

《韓國의 장승》(이상일 글/주명덕 사진, 열화당, 1976.11.15.)

《世界美術文庫 13 베르메르》(편집부, 금성출판사, 1976.10.15.)

《REMBRANDT》(Lionello Puppi, Thames & Hudson, 1969.)

《학생중앙 미스테리 英文小說 704 프란세스 양의 失踪》(도일/김상형 옮김, 중앙일보·동양방송, 1977.10.1.)

《최불암 이야기》(윤덕주 엮음, 백암, 1991.12.6.)

《몰래카메라와 최불암》(이성환 엮음, 미주출판, 1992.3.10.)

《유쾌한 게임백과》(김휘문 옮김, 동아문예, 1986.11.15.)

《詩와 畵集 1 시와 사랑의 수채화》(김나영 옮김, 해바라기, 1991.3.20.)

《디자인이란 무엇인가 003 포트폴리오 어떻게 만드나?》(에드 마퀸드/편집부 옮김, 월간디자인, 1986.12.1.)

《디자인이란 무엇인가 005 착시조형》(시라이시 가즈야/김수석 옮김, 월간디자인, 1987.6.15.)

《우리동네 꽃담》(이종근 글·유연준 사진, 생각의나무, 2008.5.25.)

《한국전쟁 1 불길한 징조》(장문평·이동식, 도서출판 신한, 1987.9.15.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove