수첩 1

“와, 자전거 타고 다니면서도 수첩을 써요?” 충주에서 서울로 자전거를 오가는 길에 건널목 신호등에 걸리면 어깨짐에서 수첩을 꺼내어 이제까지 달린 느낌이며, 자전거로 달리면서 보고 겪고 듣고 한 일을 재빠르게 적는다. 이밖에 여러모로 떠오른 생각이나 할 일을 적는다. 같이 자전거를 달리던 이웃님이 어떻게 자전거를 달리다가도 그 짧은 틈에 수첩을 쓰느냐고 물으시기에, “저는 제가 하는 일을 모두 머리에 새겨서 떠올릴 수 있는지 없는지 모르겠지만, 그때그때 수첩에 적으면, 바로 오늘 이곳에서 어떻게 살았나를 제대로 볼 수 있더군요. 그러니 늘 즐겁게 수첩을 써요.” 하고 대꾸한다. 자전거를 타면서 쓰는 수첩은 온통 땀투성이. 2006.7.8.

수첩 2

술자리에서도 수첩을 책상에 올려놓으니 함께 있는 분이 손을 절레절레 흔든다. “아니, 그렇게 수첩에 늘 뭔가 메모하는 습관은 참 좋은 거라고 생각하는데, 어떻게 술자리에서도 수첩을 책상에 올려놓고서 써요? 와, 나라면 죽어도 못 한다.” 나는 아무렇지 않게 대꾸한다. “아마 그러지 않을까요? 다들 ‘죽어도 못 한다’고 여기니 참말로 죽어도 못 하리라 느껴요. 저는 스스로 이 일을 하면서 이 길을 갈 생각이라서, 술자리이든 뒷간에서 똥을 누는 자리이든 제 삶자국하고 생각자국을 기꺼이 수첩에 적습니다.” 2006.12.11.

수첩 3

“여태 쓴 수첩만 해도 엄청 많겠지요?” “그렇겠지요? 세 본 적은 없는데, 그동안 쓴 수첩만으로도 책꽂이를 빼곡하게 채울 만큼 됩니다.” “그렇게 수첩을 많이 쓰는데, 글을 쓸 적에 다 활용하시나요?” “아니요. 저는 글만 쓰지 않고 살림도 하니까요, 집안일을 하고 아이를 돌보고 이것저것 하노라면, 정작 수첩에 적어 놓고도 못 살리기 일쑤예요. 아마, 수첩에 적는 백 가지 가운데 하나를 살려서 쓴다면 많이 살리는 셈입니다.” “수첩에 적고도 못 살리는데 아깝지 않아요?” “오늘은 집안일이나 아이들하고 어우러지는 살림을 하니까 수첩을 살리지 못할 테지만요, 나중에 아이들이 스스로 씩씩하게 서는 때에는 예전에 제가 쓴 수첩을 살릴 틈이 생기지 않을까요? 또, 제가 쓴 수첩을 제가 살리지 못해도, 제가 이렇게 수첩을 써 놓았으니 우리 아이들이든 다른 분들이든 얼마든지 이 수첩을 재미나거나 알뜰하게 살려서 쓸 만하지 싶습니다. 저는 저 혼자 좋거나 즐겁자고 수첩을 쓰지 않아요. 사람 하나 살아가는 길이 어떤 발자국인가를 그저 차분히 옮겨 볼 뿐입니다.” 2010.3.7.

수첩 4

박근혜란 사람을 놓고 ‘수첩공주’라고 비아냥거리는 사람이 많다. 왜? 뭣하러 비아냥거리지? ‘수첩공주’란 이름을 참으로 얄딱구리하게 바라보면서 비아냥거리고 손가락질을 하는데, 나라지기 노릇을 하려는 이라면 마땅히 ‘수첩순이’나 ‘수첩돌이’가 될 노릇이다. 곁에 있는 심부름꾼도 ‘수첩심부름’을 알뜰히 할 노릇이고. 그이가 잘못한 일은 잘못일 테지만, 수첩을 꼬박꼬박 챙기며 다녔다고 한다면, 이는 곰곰이 생각하면서 배울 노릇이라고 느낀다. 2014.6.3.

수첩 5

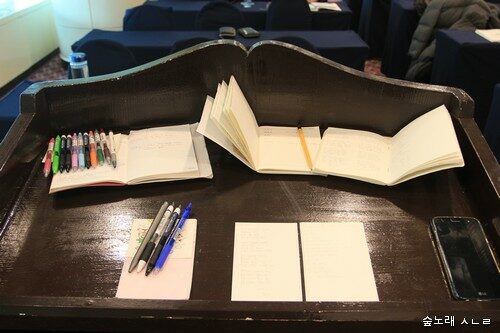

나는 수첩을 여러 가지 챙긴다. 처음에는 주머니에 수첩을 넣었으나, 걸어다니다가 그만 수첩이 흘러나와서 잃은 뒤로는 목걸이로 꿰어 다니곤 했다. 목걸이 수첩은 사진을 찍을 적마다 걸리적거려서 다시 어깨짐에 넣기로 했다. 어깨짐에 책이며 수첩이며 연필이며 잔뜩 넣으니 어깨짐 하나가 너무 무겁더라. 정작 수첩을 꺼낼 적마다 뒤죽박죽이 되었다. 이리하여 수첩만 넣는 앞짐을 따로 어깨에 가로지르기로 했다. 내가 쓰는 수첩을 살피면, 먼저 온갖 생각을 갈무리하는 수첩이 하나. 말을 새롭게 살리거나 짓는 이야기를 다루는 수첩이 하나. 말을 새롭게 짓는 틀을 짜는 수첩이 하나. 삶노래, 이른바 시를 적는 수첩이 하나. 아이들이 조잘조잘 터뜨리는 새로운 말하고 이야기를 적는 수첩이 하나. 이밖에 수첩 하나를 다 쓰면 곧바로 꺼낼 수 있도록 빈 수첩을 챙긴다. 연필은 앞짐이며 등짐이며 몇 자루씩 둔다. 책상맡에는 연필을 백 자루 넘게 올려놓고 쓴다. 그때그때 연필을 깎기보다는 이 연필 저 연필 돌려서 쓰다가 어느 연필을 집어도 뭉툭하구나 싶으면 한꺼번에 몰아서 칼로 깎는다. 수첩 하나는 내 곁에 있는 또 다른 생각주머니이자 생각샘이라고 여긴다. 2017.12.10. ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 . 삶과 글쓰기)