-

-

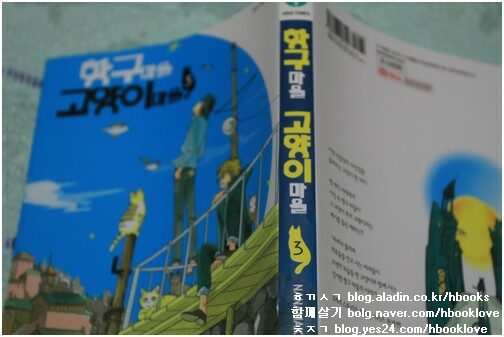

항구마을 고양이마을 3 - 완결

카나코 나나마키 지음 / 대원씨아이(만화) / 2013년 1월

평점 :

품절

만화책 즐겨읽기 452

바닷바람이 분다

― 항구마을 고양이마을 3

나나마키 카나코 글·그림

서수진 옮김

대원씨아이 펴냄, 2013.2.15.

바닷바람이 붑니다. 바다에서 바람이 붑니다. 바닷바람은 바닷내음을 안고 붑니다. 바닷가를 거쳐 들로 불고, 들을 지나 멧골로 불며, 멧골을 지나 뭍으로 깊숙하게 파고듭니다.

바닷바람이 바닷가를 지나, 그러니까 한국으로 치면 고흥이나 강진이나 해남이나 통영이나 남해를 지나 전주나 대전쯤, 대구나 문경쯤, 수원이나 춘천이나 서울쯤 분다면, 바닷내음은 거의 가신다고 할 만합니다. 고흥을 거쳐 서울까지 흐르는 바람에는 바닷내음이 하나도 안 남는다고 할 만합니다.

그렇지만, 서울에서도 바닷바람을 느낍니다. 왜냐하면, 이 바람은 바다에서 태어나 이곳으로 왔으니까요. 그리고, 바닷바람은 뭍으로 들어와서 고요히 잠든 뒤, 뭍바람이 되어 바다로 붑니다. 뭍에서 다시 태어난 바람은 바다로 흘러들면서 너른 바다에 뭍내음을 퍼뜨립니다.

- “저 윈도우에 있는 사진집. 거기 찍힌 항구마을이 저 고양이의 고향이래.” “그걸 어떻게 알아?” “그것 말고도 많이 알아. 이름은 루. 신분은 길고양이. 어제 여기서 얘기를 나눴거든. 저, 사람 모습을 한 고양이랑.” (10쪽)

- “그런데 어느 날 평소처럼 문을 나간 후 난 그길로 돌아가지 않았지. 왜 그랬는지는 몰라도, 문을 통과하는 순간 ‘아아, 이걸로 끝이구나.’ 싶더라고.” (17쪽)

사랑이 흐릅니다. 이곳에서 태어난 사랑이 흘러 저곳으로 갑니다. 나한테서 태어난 사랑이 흘러 너한테 가고, 너한테서 태어난 사랑은 흘러 나한테 옵니다. 바람이 불기에 사랑이 흐를 수 있고, 바람이 불면서 사랑은 한결 푸르게 젖습니다. 바람이 부는 동안 사랑이 따사롭게 피어나고, 바람이 멎으면서 사랑은 고요히 잠들면서 새로 깨어날 때를 기다립니다.

씨앗 한 톨은 바람을 먹으면서 자랍니다. 씨앗 한 톨은 흙 품에 안겨서 바람을 꿈꾸면서 잡니다. 씨앗 한 톨은 바람을 기다리면서 겨울을 나고, 씨앗 한 톨은 바람이 알려주는 봄노래를 들으면서 기쁘게 깨어납니다.

- “고양이는 절 ‘여섯 번째 마녀’라고 불렀어요. 전 고양이와 그 마을에[ 대한 애정을 그 책에 담았습니다. 당신 곁에 있는 마녀는 고양이와 무슨 얘기를 하고 있나요?” (25쪽)

- “왜, 왜 고양이문을 싫다고만 생각했을까. 그건 ‘언제든 나갈 수 있는 문’이 아니라, ‘언제든 돌아오라’는 문이었는데.” (35쪽)

나나마키 카나코 님이 빚은 만화책 《항구마을 고양이마을》(대원씨아이,2013) 셋째 권을 읽습니다. 고양이마을에서 살다가 다른 고장으로 떠난 뒤 고양이마을을 애타게 그리는 고양이가 나옵니다. 고양이마을에서 살다가 그만 숨을 거두었는데 좀처럼 다른 곳, 이를테면 저승으로 떠나지 못한 채 마을에서 맴도는 슬픈 넋이 나옵니다.

저마다 가슴에 이야기를 한 자락씩 품으며 삽니다. 서로서로 가슴에 이야기를 한 타래씩 묻으며 삽니다. 털어놓지 않는 이야기는 쌓이고 쌓여 앙금이 됩니다. 꺼내지 않거나 드러내지 않은 이야기는 켜켜이 쌓여 응어리가 됩니다.

이야기를 나눌 사람이 없을까요? 아니면, 이야기를 나눌 뜻이 없을까요? 이야기를 나눌 이웃이 너무 멀리 있나요? 아니면, 이야기를 나눌 이웃한테 아직 안 찾아갔을까요?

- “난 사람하고 있는 게 싫어서, 줄곧 이 공원에서 혼자 살아왔지만, 정말은 너무 외로웠어. 하지만 이젠 내가 원해도 날 볼 수 있는 사람조차 없잖아. 그렇게 생각하니 너무 슬퍼서, 견딜 수가 없을 정도로 슬퍼서, ‘다음 세상’에 가야 한다는 걸 알면서도, 이대로는 도저히 여길 떠날 수가 없었어.” (69∼70쪽)

- “인간들은 참 묘하다니까, 나 같은 것에 소원을 다 빌고, 정작 행복으로 가는 힘은 본인이 이미 갖고 있으면서 말야. 난 그저 늘 지켜보기만 할 뿐이라구. 뭐, 상대가 멋대로 날 숭배해 주는 건 나쁘지 않지만.” (89쪽)

숲에서 꽃이 한 송이 핍니다. 사람들은 꽃을 보며 곱다고 하는데, 오늘날에는 막상 숲으로 찾아가서 꽃을 보려고 하지 않기 일쑤입니다. 숲이 있는 자리를 밀어서 없앤 뒤, 온통 시멘트와 아스팔트를 퍼부어서 도시로 만든 뒤, 꽃이 없어서 쓸쓸한 곳에 꽃집을 들이고 꽃그릇을 곳곳에 둡니다.

처음부터 꽃이 꽃답게 피고 지는 터전을 망가뜨리지 않으면 언제나 꽃내음을 맡습니다. 숲에서 피고 지는 꽃을 구경하는 데에는 돈이 들지 않습니다. 숲에서 피고 지는 꽃은 씨앗을 조금 받아서 어디에나 뿌릴 수 있습니다. 그런데, 사람들은 꽃내음이 아니라 돈내음에 이끌립니다. 돈이 될 만한 일을 찾으면서 숲을 무너뜨린 뒤, 다시 돈으로 꽃을 사들입니다.

가만히 보면, 냇물을 망가뜨린 뒤 댐을 지어서 수돗물을 마시는 오늘날 도시사람입니다. 냇물이나 우물물을 깨끗하고 정갈하게 마시려고 하지 않아요. 물을 망가뜨려서 냇물을 못 마시게 하면서 스스로 삶을 망가뜨리는 줄 모릅니다.

- “인간들이란 스스로의 힘으로 도달할 수 있는 존재라고, 역시 난 생각해. 우리가 할 수 있는 건 사소하지만, 그래도 인간이 우리를 사랑해 주고 필요로 해 준다면, 우리야말로 아주 많이 행복한 존재가 아닐까? 난 가끔 그런 생각이 들어. 안 그래? 고양이?” (101쪽)

사랑은 늘 이곳에 있습니다. 사랑은 저 먼 데에 있지 않습니다. 내가 선 이곳에서 찾으면 되는 사랑입니다. 마음속에서 피는 꽃을 느껴서 피우면 됩니다. 마음자리에 씨앗 한 톨 심어서 꽃으로 피어나도록 하면 됩니다.

손수 심는 씨앗 한 톨이 곱게 자랍니다. 꽃이 스스로 터뜨려서 퍼지는 씨앗이 곱게 자랍니다. 온누리는 꽃누리입니다. 오이도 토마토도 능금도 모두 꽃이 피기에 맺는 열매입니다. 쌀도 벼꽃이 핀 뒤에 얻고, 밀도 밀꽃이 핀 뒤에 얻습니다.

이 땅에서 흐르는 꽃을 바라보면서 사랑을 노래합니다. 오늘 이곳에서 즐겁게 마주하는 꽃 한 송이를 부드럽게 쓰다듬으면서 빙그레 웃습니다. 바람은 꽃내음을 싣고 멀리멀리 아리땁게 흐릅니다. 4348.1.17.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2015 - 시골에서 만화읽기)