-

-

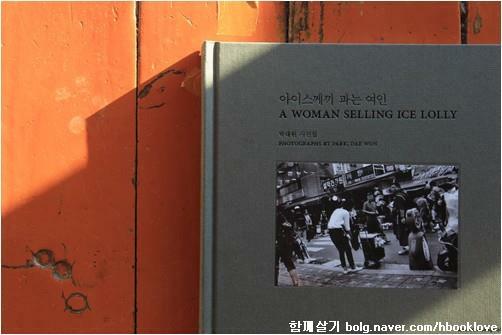

아이스께끼 파는 여인 - 박대원 사진집 ㅣ 안목 모노그래프 1

박대원 사진, 박태희 글 / 안목 / 2013년 12월

평점 :

품절

사진잡지 <포토닷> 2014년 2월호(3호)에 사진비평으로 실은 글이다. 잡지에 이 글이 통째로 다 실렸는지, 간추려 실렸는지 모른다. 아무튼, <포토닷> 3호가 나왔으니, 기쁘게 이 느낌글을 띄운다.

..

내 삶으로 삭힌 사진책 74

마음속을 사랑스럽게 찍는 사진

― 아이스께끼 파는 여인

박대원 사진

안목 펴냄, 2013.12.25.

사진은 잘 찍어야 한다고 느끼지 않습니다. 사진은 사진다울 수 있을 때에 가장 아름답다고 느낍니다. 빗대어 말한다면, 노래는 노래다울 때에 가장 아름답다고 느낍니다. 글은 글답고 그림은 그림다우며 만화는 만화다울 때에 가장 아름답다고 느낍니다. 괜스레 치레한다면서 노래나 글이나 그림이나 만화에 이것저것 붙이거나 꾸미면 노래도 글도 그림도 만화도 안 된다고 느낍니다. 그저 노래이면 되고 글이면 돼요. 달리 무엇을 붙이거나 달아야 하지 않습니다.

머리에 꽃을 꽂아야 더 예쁘지 않습니다. 꽃은 꽃대로 풀숲이나 들판에서 피고 지는 모습 그대로 예쁩니다. 사람은 꽃으로 꾸미지 않아도, 있는 모습 그대로 예쁩니다. 사진도 이와 같아요. 이런 솜씨나 저런 재주를 부릴 적에 한결 멋들어지거나 그럴듯하게 보일 수 있어요. 그런데, 솜씨를 부리면 ‘솜씨 부린 모습’이 드러납니다. 재주를 부리면 ‘재주 부린 모습’이 나타나요.

오랫동안 사귄 벗님이나 이웃을 사진으로 찍으면, ‘오랫동안 사귄 결’이 오롯이 깃듭니다. 처음 만난 자리에서 문득 찍으면, ‘처음 만난 이’라는 느낌이 오롯이 나타납니다. 사진을 허둥지둥 찍어 보셔요. 찍은 이 스스로 이 느낌을 잘 알아챕니다. 오래오래 지켜보다가 가만히 찍어 보셔요. 찍은 이 스스로 이 느낌을 곧바로 깨닫습니다.

사진을 찍으면서 ‘내 사진기는 비싼 것이야’ 하고 생각하면, 이 생각이 곧바로 사진에 서립니다. 사진을 찍으며 ‘내 사진기는 값싼 것이야’ 하고 생각하면, 이때에는 또 이때대로 이 생각이 고스란히 사진에 감돕니다.

사진을 찍을 적에는 언제나 마음속 이야기가 흐릅니다. 사진을 찍으면 늘 마음속 모습과 빛깔과 무늬가 하나하나 박힙니다.

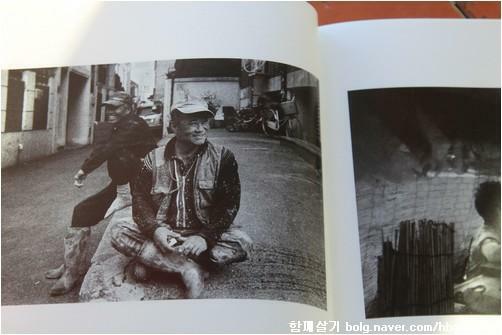

.. 황학동에서 허탕치고 오는 길이다. “저, 사진 한 장 찍고 싶은데요!” “이 꼴을요?” 허 참! 하며 어이없어라 웃는다. 이 꼴, 아름답지 않은가 .. (12쪽 사진)

박대원 님이 찍은 사진을 그러모은 《아이스께끼 파는 여인》(안목,2013)을 읽으며 생각합니다. 책이름은 “아이스께끼 파는 여인”이지만, 한 장 두 장 사진을 넘기는 동안 “아이스께끼 파는 여인”을 떠올리지 않습니다. 이 사진책 이름으로 “노숙자”라든지 “몸이 아픈 친구”라든지 “비둘기 날다”라든지 “우리 아이 사랑스럽네”라든지 “구름이 내려앉은 도시”를 붙였어도 이런 느낌이 그대로였으리라 생각해요. 책에 붙인 이름은 대수롭지 않습니다. 책겉에 넣은 사진이 “아이스께끼 파는 여인”이니, 그저 그렇구나 하고 느낄 뿐입니다. 아이스께끼를 파는 여인은 내 곁님일 수 있고 내 오랜 동무일 수 있습니다. 나와 함께 일하는 일벗일 수 있고, 이웃집 아낙일 수 있습니다. 이녁한테 어떤 이름을 붙이든 대단하지 않아요. 내 마음속에 드리우는 이야기를 사진 하나로 담았을 뿐이요, 내 마음속에서 피어나는 사랑을 이야기 한 자락으로 엮는 사진을 빚었을 뿐입니다.

그러니까, 사진찍기란, 마음속을 사랑스럽게 찍는 일입니다. 내 마음속을 사랑스럽게 찍으니 사진입니다. 내 마음속을 사랑스럽게 찍어 이웃과 동무하고 빙그레 웃고 싶으니 사진이 됩니다.

사진은 바로 이곳에 있습니다. 내가 선 이곳에 사진이 있습니다. 내가 바라보는 이곳에 사진이 있습니다. 내가 살아가는 이곳에 사진이 있습니다. 박대원 님은 황학동에서 무엇을 허탕쳤는지 알 수 없습니다만, 황학동에서 허탕을 쳤기에 12쪽에 넣은 사진 하나, “이 꼴, 아름답지 않은가.” 하고 스스로 놀라며 즐거워 할 만한 사진을 얻습니다. 얼마나 고맙고 즐거운 허탕이었을까요. 얼마나 예쁘고 멋진 허탕이었을까요.

.. “왜 벌써 가시게요, 형님?” 그 사이 나는 ‘형님’이 되어 있었다. “나 쪽방 있어요! 형님은 어디 잘 데나 있는가요?” 딴데 가지 말고 같이 가자며 자꾸만 나를 붙잡는다. 외로워서이리라. 요 며칠 전 일하다 넘어져 퉁퉁 부은 눈, 그 눈이 젖는다. 나는 또 만나면 되니 사진 좀 찍게 한 번 웃어 보라고 그를 어르다. 하지만 그는 끝내 웃지 못 하고 혼자 말끝을 흐린다. “어떻게 웃는 건지 …… 다 잊어버려서요.” .. (67쪽 사진)

누군가는 어떻게 웃는지 잊습니다. 누군가는 어떻게 웃는지 잊은 이와 형과 동생이 되어 사진을 한 장 찍습니다. 삶이란 무엇일까요. 삶을 찍는 사진이란 무엇일까요. 삶을 찍는 사진에 깃드는 이야기란 무엇일까요. 삶을 찍는 사진에 깃드는 이야기를 영글어서 선보이는 사진꾼 한 사람은 무엇일까요.

사진책 《아이스께끼 파는 여인》 67쪽에 넣은 사진 하나를 놓고, 참 긴 이야기를 풀어 놓습니다. 길고 긴 이야기를, 자리가 된다면 훨씬 더 길게 풀어 놓았을 이야기를, 따로 책 한두 권으로 더 풀어 놓을 만한 이야기를, 사진 하나로 담은 뒤 말 몇 마디로 마무리합니다.

사진 하나에 담는 이야기는 얼마나 길거나 짧을까요. 이야기 하나 없이 사진만 있을 수 있을까요. 사진 하나를 들여다보면서 아무런 이야기를 느낄 수 없다면, 아무런 이야기는 느낄 수 없는데 ‘참 멋진 작품이네’ 하고 말한다면, 어떠한 이야기도 샘솟지 않는데 ‘참 그럴듯한 예술이네’ 하고 말한다면, 이런 사진은 어떤 뜻이요 어떤 값이 될까요.

이리하여, 사진찍기란, 마음속에 사랑을 심는 일입니다. 사랑 씨앗 한 톨을 마음속에 심고 싶어 사진을 찍습니다. 내가 살아가고 싶은 나날을 곱게 그리면서 씨앗 한 톨 심는 넋이 사진 찍는 손길로 나타납니다.

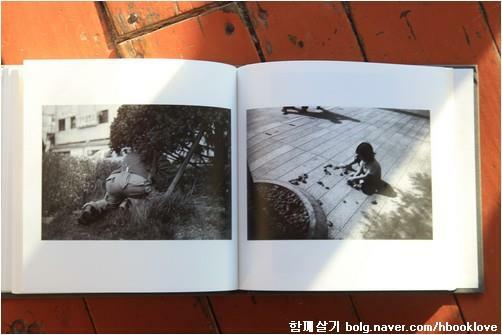

.. 노숙자 사진은 애써 피해 온 터이다. “한 장 찍어 주소.” “예?” “내 사진 한 장 …….” “아∼! 예, 찍어 드리죠.” 엉겁결에 대답은 했지만 막막했다. 그냥 막스냅이라면 몰라도. “한 장에 얼마요?” “돈은 안 받습니다.” “…… 고맙소.” (73쪽 사진)

사진기 만든 사람이나 회사는 돈을 벌 생각이었겠지요. 우리들이 쓰는 사진기는 많든 적든 값을 치러야 장만할 수 있습니다. 사진기 회사는 돈을 벌어야 합니다. 필름 만드는 회사도 돈이 안 되니 필름을 예전처럼 만들지 않아요. 필름을 만들다고 문을 닫은 회사도 있습니다. 필름으로 사진을 만들어 주던 사진관도 꽤 문을 닫았어요. 아무래도, 모두 돈 때문입니다.

그러면, 사진은 돈이 있어야 찍거나 읽을 수 있을까요. 돈이 없으면 사진을 못 찍고 못 읽을까요. 돈이 넉넉한 사람들이 사진을 누릴 수 있는가요. 돈이 넉넉하지 못한 사람은 사진을 제대로 못 읽거나 찬찬히 안 읽는가요.

노래를 하고 싶으나 기타 살 돈이 없을 수 있어요. 노래를 즐기고 싶지만 피아노 장만할 돈이 없을 수 있어요. 그래요, 돈이 없어 기타나 피아노를 못 즐길 수 있습니다. 그러나, 기타나 피아노만 악기가 아니에요. 아주 값싼 기타나 피아노도 있어요. 빌려서 칠 수 있고, 푼푼이 돈을 모아서 악기를 장만할 수 있어요. 아무 악기 없이 맨손으로 노래를 부를 수 있어요. 손수 나무를 깎아 새로운 악기를 만들 수 있어요. 손뼉으로 가락을 넣을 수 있어요. 발을 구르며 가락을 지을 수 있어요.

아이들이 손가락으로 네모를 그려 찰칵찰칵 사진놀이를 해요. 눈을 찡긋 감았다 뜨면서 사진놀이를 해요. 필름을 쓰거나 중형사진기나 대형사진기를 써야 사진이 되지 않아요. 값싼 디지털사진기를 쓰든, 손전화기에 딸린 사진 기능을 쓰든, 편의점에서 1회용사진기를 사다가 쓰든, 모두 사진이 되어요. 왜냐하면, 사진은 기계로 찍지 않기 때문이에요.

사진은 졸업장으로 찍지 않아요. 대학교 졸업장이 있어야 사진을 찍지 않아요. 먼 나라로 유학을 다녀와야 사진을 찍지 않아요. 이름난 어느 작가한테서 배워야 사진을 찍지 않아요. 머릿속에 이론을 잔뜩 집어넣어야 사진을 찍지 않아요.

학교를 다니며 글을 배우거나 교과서를 익혀야 글을 쓰지 않아요. 악보를 읽거나 기획사 연습생을 거쳐야 노래를 부를 수 있지 않아요. 즐겁게 쓰는 글이고, 즐겁게 부르는 노래예요. 사진 또한 즐겁게 찍을 때에 비로소 사진이에요.

.. 파지가 그냥 파지 되는 게 아니었다. 종이에 따라 분리해야 한다. 말하자면 책은 겉 표지와 속 종이가 나눠져야 한다. 그걸 이제야 알았다. 얼마나 많이 나는 속을 모른 채 겉만 찍었던가 .. (126쪽 사진)

사진은 마음을 찍어서 사진입니다. 사진은 사랑을 찍어서 사진입니다. 사진은 꿈을 찍어서 사진입니다. 사진책 《아이스께끼 파는 여인》은 무엇을 찍었을까요? 사진책 《아이스께끼 파는 여인》을 펴낸 출판사 일꾼은 어떤 이야기와 어떤 사진을 우리한테 나누어 주고픈 마음이었을까요?

사진은 예나 이제나 바로 이곳에 있다고 느낍니다. 사진은 예나 이제나 ‘작가’들이 만들지는 않는다고 느낍니다. 사진은 예나 이제나 사랑 한 타래와 꿈 한 모금과 빛 한 줄기를 어우르면서 활짝 웃는 꽃내음으로 태어난다고 느낍니다.

앞으로 백 해쯤 지난 뒤에, 앞으로 이백 해쯤 흐르고 나서, 앞으로 오백 해쯤 삶이 무르익으면, 사람들은 어떤 사진책을 들추면서 어떤 사진을 바라보고 가슴이 촉촉히 젖어들까 하고 헤아려 봅니다. 4347.1.15.물.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 사진책 읽는 즐거움)