사진으로는 무엇을 담을 수 있는가

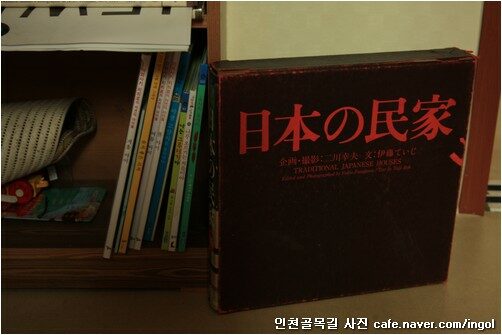

[잘 읽히기 기다리는 사진책 16] 후타가와 유키오(二川幸夫), 《日本の民家》(A.D.A. EDITA Tokyo,1980)

사진기를 늘 갖고 다닌다 해서 내가 바라거나 꿈꾸는 온갖 모습을 사진으로 이루지는 못합니다. 사진기를 어디에나 들고 다닌다 해서 대단하거나 놀랍거나 훌륭하다 싶은 모습을 사진으로 일구지는 못합니다.

사진기를 언제나 갖고 다니는 사람은 나 스스로 바라보거나 부대끼거나 겪거나 느끼는 삶을 차근차근 사진으로 담을 수 있습니다. 사진기를 어디에서나 손에 쥐는 사람은 내 삶에 어떤 이야기가 깃드는가를 가만히 느끼면서 이 삶이야기를 사진이야기로 다시 태어나도록 이끕니다.

사진이란 그리 멋진 일이 아닙니다. 글이나 그림이 그다지 멋스러운 일이 아니듯, 사진 또한 썩 멋있는 일이 아닙니다. 사진은 그저 사진이고, 글은 그저 글이며, 그림은 그저 그림입니다. 사진이라서 더 손꼽을 만한 문화이지 않고, 글이라서 더 돋보이는 예술이 아니며, 그림이라서 더 아름다운 갈래가 아닙니다. 우리가 저마다 꾸리는 하루하루를 가만히 담는다든지 차분히 엮는다든지 알알이 빚도록 돕거나 이끄는 문화이면서 예술이고 삶입니다.

어린이문학을 하던 권정생 님은 ‘동화 쓴다고 나를 대단한 사람으로 보지 말라’고 이야기했습니다. 사람들한테 손꼽히는 작품이 몇 가지 있다 해서 당신이 대단한 사람이 될 수 없다고 이야기했습니다. 사람들이 당신 작품을 좋아하건 말건 그리 대수롭지 않다고 이야기했습니다.

정작 대수로이 여길 대목은 나 스스로 내 삶을 얼마나 알차며 아름다이 일구느냐일 뿐입니다. 남들이 나를 우러르거나 섬긴다 해서 내가 똑바르거나 훌륭하거나 사랑스럽거나 믿음직할 수 없습니다. 남들이 나를 알아보지 못하거나 깎아내리거나 손가락질한대서 내가 멍청하거나 어리석거나 덜 떨어질 수 없습니다.

나는 나요, 내 사진은 내 사진입니다. 나는 내가 즐기는 사진을 할 사람이고, 나는 내가 좋아하는 삶을 일굴 사람입니다.

가장 뛰어난 글이나 그림은 없습니다. 가장 뛰어난 사진은 없습니다. 때때로 ‘광고사진 가장 잘 찍는’이라든지 ‘사람사진 가장 잘 찍는’이라든지 ‘다큐사진 가장 잘 찍는’처럼 어이없는 꾸밈말을 앞에 붙이는 사진쟁이가 있습니다. ‘가장 잘 찍는’이란 참 쓸데없는 말이지만, ‘아주 잘 찍는’이나 ‘참 잘 찍는’도 참 부질없는 말입니다. 그냥 ‘찍는’ 사진이지, 잘 찍는 사진이 될 수 없습니다. 그예 하루하루 살아가는 내 나날이지, 잘 살거나 못 살거나 가를 수 없는 내 내날입니다.

기쁜 날은 기쁜 대로 좋습니다. 슬픈 날은 슬픈 대로 좋습니다. 어느 날은 달리기를 하다가 넘어지겠지요. 어느 날은 밥을 태우겠지요. 어느 날은 목돈이 들어와 마음껏 돈을 쓰겠지요. 어느 날은 살림돈이 바닥나서 혼쭐나겠지요.

어떠한 나날일지라도 내 삶이요 어떠한 모습이더라도 내 얼굴입니다. 틀이 조금 기울어지거나 초점이 살짝 어긋나더라도 내 사진입니다. 빛이 조금 안 맞거나 무언가 밍숭맹숭하더라도 내 사진입니다. 어떠한 모습이든 내가 살아가는 이야기를 살포시 담을 때에 비로소 사진이라는 이름을 붙일 만합니다. 내가 살아가는 이야기를 가만히 담지 못하면서 틀이 빈틈없거나 초점이 또렷하거나 빛이 잘 맞거나 꽉 짜인 작품이라 한다면, 이때에는 무슨무슨 겉치레 작품은 되겠으나, 사진이 되지는 않습니다.

후타가와 유키오(二川幸夫) 님이 사진을 찍고 이토 테이지(伊藤ていじ) 님이 글을 넣은 두툼한 사진책 《日本の民家》(A.D.A. EDITA Tokyo,1980)를 봅니다. 제주섬 제주시청 둘레 이도1동에 자리한 헌책방 〈책밭서점〉에서 만난 이 사진책을 장만하느라 25만 원을 썼습니다. 헌책방 헌책 하나 값이 25만 원이기에 놀랄 분이 있으리라 보는데, 이 사진책 하나는 25000엔이기도 합니다만, 25만 원이 아닌 50만 원 값을 붙이더라도 제값을 톡톡히 하는 사진책이라고 느껴 주머니를 탈탈 털었습니다. 헬무트 뉴턴 님 사진책보다 값이 더 비싼 이 사진책을 장만하면서 생각합니다. 헬무트 뉴턴 님 사진책은 돈이 되면 언제라도 살 수 있습니다. 후타가와 유키오 님 사진을 담은 《日本の民家》는 돈이 있어도 두 번 다시 사기 어렵습니다. 일본 헌책방이라면 이 사진책을 찾을 만할까요. 한국 헌책방에 이 사진책이 언젠가 다시 한 번 들어올 날이 있을까요.

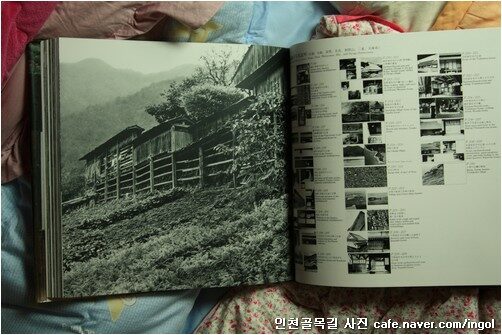

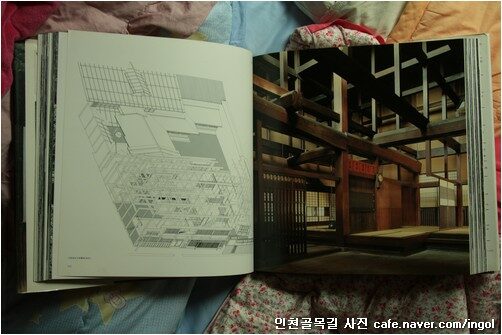

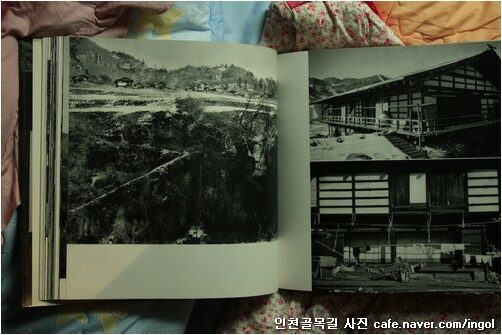

사진을 하는 사람들은 으레 서양 사진쟁이 서양 옛집 사진만을 놓고 생각합니다. 으젠느 앗제가 찍은 파리라든지 알프레드 스티글리츠가 찍은 뉴욕이라든지 하면서, 이들 작품을 일컬어 ‘세계 사진이 흘러온 발자취’라고 이야기합니다. 이러한 이야기는 틀리지 않습니다. 그런데 이러한 ‘세계 사진 발자취’ 곁에 ‘세계 사진 발자취’ 꽁무니에도 끼지 못한다는 “일본 여느 살림집 모습”을 담은 사진이 있습니다. 후미진 골목이나 으리으리한 도심지하고는 동떨어진, ‘흙하고 벗삼아 조용히 살아오던’ 사람들 시골집이나 멧골집이나 바닷가집 사진이 있습니다.

도시는 도시에서 살아가는 사람들 자취입니다. 시골은 시골에서 살아가는 사람들 손때입니다. 도시는 어느 만큼 흐르고 나면 옛집이 스스로 무너지거나 사람손으로 허뭅니다. 도시에서 무너지거나 허무는 집이란 건축쓰레기입니다. 시골은 어느 만큼 흐르면 흙으로 고스란히 돌아갑니다. 시골에서 허물어지거나 허무는 집이란 쓰레기 아닌 거름입니다.

아주 마땅합니다만, 도시에서 도시사람들 도시 살림살이를 사진으로 담을 때에는 도시 내음과 도시 빛깔이 깊이 배어듭니다. 시골에서 시골사람들 시골 살림살이를 사진으로 실을 때에는 시골 내음과 시골 빛깔이 깊이 스며듭니다.

사진으로 스미는 내음이요 빛깔이면서, 사진기를 쥔 사진쟁이한테 함께 배는 내음이면서 빛깔입니다. 이는 사진을 읽는 사람한테도 나란히 스미거나 뱁니다. 도시사람 도시 이야기를 바라보는 사람한테는 도시 내음과 도시 빛깔이 스밉니다. 시골사람 시골 이야기를 마주하는 사람한테는 시골 내음과 시골 빛깔이 뱁니다.

사진쟁이가 사진기를 들고 다니면서 손에 쥐는 곳에서 사진이 태어납니다. 사진쟁이는 사진에 담을 사람들 삶자락 이야기를 언제 어디에서 어느 만큼 사람들하고 사귀거나 만나는가에 따라, 곧 ‘사진기 쥐고 움직이며’ 사람들하고 어울리는 깊이와 너비에 걸맞게 사진을 낳습니다. 사진기만 쥐면서 막상 사람들하고 사귀지 못한다면, 이러한 몸가짐과 삶자락이 사진에 고스란히 드러납니다. 사진기를 쥐면서 사람들하고 오붓이 어깨동무를 한다면, 이러한 매무새와 삶무늬가 사진에 남김없이 나타납니다. 사람들이 사진기를 느끼지 않을 만큼 사람들 사이에서 녹아들어 함께 지내는 이웃이 되어 살아간다면, 이러한 모양새와 삶결이 사진에 알알이 깃듭니다.

사진책 《日本の民家》는 “일본 살림집”이라는 이름을 붙일 만한, 붙여야 할 만한, 붙일 수 있을 만한 사진책입니다. ‘세계 사진 발자취’에서 이 사진책을 끼워 주든 안 끼워 주든 이 사진책은 ‘사람이 집을 짓고 마을을 이루어 살림을 꾸리는 나날’을 사진으로 알뜰살뜰 적바림한 빛살 좋은 사진으로 이루어졌습니다. 그나저나, 이웃나라 일본에는 “일본 살림집” 사진책이 제법 있습니다만, 이 나라 한국에는 예나 이제나 아직 “한국 살림집”을 말하는 사진책은 거의 안 보입니다. 안승일 님이 일군 《굴피집》(산악문화,1997)을 빼고는 좀처럼 “한국 살림집”다운 한국 살림집 이야기를 펼친다 싶은 한국 사진책은 마주하기 힘듭니다. 도시 골목동네 살림집이든, 도시와 시골을 뒤덮은 아파트 살림집이든, 시골에서 흙을 일구거나 고기를 잡는 사람들 살림집이든, “여느 사람 보금자리”를 여느 사람 눈썰미와 손길과 다리품으로 담는 사람은 도무지 찾아보기 힘듭니다. (4344.2.22.불.ㅎㄲㅅㄱ)