숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

느긋책 (2024.9.8.)

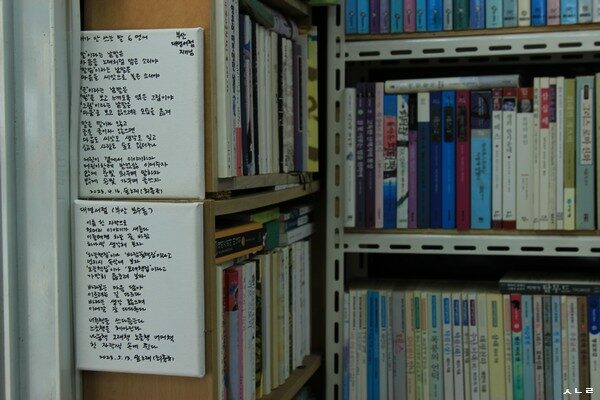

― 부산 〈대영서점〉

서두르는 눈길로는 못 알아봅니다. 서두르는 마음으로는 말도 못 섞습니다. 서둘러 가니 둘레에 무엇이 있는지 느낄 겨를이 없습니다. 서두르니 일찍 닿을 수 있지만, 일찍 죽고 일찍 지치게 마련입니다.

책은 서둘러 읽어치워야 하지 않습니다. 글을 서둘로 매듭지어야 하지 않습니다. 종이(졸업장·자격증)는 서둘러 따거나 거머쥐어야 하지 않습니다. 서두르는 사람은 늘 서툴고 섣부르고 성기더군요. 서두르는 나머지 마침내 멈춰섭니다. 어제에 이어 오늘도 광안바다 앞에서 〈북키스트〉에 가야 하지만, 느긋이 움직이기로 합니다. 그야말로 땡볕에 서야 하는 자리이니, 먼저 보수동 책골목에서 두런두런 책마실부터 누립니다. 이러고서 성큼성큼 달려갑니다.

누구나 철마다 새롭게 자라는 하루입니다. 늘 자라지만 자라는 줄 못 깨닫는 분이 많아요. 너무 바쁘거든요. 바쁘기에 스스로 얼마나 자라는지 모르고, 스스로 못 알아보기에 차근차근 익히거나 가다듬을 겨를이 없이 훅 지나갑니다.

글을 쓰다가 틀리거나 어긋난다면 그대로 둘 수 있습니다. 바로잡아도 즐겁되, 이때에 이렇게 틀리기도 하는구나 하고 돌아보는 밑거름으로 삼습니다. 좀 틀릴 수 있습니다. 틀린다고 잘못이지 않습니다. 느긋이 쓰고 다듬을 적에도 놓칠 만하거든요. 틀린 줄 알아볼 적에 바로잡으면 돼요. 틀린 줄 느끼고도 못 고치거나 안 고친다면 이때야말로 망가집니다.

책집마실을 마치고서 움직이는 길에 ‘감정디자인’이라는 말씨를 곱씹어 봅니다. 이웃님이 쓰시는 말인데, ‘한자말 + 영어’라서라기보다는, “마음을 그린다”는 뜻으로 ‘마음그림’이라는 이름을 쓸 수 있겠다고 문득 느낍니다. 꿈을 그리는 하루인 꿈그림이고, 사랑을 그리는 숨결인 사랑그림이듯, 마음그림과 꽃그림과 살림그림과 마을그림과 별그림과 나라그림과 글그림으로 뻗을 만합니다.

영어 ‘디자인’에는 ‘꾸미다’라는 뜻도 흐릅니다. 우리는 ‘꾸미기’가 아닌 ‘꾸리기’를 할 수 있는데, ‘꾸밈’은 으레 ‘겉치레’로 기웁니다. 적잖은 ‘디자이너’는 ‘손빛’을 펴는데, 또 적잖은 디자이너는 ‘꾸밈치레’로 가더군요.

말씨 하나부터 느긋이 살펴서 다룰 수 있으면, 책 한 자락도 새삼스레 돌볼 만하다고 느낍니다. 밭에 남새씨를 심듯, 새가 나무씨를 심듯, 우리는 말씨를 마음에 심습니다. 글씨로 책을 여미어 이웃하고 나누고, 노래씨로 온누리에 파란하늘을 드리우지요. 씨앗 한 톨을 느껴서 품고 다독일 적에 저마다 빛납니다. 책이란 책씨일 만하고, 책집이란 ‘책집씨앗’일 만합니다. 씨앗을 심기에 오래도록 푸릅니다.

ㅅㄴㄹ

《日本古典文學全集 1 古事記 上代歌謠》(小學館, 1973.11.5.첫/1979.11.10.8벌)

《정치언론》(이효성, 이론과실천, 1989.9.16.첫/1990.9.24.3벌)

《스티븐 호킹의 우주》(존 보슬로우/홍동선 옮김, 책세상, 1990.9.10.첫/1990.9.20.2벌)

《시간의 지배자들》(이충호 옮김, 새길아카데미, 2012.5.31.)

《할아버지와 손자의 대화》(조정래·조재면, 해냄, 2018.4.20.)

《그곳에도 사거리는 있다》(이경림, 세계사, 1995.1.5.)

《랩걸》(호프 자런/김희정 옮김, 알마, 2017.2.16.첫/2018.1.24.13벌)

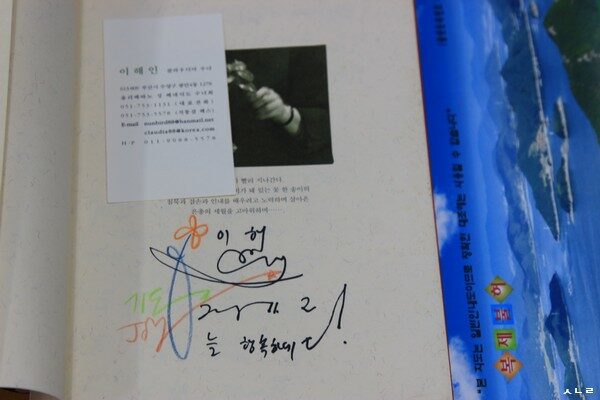

《기쁨이 열리는 창》(이해인, 마음산책, 2004.6.25.첫/2005.6.1.9벌)

- 손글씨 + 이름쪽

《南部의 시 13 꿈과 물과 진흙의 詩學》(강영환과 80사람, 부산시인협회, 1989.4.12.)

《랄랄라 주부 노래교실》(요영실·이진관, 조선일보, 2001.2.1.)

- 여성조선 2001넌 2월호 별책부록

《瑞文文庫 263 世界의 寫眞史》(버몬트 뉴홀/최인진 옮김, 서문당, 1978.1.25.첫)

《‘솔후아나’ 硏究 그 內面의 熱情과 葛藤》(최동희, 외국어대학 대학원 남미지역과, 1977.)

《부산진구 새주소 안내지도》(지적과 엮음, 부산광역시 부산진구, 2006.1.)

《도시인의 취미농사》(정경숙, 인쇄정보, 1988.12.30.)

《將棋妙手풀이》(七段 이정석, 일신서적, 1975.7.15.)

《공룡 컬러 화집》(편집부, 꿈나라, 1991.2.25.)

- 서울특별시 종로구 창신동 225-2

《여러 갈래로 들리지 않는 여러마디의 소리》(백양시동인회, 신한출판사, 1983.6.18.)

《꿈과 물과 진흙의 詩學》(부산시인협회, 빛남, 1989.4.12.)

《詩文學 125》(문덕수 엮음, 시문학사, 1981.12.1.)

- 남포동 문예도서

《合流 2集 둥근 태반처럼 누워있는 바다》(김종근과 네 사람, 나남, 1984.8.10.)

《國民倫理硏究 第四號》(편집부, 국민윤리교육연구회, 1975.8.20.)

《新丘文庫 40 高麗·朝鮮의 高僧 11人》(서경수와 일곱 사람, 신구문화사, 1976.4.15.)

《探求新書 39 現代美國文學論》(R.E.스필러/양병탁 옮김, 탐구당, 1966.6.25.)

《探求新書 212 人間과 文化》(에른스트 카시이러/정태진 옮김, 탐구당, 1981.3.15.)

- 榮光圖書

《三中堂文庫 161 사랑 上》(이광수, 삼중당, 1975.6.1.첫/1976.12.5.중판)

《三中堂文庫 162 사랑 下》(이광수, 삼중당, 1975.6.1.첫/1976.9.20.중판)

《三中堂文庫 172 雲峴宮의 봄》(김동인, 삼중당, 1975.6.20.첫/1976.11.15.중판)

《생활속의 물리학》(Y.I.뻬렐만/이용태 옮김·황근수 엮음, 이성과현실, 1989.8.25.첫/1992.6.10.10벌)

- 건국고등학교. 1992.11.5. 2371호

《생활속의 물리학 3》(Y.I.뻬렐만/편집부 옮김·황근수 엮음, 이성과현실, 1990.9.20.)

《Small Animals》(Jane Burton, Color Library International, 1977.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove