숲노래 살림말

장미와 자동차 : 나는 어릴 적부터 어떤 버스이든 거의 탈 수 없었다. 짧은 길이든 먼 길이든, 버스에서 나는 냄새에 온몸이 부들부들 떨리면서 속엣것을 게우며 살았다. 그때 어른들은 나더러 ‘자동차 멀미’가 좀 클 뿐이라며 멀미약을 먹거나 귀밑에 붙이면 낫는다고 얘기했다. 그러나 멀미약으로는 가라앉힐 수 없었다. 버스이든 자동차이든, 이런 탈거리에 있는 동안에는 죽도록 어지럽고, 탈거리에서 내리면 바깥바람이 얼마나 시원하던지. 드디어 살아났다고 생각했다. 서른 몇 해를 ‘자동차 멀미’로만 여기며 살았는데, 이때에 나는 버스이든 자동차이든 안 타고 걸어다녔고, 걸으면서 책을 읽었다. 또는 자전거를 탔다. 인천하고 서울 사이를 가볍게 자전거로 오갔고, 충주하고 서울 사이도 거뜬히 자전거로 오갔다. 서른네 살 무렵, 어릴 적부터 둘레 어른들이 말하던 ‘자동차 멀미’란, 멀미가 아닌 ‘자동차 화학소재 냄새 독성’에 몸이 휘청거린 일인 줄 알았다. 그러나 우리 둘레에는 자동차 화학소재 냄새 독성만 흐르지 않는다. 아파트는 오롯이 화학덩어리이다. 도시를 가득 채운 모든 가게도 화학덩어리이다. 그나마 내가 손에 쥐던 책도 곰곰이 보면, 천연종이가 아닌 화학종이투성이로 나왔다. 흰종이란 무엇인가? 표백제하고 형광물질을 범벅으로 섞어서 하얀 빛깔이 나게 한다. 흰종이를 만질 적에는 우리 손하고 낯에 표백제하고 형광물질이 그대로 묻는다. 이 사회를 이룬 그들은 왜 굳이 흰종이를 퍼뜨리면서 사람들이 표백제하고 형광물질을 늘 살갗으로 먹도록 내몰겠는가? 천연물질로 만드는 화장품은 없으나, 화학물질로 만든 화장품을 사람들이 얼굴이며 손에 덕지덕지 바르며 스스로 죽음길로 내몬다. 화장품이란 장사는 얼마나 놀라운가? 사람을 죽음으로 내몰면서 마치 ‘고운 얼굴이라도 되는 듯’ 꾸미는 장사 아닌가? 살결을 도와준다는 장삿말을 일삼는 모든 스킨로션은 외려 살결을 이글이글 태울 뿐이지만, 스킨로션을 내다 버리는 사람을 찾기 어렵다. 모기가 문 자리에 모기약을 바르면 피가 막혀 버리지만, 모기약을 안 바르는 사람을 찾기 어렵다. 파리나 벌레를 잡겠다고 벌레잡이약을 뿌리면 벌레가 아니라 사람이 죽는데, 이를 알아채려는 사람이 드물다. 양복이나 정장이라는 이름을 붙인 옷은 거의 화학약품 실로 짠다. 이런 옷을 걸쳐야 마치 예의범절을 차리는 듯 여기는 사회이지만, 바로 이 양복이나 정장이라는 이름이 붙은 옷을 이룬 실(섬유)은 숲에서 오지 않는다. 모두 화학공장에서 나온다. 왜 이런 ‘비 천연 소재 섬유’로 공장에서 찍은 옷을 입어야 예의범절을 차리는 셈이라고 여기도록 가르치거나 길들일까?

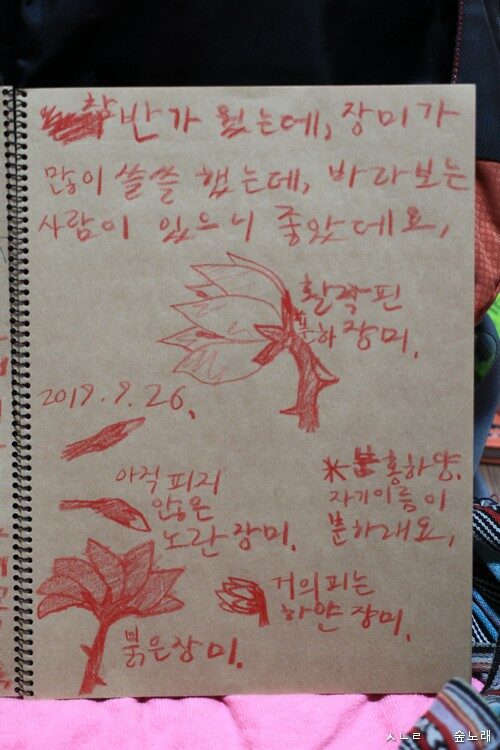

여기, 장미나무하고 자동차가 있다. 열두 살 어린이하고 길을 걸으면서 이야기를 했다. “사름벼리야, 너는 자동차 배기가스 냄새 때문에, 이모네에 놀러와도 늘 죽은 낯빛이 되고 힘들고 멀미가 나고 뱃속이 부글부글하잖아?” “응.” “그런데, 왜 자동차 배기가스를 바라보아야 하니?” “응?” “여기 잘 보면, 자동차만 있지 않아. 자, 보렴, 이곳 일산(고양시)이라는 도시는 온통 아파트에다가, 길바닥은 아스팔트이고, 길을 따라 죽 온갖 가게가 늘어서지. 사람들이 입고 다니는 옷을 보면 솜실(면)이나 누에실(비단)이나 삼실(마·린넨)이나 모시실로 짠 옷은 거의 아무도 안 입어. 다들 화학실로 짠 옷을 입지. 게다가 사람들은 우리처럼 솜실을 바탕으로 짠 등짐(가방)을 들고 다니려 하지 않아. 다들 화학제품으로 찍은 등짐을 들고 다니면서, 이러한 살림에서 나는 냄새를 느끼려 하지도 않지.” “응, 그래요.” “자, 그럼 생각해 볼까? 아, 여기 보렴. 우리가 걷는 이 길가에 장미나무가 있어.” “네? 장미? 장미가 어디 있어?” “이 나무가 장미나무란다. 우리 집 장미나무하고는 다르게 생겨서 네가 장미인 줄 못 알아볼 수 있단다. 자, 이 장미나무는 전깃줄이며 쇠작대기로 친친 감고 묶어서 반듯하게 펴 놨어. 그러다 보니 너는 이 장미나무를 옆에서 스치면서도 장미인 줄 몰랐을 텐데, 그보다도 자동차 배기가스 냄새가 너무 매캐해서 숨이 막힌다는 생각만 하느라, 막상 곁에서 장미나무가 엄청난 꽃내음을 향긋하게 베푸는 줄 느끼지도 맡지도 받아들이지도 못해요.” “얘가 장미꽃이야?” “응, 하얀 장미꽃이네. 아, 저기 노란 장미가 있어.” “어디? 아, 그러네! 노란 장미야!” “여기는 곧 피려고 봉우리가 맺힌 장미야.” “와, 그러네! 아버지, 저기는 빨간 장미가 있어요! 우리 집에는 빨간 장미보다는 분홍에 가까운 빛깔인 장미인데.” “자, 이제 다시 물어볼게.” “네.” “사름벼리 님, 사름벼리님은 도시에 왔을 적에 이 장미나무를 보겠니, 아니면 자동차 배기가스를 보겠니?” “장미꽃이요!” “사름벼리 님은 자동차 배기가스가 매캐하다는 생각만 하겠니, 아니면 자동차는 눈앞에서 치워 버리고 장미꽃 향긋내음을 생각하겠니?” “장미꽃이요!” 이 이야기를 마치고 몇 걸음을 떼는데, 사름벼리 어린이가 아버지를 불러세운다. “아버지 여기 봐!” “응? 뭐가 있는데?” “여기, 꽃!” 거님길 돌틈에 아주아주 작은 풀꽃 한 송이가 살짝 피어서 빠꼼히 고개를 내민다. 이 풀꽃 이름을 알았으나 잊었다. “그래, 사름벼리 네가 장미꽃 냄새만 생각하면서 이곳에서 나들이를 누리려 하니 온갖 꽃이 너한테 말을 거는구나. 네 곁에 이렇게 꽃이며 나무가 많아. 네가 마음을 틔우니, 온갖 풀꽃에 푸나무에 너한테 고운 내음을 주고 싶어 앞다투어 찾아오는구나. 바로 이 마음을 간직하렴. 네가 너를 스스로 살리는 힘은 바로 네가 스스로 장미꽃이라는 생각이야.” 2019.9.26. ㅅㄴㄹ