-

-

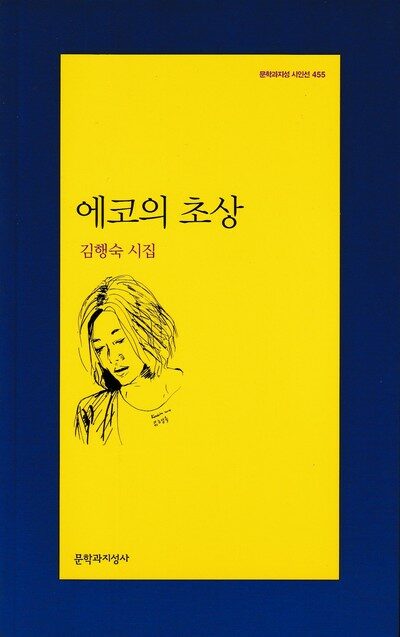

에코의 초상 ㅣ 문학과지성 시인선 455

김행숙 지음 / 문학과지성사 / 2014년 8월

평점 :

숲노래 노래책 2022.5.7.

노래책시렁 234

《에코의 초상》

김행숙

문학과지성사

2014.8.18.

노래책(시집)을 읽는 분들은 곧잘 한두 꼭지만 마음을 울려도 읽을 만하다고 말합니다. 한두 꼭지가 아니어도 한두 줄, 아니 한 줄만 마음에 스며도 읽을 만하다고 이야기합니다. 열네 살에 이르러 ‘국어’란 이름으로 어른노래(성인시)를 처음 배우던 무렵부터 이런 소리를 들었고, 노래책은 이런 마음으로 읽어야 하는구나 하고 생각했지만, 어쩐지 찜찜해요. 한 줄만 마음에 스쳐도 아름답게 마련이기는 하되, 왜 마음에 안 스치는 나머지 아흔아홉을 읽어야 할까요? 아니, 노래님은 왜 한 줄을 읽히려고 아흔아홉 줄을 끄적여야 할까요? 《에코의 초상》을 펴며 첫머리 두 꼭지를 곱새겨 읽었습니다. 이러고서 끝까지 꼭짓물(수돗물) 같구나 하고 느꼈습니다. 첫머리 두 꼭지도 꼭짓물일 테지요. 다른 곳에서는 듣거나 읽을 일이 없으나, 오직 노래책에서만 흐르는 숱한 꾸밈말하고 보탬말을 읽으면서, 또 노래책이 아니면 붙이지 않을 듯한 책이름을 다시 보면서, 이 나라 어른노래는 너무 붕뜬 채 떠돈다고 느낍니다. 발바닥이 땅바닥에 닫지 않은 채 오래오래 살다 보면 흙바닥을 잊다가 어느새 잃습니다. 이따금 서울마실을 하고 보면 사람들 누구나 땅바닥을 아예 안 디딘 채 하루를 보내는구나 싶더군요. 흙빛을 모르면 삶빛을 잊습니다.

ㅅㄴㄹ

우리를 밟으면 사랑에 빠지리 / 물결처럼 // 우리는 깊고 / 부서지기 쉬운 // 시간은 언제나 한가운데처럼 (인간의 시간/11쪽)

나는 나를, 나는 나를, 나는 나를, 또 덮었다. 어둠이 깊어……진다. 보이지 않는 것을 많이 가진 것이 밤이다. 밤에 네가 보이지 않는 것은 밤의 우물, 밤의 끈적이는 캐러멜, 밤의 진실. 밤에 나는 네가 떠나지 않았다고 생각한다. (밤에/20쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲”을 꾸리는 사람. 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼다. blog.naver.com/hbooklove