시골자전거 삶노래 2015.6.3.

: 바다 보러, 아니 딸기 훑으러 가자

햇볕이 따끈따끈하게 내리쬐는 낮에 자전거를 달리기로 한다. 어디로 갈까? 아무튼 우체국에는 가야 해. 그래, 우체국으로 가면서 생각해 보자. 꽃순이요 자전거순이인 큰아이는 우체국 앞에서 철쭉꽃을 보면서 논다. 바람 따라 톡톡 떨어지는 꽃송이를 줍는다. “이 꽃 집에 가져가고 싶어.” 그래? 그러면 어떻게 해야 할까? “우체국에 들어가면, 통장 넣는 기계에 봉투가 있어. 거기에서 봉투 하나를 가지고 오렴.” “응, 알았어!” 큰아이는 후다닥 달려 들어가서 봉투 하나를 챙긴다. “자, 봉투를 이렇게 벌리고 꽃을 넣으면 돼.”

우체국에서 편지를 부친 뒤 어디로 갈까 하고 생각하다가, 큰아이한테 묻는다. “바다에 갈래? 아니면 골짜기에 갈래? 옷은 챙겼어.” “음, 바다에.” “그러면, 모래 있는 바다에 갈까, 돌 있는 바다에 갈까?” “돌? 아니, 모래 있는 바다에.”

모래 있는 바다에 가기로 하면서 자전거를 달린다. 면소재지를 벗어나서 봉산마을 앞 언덕길을 오른다. 이때에 다른 생각이 하나 든다. 모래 있는 바닷가는 그동안 우리가 늘 다니던 발포 바닷가만 있지 않다. 다른 모래밭 바다도 있다. 그래, 오늘은 이제껏 안 가 본 바다를 가 보자. 이쪽도 저쪽도 모두 바다인데, 늘 가는 바다 말고, 새로운 바다를 찾자.

자전거를 돌린다. 면소재지 쪽으로 돌아가서 지등마을 쪽으로 달린다. 고개를 헉헉 넘는다. 감나무가 줄줄이 늘어선 고갯길을 넘는다. 감잎은 노란 기운이 많이 빠졌다. 그래도, 노란 기운이 제법 있다. 머잖아 짙푸른 잎으로 달라지겠지.

여덟 살 큰아이가 샛자전거로 힘껏 밟아 주니 고갯길이 한결 수월하다. 두 아이는 차츰 몸무게가 붙으니 두 아이를 태우고 자전거를 달리자면 더욱 힘이 든다. 그러나 큰아이는 몸이 크는 만큼 다리힘도 늘어서 샛자전거에서 크게 도와준다.

지등마을을 지나간다. 볕이 뜨겁다. 그래도 자전거를 달리면서 바람을 일으키니 시원하다. 우리 모두 살갗이 잘 타겠구나. 이목동마을 앞 세거리에서 구암리로 접어드는 길로 꺾는다. 고흥에서 살며 그동안 구암 바닷가에는 안 갔다. 오늘 가 보자.

원도동마을로 가는 고갯길은 멧자락을 넘는 길이다. 기어를 낮추고 낮춰서 진땀을 흘린다. 자동차가 거의 안 다니는 길이기에 두 찻길을 모두 쓰면서 구불구불 기듯이 오른다. 찔레꽃 냄새를 맡고, 새로 돋는 칡싹 냄새를 맡는다. 멧새가 우리를 반기면서 이 골 저 골에서 노래한다. 샛자전거에 앉은 큰아이는 멧딸기가 있는가 하고 두리번거린다.

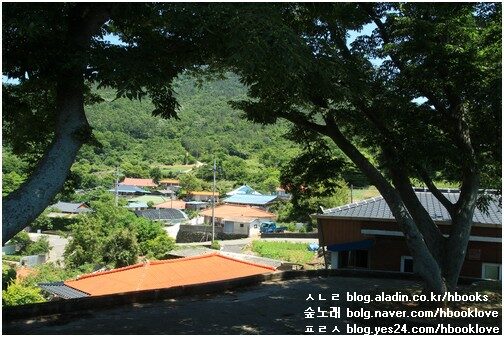

고갯길을 하나 넘고 또 하나 넘고서야 원도동마을에 닿는다. 마을 할매들이 마을회관 앞에서 일손을 쉬면서 우리를 바라보신다. 할매들한테 자전거에 탄 채로 인사한다. 할매들은 아이들을 보고는 “너그들이 가장 좋네. 안 덥냐? 덥다!” “동백 사는 사람들이 여까지 이 더운 날에 오네.” 하신다.

마을회관 옆에 자전거를 세우고 아이들이 물을 마시도록 한다. 마을회관 뒤에 있는 우람한 느티나무한테 간다. 얘들아, 우리 느티나무한테 인사하자. 느티나무한테 다가서는데 개구리 우는 소리가 들리더니, 주먹만큼 큰 아이가 펄쩍 튀어나온다. 곧바로 풀뱀 한 마리가 재빨리 따라 나온다. 응? 무슨 일이 있었지? 개구리가 뱀한테 잡아먹히려던 때였나? 아니면 뱀이 개구리를 잡아먹으려던 터에 내가 나타났나?

얼마나 오래 살아온 느티나무인지 잘 모르겠다. 다만, 사오백 해는 거뜬히 살아온 느티나무인 줄 알 수 있다. 어른 셋이 팔을 벌려서 안아야 할 만큼 밑둥이 굵다. 숲에 폭 싸이면서 바다와 맞닿은 마을이 곱다. 이 고운 마을에서 바다랑 들이랑 숲하고 한덩어리가 되어 살아온 마을 분들은 바다한테서 배우고 들한테서 배우며 숲한테서 배우는 삶이었으리라. 이곳에서 나고 자라서 도시로 떠난 아이들도 가슴속에는 모두 이 기운이 흐르리라.

이제 바닷가로 내려가면 된다. 어느 길로 내려갈까 하고 어림하다가 숲이 우거진 길이 하나 보여서, 그리로 가기로 한다. 바다로 내려가는 길이 몹시 가팔라서 멈추개가 듣지 않는다. 서둘러 자전거에서 뛰어내린다. 두 발로 자전거를 버티면서 큰아이가 샛자전거에서 내리도록 한다. 그러고는 자전거를 눕혀서 작은아이도 수레에서 내리도록 한다. 히유. 여기부터는 걸어서 가야겠네.

그런데 큰아이가 소리친다. “와, 아버지 여기 봐요! 딸기밭이야!”

자전거를 눕힌 둘레가 온통 딸기밭이다. 새빨간 딸기알이다. 그렇구나. 바다로 나들이를 온 우리들은 바다를 잊고 딸기를 훑느라 바쁘다. 훑는 대로 두 아이 입으로 들어간다. 어머니 몫도 건사해야 하지 않을까? 아무튼, 두 아이가 배부르다고 할 때까지 딸기를 훑으면서 천천히 걷는다.

어느새 바닷가에 닿는다. 제법 먼 길을 씩씩하게 잘 달리고 걸어서 바다에 닿는다. 바닷바람을 온몸으로 쐰다. 원도동마을 앞에 있는 바다에는 유리도라는 작은 섬이 있다. 뻘이 넓게 드리우고, 모래밭이 아주 살짝 있다. 예쁜 바닷가이네. 관광객이 이리로 올 일은 없을 테고, 마을사람만 누리는 아주 멋진 곳이로구나.

챙겨 온 도시락을 꺼낸다. 두 아이한테 한 술씩 먹인다. 마을 할매 한 분이 우리 쪽으로 걸어온다. 바닷일을 하러 오시는 듯하다. 할매는 소나무 그늘에 앉으시더니 보따리를 풀고는 소주 한 병을 꺼낸다. “여보시게, 이리 와서 한잔 하시게.” “고맙습니다만, 아이들이 있어서요. 괜찮습니다.” 할매는 홀로 소주 몇 잔을 자신 뒤 술병을 다시 보따리에 넣고는 천천히 뻘로 걸어가신다.

도시락이랑 딸기를 배불리 먹은 아이들은 바닷가를 거닐면서 바닷바람을 쐰다. 느긋하게 쉬면서 논 우리는 슬슬 집으로 돌아갈 때이다. 자, 이제 돌아가 볼까.

오던 길을 거슬러서 올라간다. 낑낑대며 자전거를 끈다. 돌아가는 오르막에서는 두 아이를 모두 자전거에 태운다. 아이들이 힘들 테니까. 턱에 숨이 차오르지만 씩씩하게 자전거를 끈다. 아이들이 자라는 만큼, 나도 나이를 거꾸로 먹으면서 새로운 힘살이 붙는다고 느낀다.

오르막을 달리는 자전거는 땀이 흐른다. 내리막을 달리는 자전거는 땀을 모두 씻긴다. 다시 오르막을 달리는 자전거는 다리가 무겁다. 새롭게 내리막을 만난 자전거는 바람을 가르면서 싱그럽다.

노래를 부르면서 자전거를 달린다. 다리힘이 줄어들수록 더 기운을 내어 노래를 부른다. 우리 자전거는 ‘노래하는 자전거’이다. 바람을 노래하고, 오늘 하루를 노래한다. 바다를 노래하고, 오늘 신나게 훑은 들딸기를 노래한다. 그런데 말야, 오늘 우리는 바다를 보러 나왔는데, 들딸기 훑느라 신나는 하루가 되었지 싶다. 다음에는 어머니도 함께 자전거를 타고 다시 이 길을 달려 보자. ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골에서 자전거와 함께 살기)