숲노래 살림말 / 숲노래 책넋

2025.6.13. 열두걸음

걷거나 달릴 적에, 처음에는 “하나둘!” 하고 센다. 이윽고 “셋넷!”을 센다. 이제 “일고여덟!”을 거쳐서 “열다섯열여섯!”을 센다. 발걸음이 자리를 잡으면 “서른둘!”로 건너고 “예순넷!”을 지나서 “온스물여덟!”을 헤아린다. 이렇게 차츰 곱셈으로 이으면 팔다리에 온몸을 곧게 펼 만하다.

어릴적에는 두 무릎이 안 붙었다. 이런 다리는 못 고치거나 돌봄터에 몸을 맡겨서 오래오래 다듬어야 한다고 하더라. 그러나 나는 “나는 곧게 펴는 몸과 뼈야.” 하는 말을 여덟 살부터 읊었다. 열세 살에 이르러도 등과 몸과 뼈는 썩 안 바뀐 듯했다. 그러나 말부터 나를 다독이면서 날마다 팔다리에 등허리에 손발과 손발가락에 끝없이 주무르고 쓰다듬었다.

열다섯 살에 힘살질(근력운동)을 너무 모질게 하다가 외려 갈비뼈가 주저앉으면서 밑쪽이 톡 불거지듯 튀어나왔다. 문득 내가 스스로 바보같아서 불길이 솟았지만, 처음부터 새로 다스리기로 한다. 이렇게 스무 살을 넘기고 서른 살을 넘나들면서 두 무릎이 닿고, 어려서 휜 채 나온 등뼈를 폈다. 갈비뼈는 아직 지켜보는데, 굽은어깨도 어느새 폈고, 종아리랑 팔뜩은 ‘등짐힘살’과 ‘두바퀴힘살’과 ‘걷기힘살’과 ‘아기안기힘살’이 붙었다. 어릴적에는 “넌 팔뚝도 다리도 젓가락 같네. 그렇게 뼈만 있어서 어떻게 걸어?” 같은 놀림말을 늘 들었으나, 이제는 아예 들을 일이 없다.

나는 내 몸을 늘 새로 짜맞추려고 등짐을 지고서 걷거나 두바퀴를 굴린다. ‘걷는읽기’와 ‘걷는쓰기’도 스스로 몸을 되찾으며 살리려는 몸짓이다. 손빨래를 서른 해 남짓 잇는 살림살이도 스스로 살리면서 마음을 다스리는 길이다.

열두걸음에 맞추어서 열두꽃 이야기를 쓴다. 한 꼭지만 쓰려다가 어느덧 열한 꼭지에 이른다. 마지막 섣달꽃은 새해로 넘어가는 길목꽃이다. 한 달에 한 가지 꽃 이야기만 적을까 싶다가, 그달그달 모든 풀꽃나무를 적을까 하다가, 굳이 이러지 말자고 생각한다. 철빛을 풀어내는 달빛을 녹여내어 날빛과 하루빛과 오늘빛을 노래하면 넉넉하다고 본다.

우리는 누구나 스스로 살리거나 스스로 죽인다. 안 서두르면, 아니 내가 나를 나로서 바라보며 사랑하면 된다. 누구나 스스로 사랑하기에 스스로 살린다. 누구나 스스로 안 사랑하기에 스스로 죽인다. ‘스스로 좋아하’니까 오히려 스스로 목을 조인다. 좋고싫음이나 좋고나쁨으로 자꾸자꾸 가르는 탓에, 언제나 스스로 조이고 좁히고 조르고 졸졸 좇다가 그만 우리 숨결을 스스로 쫓아내기까지 한다.

오늘도 책등짐이며 저잣등짐을 묵직하게 지면서 걷고 달리고 선다. 팔뚝과 어깨에까지 책짐에 저잣짐을 얹고서 읽고 쓰면서 걷는다. 바깥일과 저잣마실을 마치고 집으로 돌아오면, 어느새 두 아이가 마을앞에 마중을 나온다. 마중을 안 나오는 날에는 집에서 다들 두런두런 이야기꽃을 피우면서 오순도순 논다. 반짝이는 여름걸음을 쉬고서 등허리를 편다.

ㅍㄹㄴ

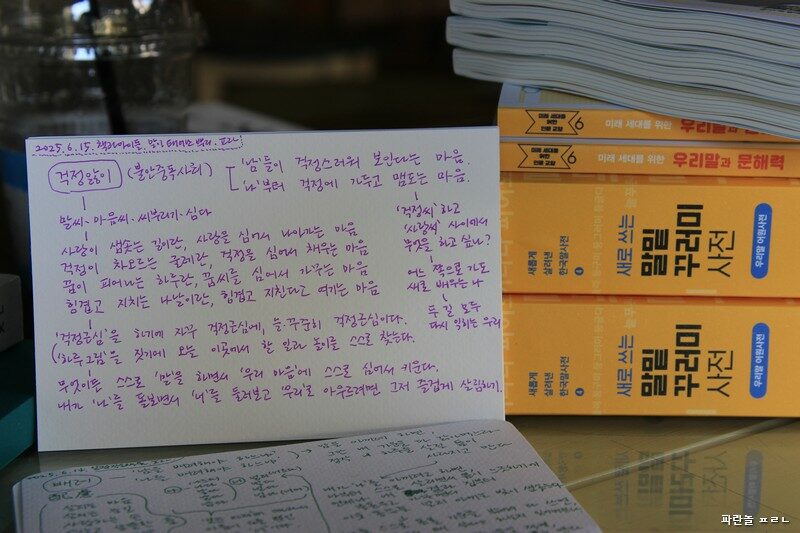

글 : 숲노래·파란놀(최종규). 낱말책을 쓴다. 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《이오덕 마음 읽기》을 썼다. blog.naver.com/hbooklove