‘글쓴이 서명’을 ‘낙서’로 여겨 지우기

헌책방이 문방구처럼 동네마다 여러 곳씩 있을 뿐 아니라, 초·중·고등학교 앞에서 한 군데씩 있던 지난날, 책은 참으로 쉽게 들어오고 쉽게 나갔습니다. 사람들은 그무렵 책을 참 잘 읽고 잘 내놓았으며 잘 샀습니다. 뭐라고 해야 할까, ‘책을 소유한다’는 생각보다는 ‘책을 나눈다’는 생각이 짙었습니다. 그래서, 헌책방으로 나들이를 하면서 책을 사는 분들은 책에 ‘글쓴이 서명’이 들어가도 대수롭게 여기지 않았습니다. 헌책방지기도 ‘글쓴이 서명’이 들어간 책을 웃돈을 얹어서 팔지도 않았습니다.

그런데, 어느 때부터인가 ‘고서 수집’을 하는 이들이 ‘글쓴이 서명’이 깃든 책을 모아서 전시회를 열고 ‘대단한 값어치가 있다’고 말하면서, 흐름이 살짝 바뀝니다. ‘고서 수집가’는 ‘글쓴이 서명이 깃든 책’을 ‘글쓴이 서명이 없는 책’보다 두 곱이나 세 곱, 때로는 열 곱까지 비싸게 사고팔았습니다.

헌책방지기는 글쓴이 서명이 있건 없건 그냥 팔았지만, 이런 소문이 헌책방지기 귀에도 들어오면서, 어느 헌책방은 글쓴이 서명이 깃든 책을 곱배기로 값을 치러야 살 수 있습니다. 이런 소문에도 아랑곳하지 않고 ‘책은 모두 똑같은 책일 뿐’이라고 여겨, 서명이 없는 책하고 똑같이 파는 헌책방도 꽤 많습니다.

학교 앞에 있는 작은 헌책방에서는 글쓴이 서명을 썩 달갑잖게 여겨 버릇했습니다. 학교 앞 헌책방은 참고서와 교과서를 많이 다룹니다. 참고서와 교과서를 찾는 학생이나 손님은 ‘낙서가 없는 책’을 바랍니다. 그러니, 학교 앞 헌책방지기는 책에 있는 낙서를 지우느라 팔이 빠져요. 헌책방마다 지우개를 잔뜩 쌓아 놓는데, 참고서와 교과서에 있는 낙서를 지우려고 둡니다.

그런데, 학교 앞 헌책방 일꾼은 인문책이나 시집에 있는 ‘글쓴이 서명’도 지웁니다. 예전에는 지우개로 지웠고, 지우개로 안 되면 사인펜으로 새까맣게 발라요. 수정액이 나온 뒤로는 수정액으로 지우지요. 그리고, 사인이 너무 지저분하다(?) 싶으면 아예 북 찢습니다.

헌책방 일꾼이 찢어서 버린 ‘글쓴이 서명’ 가운데 여러모로 눈에 띄는 작가로는 도올 김용옥 님 서명이 있습니다. 아는 사람은 ‘도올 서명’인 줄 알지만, 모르는 사람은 그야말로 끔찍한(?) 낙서로 여길 만합니다. 걸레 스님 중광이 남긴 서명도 헌책방지기 눈에는 ‘낙서’일 뿐입니다. 가볍게 북 찢어서 버리지요.

예전에 저는 헌책방에서 책손이 스스로 ‘글쓴이 서명’을 찢어서 버리는 모습을 보았어요. 한 분은 ‘책이 지저분해서 찢는다’고 말씀합니다. 다른 분은 ‘글쓴이 서명 때문에 이 책을 사지 않기 때문에 찢는다’고 말씀합니다. 두 분 말씀을 들으면서 그때마다 고개를 끄덕였습니다. 참말 우리는 책을 읽으려고 책을 삽니다. 글쓴이 서명을 건사해서, 나중에 이 책을 비싼값에 되팔려고 사지 않습니다. 우리는 ‘책 즐김이’이지 ‘책 장사꾼’이 아닙니다.

책에 글쓴이 서명을 남기고 싶은 사람은, 아름다운 글을 나한테 선물한 이웃을 오래도록 마음에 품으면서, 그분 손글씨 자국에서 빛을 느끼고 싶기 때문입니다. 굳이 글쓴이 서명을 안 받으려는 사람은, 그분이 쓴 글로 엮은 책에 그분 넋과 숨결이 고이 깃들었으니, 굳이 서명을 더 받아야 할 까닭이 없는 줄 알기 때문입니다.

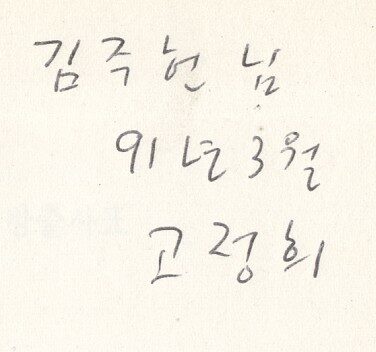

열다섯 해쯤 지난 예전 일인데, 언젠가 제가 고른 책 가운데 ‘글쓴이 서명’이 남은 책이 있었습니다. 헌책방 아주머니가 그 책을 살피면서 책값을 셈하다가 “아이고, 손님 미안해요. 여기 낙서를 안 지웠네.” 하면서 바로 그 자리에서 수정액으로 글쓴이 서명을 지우십니다. 나는 멍하니 지켜보았습니다. 또 한 번은 다른 헌책방에서 “책이 지저분하게 낙서가 뭐람.” 하면서 제 앞에서 글쓴이 서명을 북 찢어서 건네더니 “낙서가 있는 책이니 그냥 천 원에 가져가세요.” 하고 이야기합니다. 저는 헌책방지기가 북 찢은 ‘낙서라 하는 글쓴이 서명’을 주워서 책에 끼웁니다. 헌책방지기가 묻습니다. “그거 주워서 뭐 하려고요?” “이것도 이 책 가운데 하나인데, 그냥 끼워두려고요.”

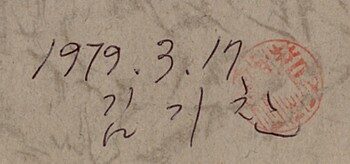

지난 2005년 서울 용산에서 김기찬이라는 분 이름과 도장이 찍힌 책을 잔뜩 보았습니다. 김기찬이라는 분이 죽으면서 그분이 건사했던 책이 아주 많이 헌책방에 나왔습니다. 왜 이 책들이 헌책방에 나왔을까 궁금하게 여기다가 슬픈 이야기를 듣고는 눈물이 흘렀습니다. 한참 망설이다가 김기찬 님 서명과 도장이 깃든 책을 두 권 골랐습니다. 글쓴이 서명을 건사하고 싶은 마음이 아니라, ‘기증한 책이 버려지는 한국 도서관 역사와 문화를 자료로 두고’ 싶었기 때문입니다. 4347.7.8.불.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 헌책방 언저리)