-

-

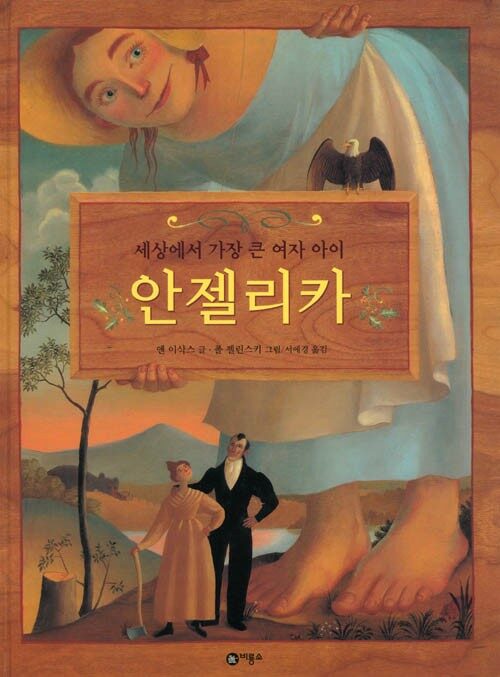

세상에서 가장 큰 여자 아이 안젤리카 ㅣ 비룡소의 그림동화 70

폴 젤린스키 그림, 앤 이삭스 지음, 서애경 옮김 / 비룡소 / 2001년 10월

평점 :

다 함께 즐기는 그림책 477

이 아이를 바라보셔요

― 세상에서 가장 큰 여자 아이 안젤리카

앤 이삭스 글

폴 젤린스키 그림

서애경 옮김

비룡소 펴냄, 2001.10.8.

자가용에 아이들을 태워 나들이를 하는 어버이가 있습니다. 자전거에 아이들을 싣고 나들이를 하는 어버이가 있습니다. 두 다리로 거닐면서 아이들과 손을 잡고 나들이를 하는 어버이가 있습니다. 저마다 다른 삶이고, 저마다 즐거운 하루입니다.

고흥에서 인천으로 아이들을 데리고 나들이를 나옵니다. 버스삯만 겨우 마련해서 아슬아슬하게 옵니다. 나들이를 나오는 길에 주머니가 허전하니, 이 아이들과 택시를 탈 수 없고, 짐이 많아도 씩씩하게 짊어지거나 어깨에 끼고 두 아이 손을 잡으면서 걷습니다. 아이들은 저마다 작은가방 하나씩 메고는 신나게 노래하면서 나들이를 즐깁니다.

인천버스역에서 내린 뒤 택시를 타면 한결 수월하게 큰아버지 댁에 갈 만합니다. 그러나, 버스에서 내린 뒤 바로 택시를 타는 일은 없습니다. 버스에서 아주 오랫동안 가만히 앉은 채 있어야 했으니, 다시 다른 자동차를 타고 싶지는 않습니다. 게다가 아이들은 기차(전철)를 타자고 노래합니다. 내 주머니에는 택시삯이 없기도 했지만, 아이들과 기차놀이(전철놀이)를 하고픈 마음이 큽니다. 아니, 내 마음에는 아이들한테 전철(기차)을 태워 주면서, 너희가 그동안 그토록 노래한 기차가 여기 있단다 하고 말할 생각입니다.

.. 테네시 주의 아버지들은 아기가 태어나면 아기 침대에다 반짝반짝 빛나는 새 도끼 한 자루를 넣어 준대요. 아기가 가지고 놀 수 있게요. 안젤리카의 아버지도 마찬가지였어요. 그런데 두 살밖에 안 된 안젤리카는 도끼로 뚝딱 아기 오두막을 한 채 지었어요 .. (7쪽)

두 아이는 전철에서 가만히 있지 않습니다. 이것도 보고 저것도 보느라 바쁩니다. 이 사람도 살피고 저 사람도 들여다보느라 바쁩니다. 아이들은 그저 궁금하면서 재미있으니 깔깔 웃으면서 온갖 놀이를 즐깁니다. 나는 넌지시 아이들한테 말합니다. 우리 예쁜 아이들아, 그러지 말고 그냥 춤을 추면 어떻겠니, 하고.

집에서도, 길에서도, 전철에서도, 우리는 홀가분하게 춤을 추며 놀 만합니다. 다른 사람 눈길은? 우리가 즐겁게 노는데 다른 사람 눈길을 살필 까닭이 없습니다. 전철에서도 노래를 부르고, 길에서도 노래를 부릅니다. 큰아이는 전철길에서 낭창낭창한 목소리로 〈빨간머리 앤〉을 부릅니다. 그리 큰 소리를 내지 않고 살짝 나즈막하면서 호젓한 목소리라, 아이더러 소리를 줄이라 말하지 않습니다. 나도 우리 집 큰아이 노랫소리를 가만히 귀여겨듣습니다. 기쁜 마음이 물씬 묻어나는 멋진 노래를 빙그레 웃으면서 듣습니다. 어디에서나 마음껏 노래를 부를 수 있는 아이를 데리고 나들이를 다니는 즐거움이란 얼마나 새롭고 새삼스러우면 놀라운지 모릅니다. 그래서, 나도 아이한테 노래를 한 가락 들려줍니다. 큰아버지 댁으로 가는 길에 목청을 뽑아 골목길에서 노래를 부릅니다.

.. 사람들은 안젤리카를 ‘늪의 천사’라고 불렀어요. 봄날 꽃가루가 날리듯이, 마차가 지나가는 곳마다 늪의 천사에 관한 이야기가 쫙 퍼졌어요. 그리고 그 이야기들은 모두 사실이었지요 .. (10쪽)

앤 이삭스 님이 글을 쓰고, 폴 젤린스키 님이 그림을 그린 《세상에서 가장 큰 여자 아이 안젤리카》(비룡소,2001)를 읽으며 생각합니다. 온누리에서 가장 큰 가시내라는 ‘안젤리카’가 나오는 그림책입니다. 안젤리카는 퍽 옛날에 살던 사람인 듯합니다. 안젤리카를 낳은 어버이는 여느 몸집이지만, 안젤리카는 아기 적부터 몸집이 무척 큽니다. 게다가 두어 살부터 제 보금자리를 뚝딱뚝딱 손수 지어요. 새들과 놀고, 바람을 가르며, 냇물을 휘젓습니다. 온누리가 안젤리카한테 놀이터요 삶터이며 일터입니다.

.. “이봐, 늪의 천사 아가씨! 집에 가서 이불이나 꿰매지 그래?” “이불을 꿰매는 건 사내들이나 할 짓 아닌가요?” 안젤리카는 이렇게 대답했어요. “그러면 빵이나 굽는 것은 어때?” 안젤리카는, “그렇지 않아도 곰 빵을 구울까 하고요.” 하고 대답했어요 .. (15쪽)

안젤리카는 ‘가시내’일까요? ‘힘 좀 쓴다는 가시내’일까요?

안젤리카는 무엇이든 할 수 있습니다. 바느질도 할 줄 알고, 빵도 구울 줄 알며, 나무를 하거나 장작을 팰 줄 압니다. 안젤리카는 못 하는 일이 없습니다. 게다가 놀이를 즐겨요. 잘 놀고 잘 일하며, 언제나 웃고 노래하는 안젤리카입니다. 그러니까, 안젤리카는 홀가분하게 우뚝 선 멋진 ‘사람’입니다. 안젤리카는 바로 ‘나’를 찾은 사랑스러운 님입니다.

.. 안젤리카는 (큰곰) 벼락과 뒤엉켜 씨름하다가 녀석을 하늘 높이 날려 보냈어요. 땅거미가 질 무렵에도 벼락은 여전히 공중을 날고 있었지요. 첫 별이 떴을 때에도 벼락의 모습은 어디에도 보이지 않았어요. 안젤리카는 하늘 어딘가에서 녀석을 잃어버린 거라고 생각했지요 .. (21쪽)

이 아이를 보셔요. 이 아이를 바라보셔요. 이 아이를 가만히 마주하면서 마음으로 이야기를 나누어 보셔요.

내가 낳은 아이도 좋고, 이웃집 아이도 좋습니다. 우리를 둘러싼 모든 아이를 가만히 보셔요. 아이들은 어떤 넋일까요? 아이들은 가슴에 어떤 꿈을 품는가요? 아이들은 저마다 어떤 사랑을 받으면서 하루를 누리는가요? 우리 어른은 아이한테 무엇을 보여주거나 알려주거나 가르칠 적에 아름다울까요?

밥짓기와 옷짓기를 가시내한테만 맡긴다면, 사내는 무슨 일을 해야 할까 생각해 보셔요. 예나 이제나 사내는 집 안팎에서 어떤 일을 하거나 어떤 삶을 지으면서 사랑을 가꾸는지 헤아려 보셔요. 우리는 언제나 아름답거나 즐거운 하루를 누리는지, 아니면 따분해서 재미없는 틀에 박힌 하루를 겨우 붙잡는지 곰곰이 살펴요.

어른을 둘러싼 아이를 보고, 어른 마음속에서 조용히 숨죽이는 아이를 보셔요. 할머니 가슴속에도 아이가 있습니다. 할아버지 마음밭에도 아이가 있습니다. 기쁘게 뛰놀면서 사랑스레 노래하고픈 아이가 바로 우리 숨결입니다. 마음을 읽을 때에 삶을 읽고, 마음을 알 때에 삶을 압니다.

온누리에서 가장 큰 아이라는 안젤리카는 ‘몸만 큰’ 아이가 아닙니다. 몸집보다 ‘마음이 훨씬 큰’ 아이요, 사랑이 크고 꿈이 큰 아이 안젤리카입니다. 온누리 모든 아이들은 ‘몸집은 작아’도 ‘마음은 언제나 사랑스럽고 아름답게 커다란’ 숨결이요 넋입니다. 4348.2.7.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규/함께살기 . 2015 - 시골 아버지 그림책 읽기)