-

-

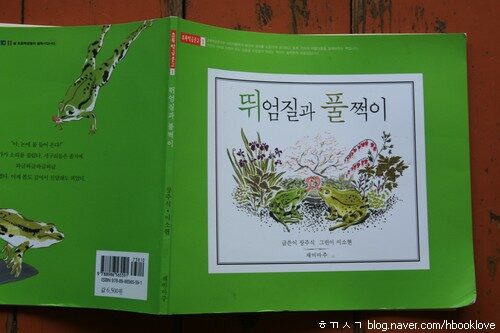

뛰엄질과 풀쩍이 ㅣ 초록학급문고 1

장주식 지음, 이소현 그림 / 재미마주 / 2008년 2월

평점 :

다 함께 즐기는 그림책 289

농약 치면서 어떤 이야기를 나눌까

― 뛰엄질과 풀쩍이

장주식 글,이소현 그림

재미마주 펴냄,2008.2.28./7000원

그제부터 밤에 다시 개구리 노랫소리가 뚝 끊어집니다. 날짜를 곰곰이 헤아립니다. 꼭 보름만인가 싶습니다. 올해 들어 칠월 둘째 주에 마을에 항공방제를 하며 농약을 뿌린 뒤부터 닷새 동안 밤개구리 노랫소리를 하나도 들을 수 없었어요. 엿새째 되니 용케 살아남았구나 싶은 개구리 몇 마리 밤노래 들려주었어요. 항공방제 끝난 지 열흘쯤 되고는 이럭저럭 밤개구리 노랫소리 살며시 되살아났어요.

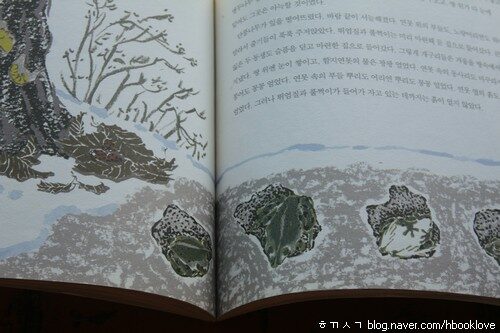

그러나 항공방제 끝나고부터 마을 할매와 할배가 농약치기에 나서며 다시 밤개구리 노랫소리 잦아듭니다. 사흘 앞서까지만 해도 조금씩 밤개구리 노랫소리 살아나는가 하고 밤에 자면서도 이 소리를 들었지만, 어제와 그제는 모든 밤소리가 죽었습니다. 개구리도 새도 아무런 밤노래를 들려주지 않아요.

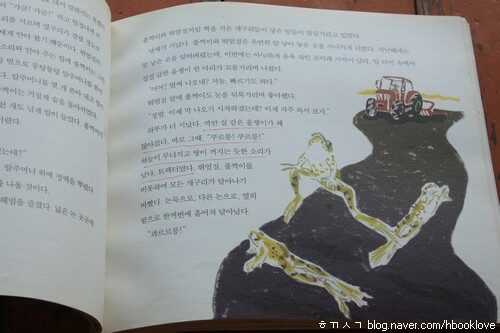

.. 하루가 더 지났다. 까만 실 같은 올챙이가 꽤 많아졌다. 바로 그때, “쿠르릉! 쿠르릉!” 하늘이 무너지고 땅이 꺼지는 듯한 소리가 났다. 트랙터였다 … 트랙터는 물 고인 논을 휘젓고 다녔다. 논 임자인 아저씨가 모를 내기 위해 흙을 평평하게 고르는 중이었다. 논 곳곳에서 일렁이고 있던 개구리알이 사방으로 흩어졌다. 운이 나쁜 알 무더기는 트랙터 갈퀴에 걸려 산산이 부서졌다. 알 무더기는 물에 휩쓸려 대부분 논둑 가장자리로 밀려났다 .. (11, 12쪽)

어제 아침에 아이들과 함께 마을빨래터에 가서 물이끼를 걷어내고는 한참 물놀이를 했습니다. 마을 어귀에 빨래터 있지만, 이제 모두들 집에서 빨래기계를 쓰지, 빨래터로 옷가지 가져와서 빨래를 하지 않습니다. 안 쓴 지 퍽 오래된 빨래터에는 물이끼가 가득 피기만 합니다. 그대로 보기에 참 뭣 하구나 싶기도 하고, 아이들은 물놀이를 무척 좋아해서 함께 솔로 복복 문지르면서 물이끼 걷고는 물장구도 치고 멱도 감습니다.

아침에 빨래터에서 물놀이를 했지만, 아이들은 성에 차지 않습니다. 낮에 자전거를 몰아 두 아이와 함께 발포 바닷가로 갑니다. 바닷가에서 놀자면서 자전거를 모는데, 이웃한 여러 마을 지나가는 길에 곳곳에서 농약 치는 모습을 봅니다. 바닷가에서 놀고 집으로 돌아오는 길에도 이곳저곳에서 농약 치는 모습을 봅니다.

벌레를 잡자면서 농약을 치고, 풀을 죽이려고 농약을 칩니다. 논둑이나 길가 가운데에는 풀약 때문에 풀이 새까맣게 타 죽은 곳이 있습니다. 그래도 몇 주 지나면, 새까맣게 풀이 타 죽은 데에서도 새로운 풀이 돋아요. 풀은 풀약 맞고 죽으면서도 씩씩하게 다시 돋습니다.

그런데, 논과 밭에 농약을 치면 논밭 생태계가 어떻게 될까요. 벌레와 풀을 잡는 동안 개구리와 뱀과 새는 어떻게 될까요. 그리고, 우리들 사람은 어떻게 될까요.

.. 아저씨는 농약을 다 치고 돌아갔다. 도망갔던 개구리들은 다시 논으로 돌아왔다. 지난번처럼 먹이들이 많이 나와서 잔치를 벌이기를 기대하면서 말이다. 그런데 이번에는 잔치를 벌일 수가 없었다. 먹이들이 보이질 않았다. 어디론가 감쪽같이 다 사라져 버렸다. 얼핏 보이는 몇몇 먹잇감들은 물 위에 그냥 떠 있었다 .. (16쪽)

마당에서 아이들과 놀면서 마을 곳곳에서 농약을 치는 소리를 듣습니다. 우리 마을뿐 아니라 이웃 여러 마을 어디에서나 농약을 치지요. 자전거를 타고 마실을 다니거나 군내버스를 타고 읍내를 오가는 길에, 참말 농약 치느라 바쁜 모습을 봅니다. 입가리개도 안 한 몸으로 농약을 치는 모습도 곧잘 봅니다.

그래요, 이렇게 어디에서나 농약을 치니까, 밤개구리 노랫소리를 못 들을밖에 없습니다. 매미 노랫소리를 드문드문 듣지만, 매미도 풀밭이나 나무 밑에서 제대로 살아나지 못해요. 아마, 유자나무나 석류나무 밑에서는 어떤 매미도 못 깨어나리라 생각해요. 능금나무와 배나무와 포도나무 밑에서도 아무런 매미가 살아남지 못할 테지요.

초피잎 먹고 초피잎에 알을 낳으며 초피나무 언저리에서 팔랑팔랑 예쁘게 날갯짓을 하는 범나비를 봅니다. 우리 집 마당에 초피나무 여러 그루 있어, 마당에 놓은 평상에 앉아서 하늘바라기를 할라치면, 또 빨래를 널거나 걷을라치면, 늘 나비춤을 봅니다.

아이들을 자전거에 태우고 면소재지 다녀오거나 다른 마을 다녀오노라면, 길바닥에 범나비 주검이라든지 모시나비 주검이라든지 잠자리 주검 잔뜩 있습니다. 자동차한테 받히고 치이고 깔리면서 죽는 나비들입니다. 바보스럽다고 해야 할는지 모르겠는데, 나비들은 날개를 쉬며 아스팔트 찻길 한쪽에 내려앉곤 해요. 그런데, 이 나비들, 또 잠자리들, 개구리들, 도룡뇽들, 뱀들……이 쉬는 찻길 한쪽은 자동차 바퀴가 닿는 데입니다. 시골사람 짐차에 깔리고, 택시와 버스에 밟히며, 시골로 놀러온 자동차에 짓눌립니다.

풀섶이나 논밭에서는 농약 때문에 시달리는 작은 목숨들이 살짝 쉬려고 찻길 한쪽에 앉았다가는 그만 밟이고 치이고 깔리고 하면서 온몸이 조각조각 찢기며 죽어요.

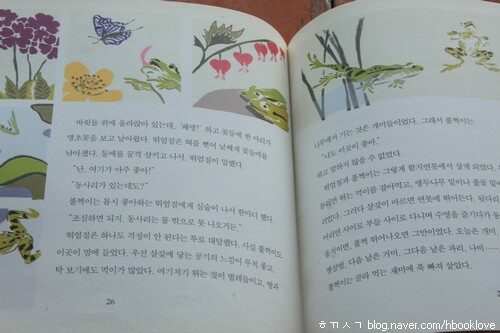

.. 뛰엄질과 풀쩍이는 살갗에 닿는 촉촉한 물기가 싱그러웠다. 그도 그럴 것이, 다정이네 집 뜰과 텃밭은 화학비료나 농약이나 그런 것들은 단 한 알, 한 모금도 뿌리지 않은 지 오 년이 넘었기 때문이다 .. (24쪽)

발포 바닷가에 놀러온 도시사람이 퍽 많습니다. 모두들 자가용을 몰아서 찾아옵니다. 도시에서 발포 바닷가까지 오가는 군내버스는 뜸한데다가, 불판이니 밥그릇이니 술이니 고기이니 잔뜩 싸서 오려면 자가용 짐칸에 실을밖에 없겠구나 싶습니다. 아이들과 바닷가에 찾아왔지만, 물결이 넘실거리며 내는 소리보다 관광객이 웃고 떠들며 술잔 기울이고 고기 굽는 소리가 훨씬 큽니다. 여름 휴가철이라 하는 때에는 바닷가에 함부로 와서는 안 되겠다고 느낍니다.

아이들이 모래밭에서 놀 적에, 아이들 곁에 쪼그리고 앉아 물결소리에 귀를 기울이려고 애씁니다. 관광객 소리에 물결소리가 자꾸 파묻히기 때문입니다. 이맘때 바닷가에서도 매미소리 한창 들을 수 있다고 여겨, 매미소리 어디에서 들리는가 하고 귀를 쫑긋쫑긋 해 보는데, 매미소리도 잘 안 들립니다.

시골로 놀러온 사람들은 매미소리를 들을까요. 물결소리는 얼마나 들을까요. 개구리소리나 풀벌레소리나 새소리는 얼마나 들을까요. 아니, 이러한 시골소리를 들으려고 시골로 놀러오는 사람은 얼마나 될까요. 도시에서는 누리지 못하는 맑은 바람이 흐르는 시골에서 술을 마시거나 담배를 태우거나 고기를 구우려고 놀러올 뿐 아닐는지요. 하루아침에 어마어마하다 싶은 쓰레기를 시골에 남기고 도시로 씽 하고 돌아가려 할 뿐 아닐는지요. 시골 바닷가에서 흥청망청 놀고 난 뒷자리를 말끔하게 스스로 치우면서 쓰레기를 되가져가는 사람은 몇쯤 될는지요.

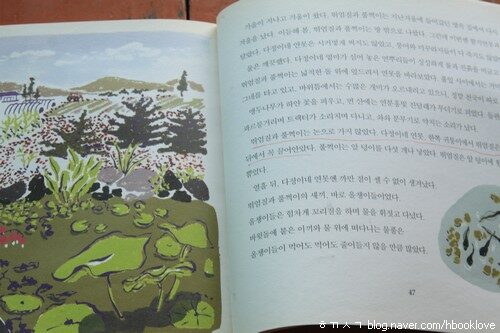

.. 앵두나무가 하얀 꽃을 피우고, 먼 산에는 연분홍빛 진달래가 무더기로 피었다. 들판에선 콰르릉거리며 트랙터가 소리치며 다니고, 솨솨 분무기로 약치는 소리가 났다. 뛰엄질과 풀쩍이는 논으로 가지 않았다. 다정이네 연못, 한쪽 귀퉁이에서 뛰엄질은 풀쩍이를 뒤에서 꼭 끌어안았다. 풀쩍이는 알 덩이를 다섯 개나 낳았다 .. (47쪽)

장주식 님 글과 이소현 님 그림이 어우러진 그림책 《뛰엄질과 풀쩍이》(재미마주,2008)를 읽습니다. 이 그림책은 장주식 님이 도시를 떠나 시골로 가서 지낸 이야기를 바탕으로 엮었다고 합니다. 장주식 님네 마당과 텃밭에 ‘농약 안 쓰며’ 누린 삶을 고스란히 녹여 이야기 한 자락으로 묶었다고 해요.

문득 생각합니다. 농약 치는 사람들이 이야기를 쓴다면, 어떤 빛과 소리와 무늬와 냄새가 감도는 이야기를 쓸 수 있을까요. 흙농사 아닌 비닐농사 짓는 사람들이 이야기를 쓴다면, 어떤 꿈과 사랑과 믿음과 생각이 자라는 이야기를 쓸 수 있을까요. 자가용으로 씽씽 달리기만 하는 사람들이 이야기를 쓴다면, 어떤 이웃과 동무와 숲과 들이 싱그러운 이야기를 쓸 수 있을까요.

논밭에 농약을 칠 적에, 시골사람 스스로 아무런 이야기를 나누지 못합니다. 농약 기운 입으로 들어갈까 싶어 아무도 입을 못 열어요. 농약 맞지 않으려고 한여름에도 두껍고 긴 옷을 입어야 해요. 농약을 치면서 일하는 시골사람한테는 농악도 없고 굿거리도 없으며 노래도 춤도 막걸리도 없습니다. 농약을 치는 사람은 스스로 가장 재미없고 가장 무서우며 가장 슬픈 하루를 누리고 맙니다.

그림책 《뛰엄질과 풀쩍이》는 정갈하면서 살갑습니다. 다만, 한 군데에서 아쉽습니다. 그림을 그린 분이 ‘초피나무(산초나무)’를 잘못 그렸어요. 43∼44쪽에서 범나비(호랑나비) 애벌레를 사마귀가 잡아먹는 대목, 이 사마귀를 직박구리가 다시 잡아먹는 대목, 두 가지 그림이 나오는데, 초피잎을 엉터리로 그렸습니다. 초피잎은 이 그림책에 나오듯 생기지 않았어요. 범나비 애벌레 잡아먹을 만한 사마귀라면 덩치가 제법 있으며, 사마귀는 초피잎보다 훨씬 큽니다. 직박구리는 멧새 가운데 덩치가 퍽 커요. 범나비 애벌레 나올 무렵이면 푸른 빛깔 초피꽃이 피니, 초피잎 사이사이 초피꽃 동글동글 맺힌 모습으로 그릴 수 있어야지 싶어요. 초롱꽃이나 붓꽃 곱게 잘 그리는 손길을 더 뻗쳐, 시골스러운 시골풀과 시골나무와 시골숨결 알뜰살뜰 그릴 수 있기를 빕니다. 그림을 그리는 분이 시골에서 살면서 시골빛 담는다면 훨씬 좋을 텐데, 사진과 자료로만 살펴서 그리는 그림 아닌, 오래오래 두고두고 시골살이 즐기면서 그림을 빚기를 바랍니다.

(최종규 . 2013 - 시골 아버지 그림책 읽기)

그러고 보니, 초피나무에는 가시가 있는데, 가시도 안 그렸구나......