-

-

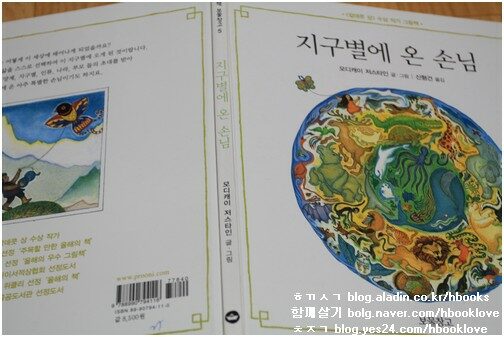

지구별에 온 손님 ㅣ 그림책 보물창고 5

모디캐이 저스타인 글 그림, 신형건 옮김 / 보물창고 / 2005년 5월

평점 :

절판

다 함께 즐기는 그림책 481

슬기롭게 생각해야 삶을 짓는다

― 지구별에 온 손님

모디캐이 저스타인 글·그림

신형건 옮김

보물창고 펴냄, 2005.5.10.

모디캐이 저스타인 님이 빚은 그림책 《지구별에 온 손님》(보물창고,2005)은 우리가 이 지구별에 어떻게 다시 태어나는가 하는 수수께끼를 넌지시 보여줍니다. 나한테 찾아온 삶을 어떻게 누릴 때에 즐거우면서, 이 삶을 마친 뒤 죽음에 이를 적에 내 ‘다음 삶’을 어떻게 그려야 다시 지구별로 돌아와서 태어날 수 있느냐 하는 대목을 보여줍니다.

사람이 죽고 나서 다시 태어나는지 안 태어나는지 궁금할 수 있고, 안 궁금할 수 있습니다. 죽고 나서 다시 안 태어난다고 여길 수 있을 테고, 죽고 난 뒤에 틀림없이 다시 태어난다고 여길 수 있습니다. 어떻게 생각하든 다 옳습니다. 다만, 삶을 누리는 동안에는 늘 삶을 생각할 수 있어야 하고, 삶을 마친 뒤에는 죽음을 어떻게 맞이하려는가 하는 대목을 생각할 수 있어야 합니다.

.. 아이는 밤마다 하늘을 쳐다보곤 했어요. 밤하늘엔 별들이 반짝이고 어디론가 은하수가 흘렀어요. “저 너머엔 무언가 다른 세상이 있을 거야. 언젠가 꼭 한번 가 봐야지.” 아이는 혼잣말로 중얼거리곤 했어요 .. (4쪽)

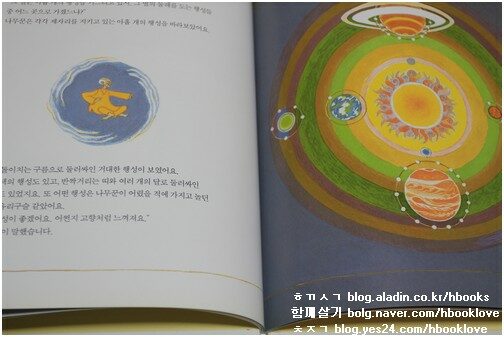

그림책 《지구별에 온 손님》에 나오는 나무꾼은 ‘나무꾼으로 살면서 키운 꿈’이 있습니다. 아마 이 나무꾼은 이 꿈을 이루려고 ‘다시 태어났’을 텐데, 스스로 꿈으로 나아가지 못한 채, 그저 ‘일만 하느’라 바쁘게 하루하루 보내다가 죽음으로 들어섭니다. 그러니까, 어떤 꿈을 이루려고 다시 태어났지만, 막상 다시 태어났어도 스스로 꿈을 이루지 못해요. 이리하여, 죽은 뒤 찾아온 새로운 누리에서 처음부터 모든 것을 살펴서 고릅니다. 어느 별누리로 갈는지, 별누리 가운데 어느 별에 깃들는지, 별에서 어떤 목숨으로 깃들는지, 별에서 어떤 목숨으로 깃들되 어느 터전에서 어느 어버이를 만나려는지, 어느 어버이를 만나서 어떤 삶을 누리려 하는지, 하나하나 낱낱이 새로 살펴서 고릅니다.

이 그림책에서는 ‘죽고 난 뒤에 다시 고르는 자리’가 있다고 나오지만, 죽기 앞서 이 모든 ‘다음 삶 이야기’를 스스로 생각하지 않는다면, 죽고 난 뒤에는 그저 텅 빈 곳을 떠도는 넋이 되리라 느낍니다. 스스로 생각하지 않는데, 어떤 삶이 있겠습니까. 그러니까, 스스로 생각하면서 가꾸는 삶이 아니라면 ‘살아서 움직일’ 때에도 내 꿈과 뜻을 이루지 못하는 쳇바퀴입니다. 삶을 마감하고 죽음으로 나아갈 적에도 아주 마땅히 ‘살아서 움직일’ 때 모습 그대로 갑니다. 여느 때에 생각이 없이 지냈으면, 죽은 뒤에도 생각이 없겠지요. 죽은 뒤에도 생각이 없으면, 이러한 사람은 아무것도 될 수 없습니다.

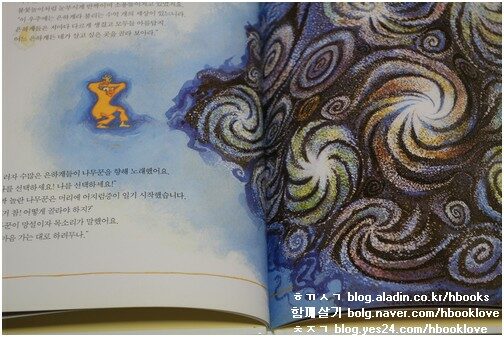

.. 나무꾼의 눈앞에 우주 전체가 펼쳐져 있었어요. 우주는 새해 전날의 불꽃놀이처럼 눈부시게 반짝이며 소용돌이치고 있었지요. “이 우주에는 은하계라 불리는 수억 개의 세상이 있느니라. 은하계들은 저마다 다르게 생겼고 모두들 아름답지. 어느 은하계든 네가 살고 싶은 곳을 골라 보아라.” .. (10쪽)

그림책을 곰곰이 읽으면, 나무꾼으로 늙다가 죽은 사람은 늙으면서, 또 죽으면서, 이 삶에서 미처 이루지 못한 꿈을 돌아보았습니다. 스스로 돌아보았지요. 이러고 나서 죽었어요. 그러니까, 그림책에 나오는 나무꾼 할배는 죽음을 앞두고 ‘다음 삶’을 그린 셈입니다.

그러면, 우리는 나 스스로 돌아볼 노릇이에요. 오늘 이곳에서 살며 우리는 무엇을 그릴까요? 오늘 이곳에서 우리는 어떤 삶을 지으려 하나요? ‘다음 삶’은커녕 ‘오늘 이곳 삶’조차 하나도 안 그리면서 아침을 열지는 않나요? 오늘 하루도 늘 똑같이 쳇바퀴를 돌아야 하는 수많은 일을 해야 한다는 따분함과 고단함과 힘겨움만 잔뜩 끌어들이지는 않나요?

나 스스로 아침부터 고단하거나 따분하거나 힘겹다고 생각하니, 참말 이 생각 그대로 아침부터 저녁까지 고단하거나 따분하거나 힘겨운 쳇바퀴를 돌아야 하지 않나요?

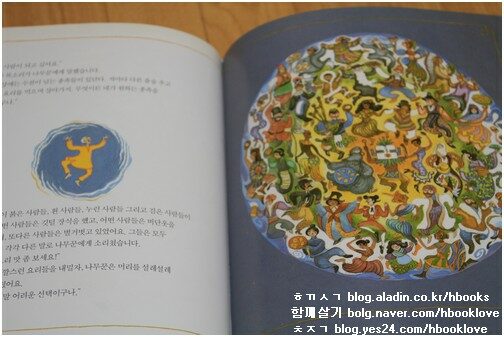

.. “나처럼 되세요! 그럼, 얼마나 신나겠어요! 얼마나 아름답겠어요!” 생물들이 나무꾼을 향해 소리쳤어요 .. (16쪽)

생각이 삶을 바꿉니다. 기쁘게 스스로 짓는 생각이 내 삶을 스스로 기쁘게 바꿉니다. 남이 바꾸어 주는 내 삶이 아닙니다. 나 스스로 바꾸는 내 삶입니다. 남한테 기댄들 남은 나한테 아무것도 도와줄 수 없습니다. 생각해 보셔요. 내가 먹을 밥을 남이 먹어 준들, 내 배가 부를 수 없습니다. 내가 읽을 책이 남이 읽어 준들, 내 마음이 넉넉할 수 없습니다.

내 밥은 내가 손수 지어서 내가 수저를 들어서 먹어야 합니다. 내 책은 내가 손수 골라서 내가 신나게 읽어야 합니다.

내 삶은 내가 지어야 합니다. 하늘에서 돈다발이 툭 하고 떨어져야 내 삶이 달라지지 않습니다. 내 삶을 바꾸려 하는 마음을 생각으로 키워야 비로소 내 삶을 바꿉니다. 스스로 아무것도 하지 않으니 스스로 쳇바퀴를 돌고, 스스로 모든 것을 하겠노라 생각을 키우기에 스스로 모든 것을 할 수 있습니다.

.. “얘야, 이리 오렴! 어서 우리 아이가 되렴!” 그때 나무꾼은 자신의 마음을 울리는 한 아버지의 미소를 보았습니다. 그리고 자신의 마음을 편안하고 따뜻하게 어루만지는 한 어머니의 미소도 보았습니다. “바로 저분들이 나의 부모님이 되었으면 좋겠어요.” .. (22쪽)

슬기롭게 생각해야 삶을 짓습니다. 생각을 해야 삶을 짓지는 않습니다. 아니, 생각만 해서는 삶을 짓지 못합니다. 바보스레 생각하거나 멍청하게 생각할 때에는 삶을 바보스럽거나 멍청하게 지어요. 그러니, 생각을 하더라도 슬기롭게 생각해야 합니다.

아름다움을 생각하고 사랑스러움을 생각할 노릇입니다. 내가 누를 아름다움을 가만히 생각하면서, 내가 나아갈 사랑스러움을 생각해야 합니다. 이때에 바로 내 앞길이 환하게 열립니다. 내가 여는 내 앞길이지요.

그림책 《지구별에 온 손님》은 우리 모두가 저마다 ‘지구별 손님’인 대목을 밝힙니다. 맞아요. 우리는 지구별에 온 손님입니다. 우리는 모두 다 다른 별에서 지구별로 온 손님입니다. 이 지구별에서 사랑과 평화와 꿈을 이루려고 모인 손님입니다. 그래서, 다 다른 나라와 겨레를 이루고, 다 다른 삶을 지으면서, 다 다른 사랑을 노래하지요. 서로 어깨동무를 하면서. 4348.2.23.달.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규/함께살기 . 2015 - 시골 아버지 그림책 읽기)