몇 억이라 하는 돈

[‘사진책 도서관’ 함께살기] 도서관일기 2012.4.12.

국회의원 선거는 끝나고, 붙은 사람과 떨어진 사람이 갈린다. 다른 곳은 어떠한지 나로서는 모르고, 우리 식구 살아가는 전남 고흥을 돌이키면, 이 작은 시골마을에 국회의원 되겠다고 나선 후보자는 자그마치 여섯이다. 게다가 예비후보자로 나와 애쓰던 이들이 꽤 많았다. 국회의원 후보자로 나오더라도 십 억이니 이십 억이니를 가볍게 써야 한다는데, 예비후보자로 나오더라도 몇 억쯤 되는 돈을 가벼이 쓸밖에 없으리라. 모두 해서 열 사람쯤 친다면, 이들이 선거철에 쓴 돈이란 수십 억, 또는 백 억까지 될 수 있다. 서울이나 부산 같은 큰도시 아닌 전남 고흥이라는 자그마한 시골에서.

이들은 왜 국회의원이 되려고 할까. 국회의원이 되어야만 나라를 아름답게 바꾸거나 고칠 수 있을까. 국회의원이 되지 않고서는 나라를 아름답게 바꾸거나 고칠 수 없을까. 금배지를 안 달고 시골마을 흙일꾼으로 살아가며 이 나라를 아름답게 바꾸거나 고칠 길을 보여주거나 함께할 수 없을까.

몇 억이라 하는 돈이라면 시골 논밭을 꽤 넓게 장만할 수 있다. 얕은 멧자락 하나쯤 장만할 수 있으리라. 그러면 이 논밭이나 멧자락을 아주 예쁘게 돌보면 된다. 풀약이나 비료를 먹이지 않고 아주 깨끗하게 땀방울만 쏟고 똥오줌 거름을 내면서 흙을 살찌우고 멧자락을 보듬으면 된다. 시골 흙일꾼은 법을 만들지 못하지만, 법이 없어도 즐겁고 착하게 살아간다. 시골 흙일꾼은 신문이나 방송에 날 일이 없다지만, 도시나 시골 어디에서나 좋은 숨결 마시고 좋은 밥 먹을 수 있도록 사랑을 나누어 준다. 시골 흙일꾼은 역사책에 이름이 안 남을 테지만, 지구별 뭇사람한테 예쁜 사랑씨앗을 남길 수 있다.

선거철마다 지역구에서 예닐곱 사람쯤 몇 억을 들여 논밭이랑 멧자락을 장만해 예쁘게 일구는 삶을 헤아린다면, 전국을 통틀어 천 사람은 넘을 테고, 열 해쯤 지나면 만 사람이 넘을 테며, 백 해쯤 지나면 백만 사람이 훌쩍 넘겠지. 이동안 꽤 많은 사람들이 정치판 아닌 흙땅 품에 안기며 좋은 사랑을 일굴 수 있겠지.

..

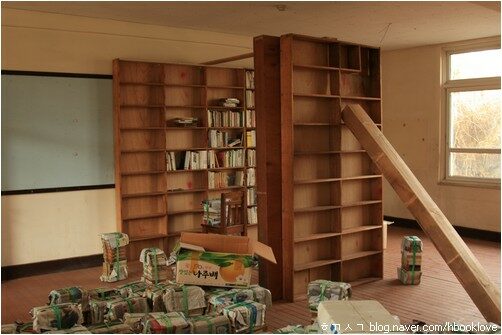

우리 식구한테 몇 억이라 하는 돈이 들어오기를 꿈꾼다. 내가 쓴 책이 여러모로 잘 읽히며 글삯을 벌 수 있기를 꿈꾼다. 시골마을 우리 도서관 터를 기쁘게 장만해서 이곳 운동장은 숲으로 돌보고, 낡은 건물은 손질해서 책터로 살찌우며, 텅 빈 관사는 살림집으로 북돋우면 오래오래 이 시골마을 예쁜 사랑 감도는 보금자리로 일굴 만하리라 생각한다.

나는 국회의원 선거에 뛰어들려는 사람들한테도 바란다. 부디 국회의원 같은 자리를 꾀하지 말고, 그 돈과 품과 넋으로 이 좋은 시골마을에서 스스로 좋은 흙일꾼 삶을 일구어 이녁 아이들한테 좋은 흙일꾼 사랑을 물려줄 수 있기를 바란다. 기름지게 일군 논밭을 아이들한테 물려준다면, 이보다 더 멋진 선물이 어디 있을까.