-

-

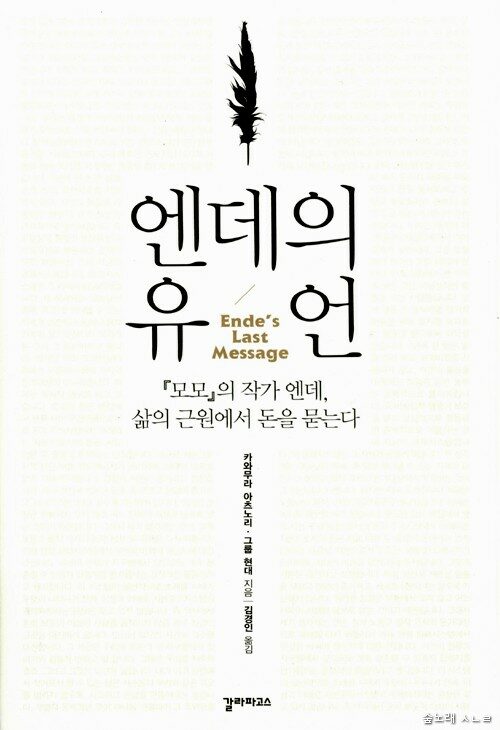

엔데의 유언 - <모모>의 작가 엔데, 삶의 근원에서 돈을 묻는다

카와무라 아츠노리 외 지음, 김경인 옮김 / 갈라파고스 / 2013년 5월

평점 :

품절

인문책시렁 36

《엔데의 유언》

카와무라 아츠노리·그룹 현대

김경인 옮김

갈라파고스

2013.5.22.

그(엔데)는 국제사회에 공헌하는 것은 돈을 흩뿌리는 것이 아니라 세계의 존경을 불러일으킬 만한 지적 사업을 실현하는 것이라 했다. (29쪽)

마르크스의 최대 실수는 자본주의를 바꾸려 하지 않았다는 겁니다. (47쪽)

게젤은 토지를 공유화한 후 토지용익권의 대가인 지대를 사회생활의 기본을 받쳐주는 어머니와 아이들에게 연금을 지급하는 데 쓰거나 여성의 가사노동에 보수를 주는 원천으로 쓰려 했다. (152쪽)

채무경제는 기업에 항상 무리한 성장을 강요한다. 그러면 어딘가에서 희생자가 나올 것이고, 환경과 인간이 바로 그 희생자가 된다. (174쪽)

돈의 상식을 의심해 보는 것에서부터 시작해 지역통화를 만들어 가는 구조를 추진해 간다면 우리의 경제와 사회 그리고 자연에 대한 새로운 가치관이 생겨날 것이다. (273쪽)

저 스스로 문득문득 놀라는데, 어느 때에는 기꺼이 나서서 일을 하지만 돈을 받을 생각을 하지 않습니다. 어느 때에는 일삯을 넉넉히 챙겨 준다고 하더라도 썩 내키지 않아서 안 하고 싶다고 느낍니다. 돈을 아랑곳하지 않으면서 일을 하거나 도우려고 할 때가 있고, 돈을 많이 준다고 하더라도 손사래칠 때가 있어요.

살림돈이 바닥이 나서 돈을 빌려야 한 적이 제법 있습니다. 이때에 아무 말 없이 돈을 빌려줄 뿐 아니라, 제가 바라는 크기보다 더 얹어서 빌려주는 이웃님이 있어요. 이와 달리 돈을 빌려주지 않는 이웃님도 있지요. 빌려주는 이웃님이라서 더 좋거나 훌륭하지 않습니다. 안 빌려주는 이웃님이라서 나쁘거나 안 훌륭하지 않습니다. 저마다 삶과 살림이 다르기에 그때그때 다를 뿐이라고 느낍니다.

《엔데의 유언》(카와무라 아츠노리·그룹 현대/김경인 옮김, 갈라파고스, 2013)은 오늘날 이 별에서 돈이란 무엇인가를 살피면서, 돈에 얽매인 삶하고 돈에서 홀가분한 삶은 또 무엇인가를 짚으려고 하는 책입니다. ‘돈이 모두’가 아니라 ‘삶이 모두’요, ‘돈이 먼저’가 아니라 ‘사람이 먼저’라고 하는 길을 밝히려고 미하엘 엔데 문학을 바탕으로 여러 나라 여러 마을을 두루 찾아다니면서 ‘삶을 짓는 돈’하고 ‘삶을 가꾸는 마음으로 나누는 돈’을 이야기해요.

경제 정책을 펴기에 경제가 살아날 수 있지만, 경제라는 틀에 매이기에 경제마저 놓치거나 흔들릴 수 있습니다. 교육 정책을 펴기에 교육이 살아날 수 있지만, 교육이라는 굴레에 갇히기에 교육마저 잊거나 잃을 수 있어요. 경제라는 이름으로 사람을 뒷전으로 밀어놓는다면, 교육이라는 이름으로 아이들한테 자유나 민주나 평화나 평등은 뒷켠으로 접어놓는다면, 경제도 교육도 참뜻을 잃겠지요.

우리가 살아가면서 돈이 있으면 더 좋을 수 있고, 돈을 넉넉히 쓰거나 나누는 길도 얼마든지 좋을 수 있어요. 그러나 돈‘을’ 찾거나 나누는지, 돈‘만’ 찾거나 나누는지 따질 줄 알아야지 싶습니다. 사람이 쓰는 돈이고, 사람이 짓는 돈이에요. 사람이 슬기롭고 사랑스러운 사람으로 가는 길에 있는 돈이고요. ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규)