-

-

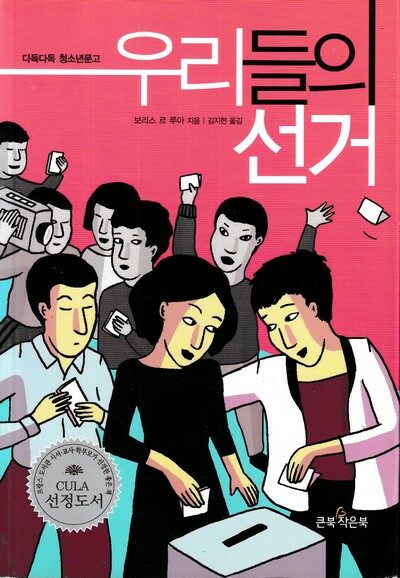

우리들의 선거 ㅣ 다독다독 청소년문고

보리스 르 루아 지음, 엘렌 조르주 그림, 김지현 옮김 / 큰북작은북 / 2017년 3월

평점 :

절판

숲노래 푸른책 / 숲노래 청소년책 2024.12.17.

푸른책시렁 177

《우리들의 선거》

보리스 르 루아 글

엘렌 조르주 그림

김지현 옮김

큰북작은북

2012.3.21.

이끌어 가는 사람을 잘 뽑아야 한다고 여기는데, 누가 앞장서기에 함께 나아가지 않습니다. 누가 앞에 있어서 어느 길을 가지 않아요. 우리는 저마다 다르게 이곳에서 서서 다 다르게 다다르려는 길입니다.

이끌어 가는 몫으로 누구를 뽑기에 끝나지 않아요. 이끎이는 그저 이끌 길을 먼저 살필 뿐입니다. 무턱대고 이리로 밀거나 저리로 당겨야 하는 이끎이가 아닙니다. 이 길은 왜 갈 만하고, 저 길은 왜 안 갈 만한지, 낱낱이 짚고 알려줄 몫인 이끎이입니다.

2024년 12월에 우리나라 이끎이라 할 우두머리를 끌어내렸습니다. 끌려내린 이끎이요 우두머리는 사람들이 모조리 못마땅합니다. 그이가 보기에 나라 여러 곳이 곪거나 썩거나 비틀렸다고 할 만합니다. 우리는 잘 모르더라도 그이가 잘 알아볼 길이 틀림없이 있어요. 다만, 이끎이는 혼자 멋대로 달려가는 자리가 아니에요. 아무리 자그마한 일을 꾀하든, 모조리 사람들한테 먼저 차분히 들려주고 밝히고 알린 다음에 귀를 기울일 자리입니다.

먼저 이모저모 해보라고 일삯을 넉넉히 챙기지요. 먼저 두루 고루 여러 가지를 알아보라면서 여러모로 힘도 챙깁니다. 그런데 끌려내린 그이는 돈과 이름과 힘을 마치 혼자 쥐고서 휘저어도 되는 듯 굴었어요. 우두머리(대통령)란, 일꾼이자 심부름꾼이고 머슴이어야 할 노릇인데, 이 대목을 잊어요. 우두머리 한 사람뿐 아니라 숱한 벼슬아치도 그들이 일꾼이요 심부름꾼이며 머슴인 줄 까맣게 잊습니다.

《우리들의 선거》는 프랑스 어느 배움터에서 벌어진 일을 차근차근 들려줍니다. “누구를 뽑느냐”는 하나도 안 대수롭다는 대목을 잘 풀어냅니다. 왜냐하면, 누구를 뽑든 “뽑힌 사람”은 고루 살펴서 두루 일할 몫이에요. 일꾼을 뽑은 사람은 일꾼이 제대로 일하도록 옆에서 지켜보고 도울 몫입니다. 일만 맡기고서 팔짱을 끼거나 딴청을 하면, 이때부터 일꾼이 막나가게 마련입니다.

함께 일하는 사이란, 함께 이야기를 한참 하고 나서, 한 사람이 나서서 이야기를 추스른다는 뜻입니다. 한 사람 목소리만 낸다는 뜻이 아닙니다. 아프거나 괴롭거나 힘들 사람이 없도록, 모두 돌아보고서 일을 할 적에 비로소 일꾼입니다. 이리하여 우리는 우리 민낯과 속낯을 다 살펴야 합니다. “누구를 뽑느냐”에 지나치게 얽매인 나머지 “스스로 하고 함께 나누며 서로 도와가는 길”을 잊지는 않는가요? 설마 “바보는 투표할 권리가 없다”는, 그야말로 바보스런 마음에 사로잡히지는 않나요?

ㅅㄴㄹ

“저런 바보도 투표할 권리가 있나요?” “당연히 있지. 아나르, 친구한테 그런 말 하면 못써. 자, 계속 설명할 테니 잘 들어라.” (61쪽)

“고마워! 하지만 이제부터는 우리 반을 대표할 사람으로서 친구들한테 도움이 되는 일이 무엇인지 그것만 생각하면 좋겠어.” (72쪽)

“그게 뭐가 중요하니?” “그러지 마. 진짜 중요한 문제야! 아무 생각 없이 반장이 되는 건 어쩌면 일종의 사기일지도 몰라. 진짜가 아니라고.” (98쪽)

탁자 위에 놓인 단단한 음식 상자를 보자 입맛이 싹 가셨다. 우리에게 필요한 열랑과 영양소를 고려하여 만들었을 테지만, 오늘 내가 먹고 싶은 음식이 무엇인지는 누구도 생각하지 않았을 것이다. (107쪽)

내 입속에서 계속 이런 말이 맴돌았다. ‘어른들은 이제 상상의 독재를 끝내야 해요! 어른들의 상상은 병들었어요. 너무 틀에 박혔다고요. 이제 우리들의 상상에 맡길 때예요.’ (134쪽)

#Quand J'etais Petit Je Voterai (2007년)

+

《우리들의 선거》(보리스 르 루아/김지현 옮김, 큰북작은북, 2012)

몇 가지 특별 대우를 해주겠다고

→ 몇 가지 더 봐주겠다고

→ 몇 가지 더 누릴 수 있따고

18쪽

다른 나라에서 이민을 왔기 때문이다

→ 다른 나라에서 왔기 때문이다

→ 다른 나라에서 건너왔기 때문이다

22쪽

다음주 이 시간에 투표로 결정한다

→ 이레 뒤 이맘때 뽑기로 한다

→ 이레 뒤에 가리기로 한다

24쪽

나는 륀느의 부탁이라면 무엇이든 다 들어주고 싶다

→ 나는 륀느가 말하면 무엇이든 들어주고 싶다

→ 나는 륀느가 바라면 다 들어주고 싶다

32쪽

아이들을 향해 거침없이 하얀 분무를 뿜어냈다

→ 아이들한테 거침없이 하얗게 물을 뿜어냈다

→ 아이들한테 거침없이 하얗게 뿜어냈다

41쪽

싸워서 이기는 법이 아니라 바로 페어플레이 정신인데 말이야

→ 싸워서 이기기가 아니라 바로 착한 마음인데 말이야

→ 싸워서 이기기가 아니라 바른길인데 말이야

42쪽

마침내 결전의 순간이 왔다

→ 마침내 맞서는 날이다

→ 마침내 붙는 때이다

→ 마침내 겨룬다

56쪽

더 좋은 학교로 만들고 싶을 뿐입니다

→ 더 나은 배움터로 일구고 싶습니다

→ 즐거운 배움터로 가꾸고 싶습니다

81쪽

일사불란하게 움직이는 아이들

→ 척척 움직이는 아이들

→ 살뜰히 움직이는 아이들

→ 반듯하게 움직이는 아이들

106쪽

셀프서비스 줄에 끼어 서게 되었고, 순식간에 배식이 끝났다

→ 혼줄에 끼었고, 어느새 밥을 다 나눴다

→ 스스로줄에 서고, 어느새 나눔밥이 끝난다

106쪽

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove