숲노래 책숲마실. 아이랑 놀려고 어버이가 된다

― 수원 〈마그앤그래〉

경기 수원시 권선구 동수원로177번길 90 104호

https://blog.naver.com/sogano

https://www.instagram.com/magandgra

서울에 가는 길에 살짝 내려 보자고 생각합니다. 내처 서울까지 달리며 책읽기하고 글쓰기를 누릴 수 있지만, 모처럼 서울길을 가는 만큼 다른 고장 나들이까지 살풋 누려도 즐겁습니다. 길그림을 펴놓고 어느 고장에서 내릴까 하고 어림하다가 수원을 찍습니다. 수원에서 아직 찾아가지 못한 마을책집을 헤아리다가 〈마그앤그래〉를 콕 찍습니다. 저녁 일곱 시까지 서울로 들어가면 되니, 수원역에서 내려 책집까지 걸어가자면 한 시간 남짓 책을 볼 수 있으려나 싶습니다.

애써 걸음하는데 고작 한 시간 남짓이라니 싶으나, 어쩌면 올 한 해에 꼭 한 걸음만 할 수 있는지 모르니, 이 한 해 한 걸음에 한 시간이라도 대단히 고마운 한때이리라 하고 마음을 고칩니다. 이제부터 동시쓰기입니다. 수원역에 닿아 걸어가서 만날 이쁜 책집을 마음에 그리면서 그곳 책집지기한테 드릴 동시를 기차에서 새로 씁니다.

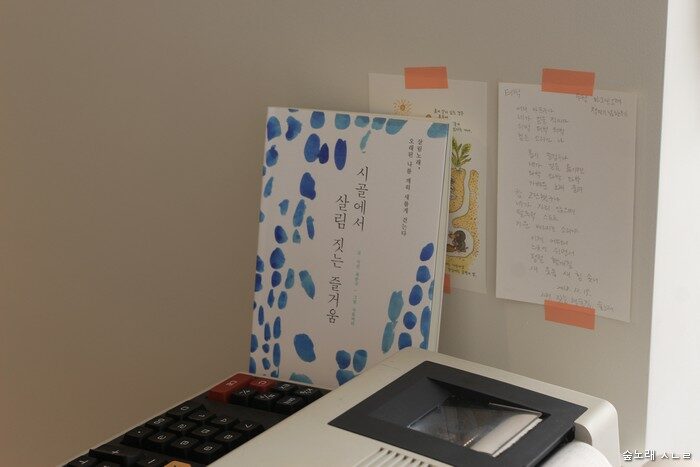

눈을 감습니다. 오늘 처음 만날 책집에 어떤 책이 있을는지 모릅니다. 책집지기 목소리도 모르고, 책집에 스미는 햇살이 어떠할는지도 모릅니다. 하나도 모르지만, 마음으로 문득 와닿는 소리가 있습니다. 이 소리를 손끝으로 옮겨 연필을 놀리니 어느덧 열여섯 줄짜리 새로운 동시 하나가 태어납니다. 동시 수첩에 먼저 잰글씨로 적은 뒤, 흰종이에 찬찬히 정갈글씨로 옮깁니다.

수원역부터 걸어가도 될 만하지 싶은 길이라 여겼는데, 막상 걸어서 〈마그앤그래〉로 찾아가니 그다지 걸을 만하지는 않습니다. 아차 했지요. 여기는 시골이 아닌 도시인걸! 자동차가 끊임없이 달리는 널따란 찻길 옆인걸! 길그림만 펴놓고 보면 이곳에서 저곳으로 얼마쯤 되나 하는 생각만 할 뿐, 정작 좁다란 거님길을 지나는 동안 자동차가 얼마나 씽씽거리는가를 생각하지 않기 일쑤입니다. 다음에는 수원역부터 그냥 택시로 달려오자고 생각합니다.

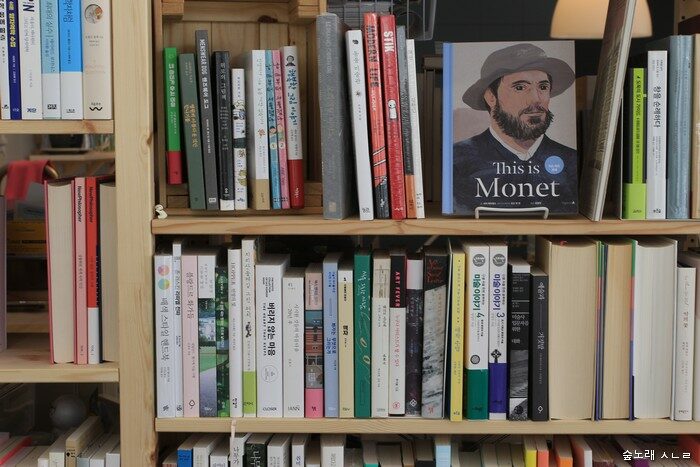

책집에 닿아 끌짐이며 등짐을 내려놓습니다. 먼저 바깥에서 햇볕을 쬐면서 이곳이 얼마나 볕바른가를 느낍니다. 안으로 들어갑니다. 한켠에 짐꾸러미를 몰아놓고서 슬금슬금 골마루를 걷습니다. 오늘 한 시간을 한 해로 여기며 누리기로 합니다. 《까마귀책》(마츠바라 하지메/김봄 옮김, ㅁㅅㄴ, 2018)이 재미나 보입니다. 이런 책을 쓴 분도 재미나고, 이런 책을 펴낸 곳도, 이런 책을 알아보면서 갖추는 책집지기도 재미납니다.

《북한 여행 회화》(김준연·채유담, 온다프레스, 2019)를 집습니다. 첫머리는 톡톡 튀는구나 싶었는데, 뒤로 갈수록 이야기가 좀 느슨해지면서 샛길로 자꾸 빠집니다. 글쓴이 다른 이야기는 좀 접어두고서 ‘북녘말’ 이야기에 더 마음을 쏟으면 이 책이 더 돋보였을 텐데 싶습니다.

《세상에 둘도 없는 반짝이 신발》(제인 고드윈 글·안나 워커 그림/신수진 옮김, 모래알, 2018)을 살핍니다. 우리 집 큰아이 여덟아홉 살 무렵 모습이 환하게 드러납니다. 그러나 우리 집 큰아이는 열한 살 무렵부터 ‘반짝이 신’을 더 찾지 않아요. 요새는 ‘새까만 신’만 뀁니다. ‘반짝이 신’도 한때이려나 싶다 보니, 아이들이 이 그림책을 재미나게 읽으려나 궁금하기도 합니다.

《엄마도 행복한 놀이터》(이소영·이유진, 오마이북, 2017)는 바로 〈마그앤그래〉 책집지기님이 손수 쓴 책이더군요. 미처 몰랐습니다. 책집지기님이 밝히지 않으셨으면 모르는 채 지나갔겠네 싶었어요. 놀이 이야기를, 놀이터 이야기를, 같이 놀고 웃고 뛰면서 즐기는 삶 이야기를 다룬 책이 싱그럽습니다. 어른이 된 몸으로 사랑하는 짝꿍하고 아이를 낳아 ‘어버이’란 이름을 새로 얻는 까닭이라면, 자칫 잊거나 잃을 수 있는 놀이를 아이하고 새롭게 누리려는 뜻도 있으리라고 생각합니다.

책마실을 마치고 서울로 일하러 갈 때입니다. 마침 오늘 이곳에서 얼추 스무 해 만에 이웃님을 만났습니다. 이웃님은 서울로 자가용을 몰고 가신답니다. 서울로 가시는 길에 제가 가야 할 곳하고 가까운 자리를 스쳐 지나간다고 하셔서, 얼결에 자가용을 얻어탑니다.

어느 책을 만날는지 모르던 마실길이었지만, 새로운 책을 만났습니다. 누구를 만날는지 생각도 안 하던 책마실이었는데, 오랜 이웃님을 스쳤습니다. 새로 만나고 새삼스레 스친 살림결이 반짝반짝합니다. ㅅㄴㄹ