서울 장승배기 책집 할아버지는

오늘도 잘 계실까?

어느새 닫았을까?

시골에서 살다 보니

그저 궁금하기만 하다.

다음에 서울에 갈 적에

꼭 찾아가자고 생각한다.

+

숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

푸른책 세 가지 (2021.11.5.)

― 서울 장승배기 〈문화서점〉

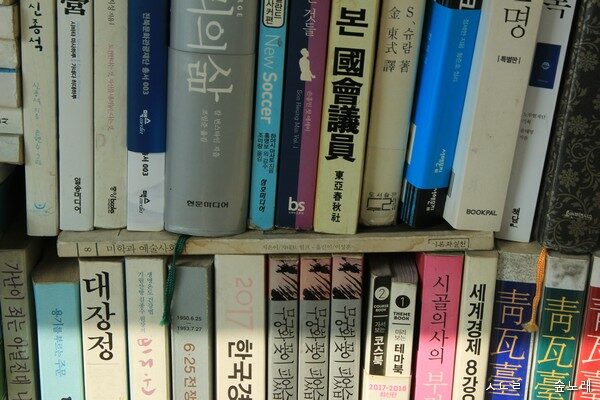

환하게 퍼지는 햇빛을 느끼면서 걷습니다. ‘당곡역’ 둘레 〈책이당〉에서 상도3동을 가로질러서 ‘장승배기역’까지 갑니다. 그리 멀잖으니 걷지만, 이쯤만 해도 다들 버스를 타는 듯싶습니다. 장승배기역 넷째 나들목 옆에는 오랜 헌책집 〈문화서점〉이 있습니다. 서울에서 지내던 1995∼2003년에는 이곳이며 〈책방 진호〉하고 〈대방 헌책방〉에 〈뿌리서점〉까지 나란히 곧잘 드나들었으나, 시골로 터전을 옮긴 뒤로는 좀처럼 찾아오지 못 했습니다.

오랜 마을책집 앞에 서서 햇볕을 쬡니다. 어느새 할배가 된 〈문화서점〉 지기님은 드문드문 찾는 책손을 반가이 맞이합니다. 이곳을 처음 찾아온 1994년에도 쪽책집이었고, 오늘도 쪽책집입니다. 요즈음 새로 태어나는 여러 마을책집 가운데 이곳보다 작은 쪽책집은 아직 못 봤습니다.

쪽책집인 “장승배기 문화서점”이라서, 손님이 책을 보려고 들어오면, 책집지기는 밖으로 나옵니다. 한 사람이 책을 보는데 다른 손님이 찾아오면, 먼저 온 책손은 밖으로 나와서 서성입니다. 먼저 와서 살핀 책을 읽으면서 기다리지요. 이러다가 나중 책손이 안에서 나오면, 먼저 온 책손은 다시 들어가서 둘러보고, 이렇게 서로 갈마들면서 띄엄띄엄 슬렁슬렁 천천히 책빛을 누리는 얼거리입니다.

요사이는 거의 사라졌으나, 1995년 언저리나 2005년까지도 ‘쪽헌책집’이 나라 곳곳에 꽤 있었습니다. 말 그대로 손바닥만 한 작은책집인데, 책을 더 많이 못 갖다 놓을 뿐 아니라, 이미 있는 책도 몇 겹으로 쌓지만, 쪽책집에는 알게 모르게 곳곳에 숨은 책이 있어요.

엊그제 누가 “푸름이가 읽을 책을 골라 줄 수 있을까요?” 하고 물으셔서 꼭 세 가지를 알려주었습니다. 《아나스타시아 1∼10》(블라지미르 메그레)하고 《영리한 공주》(다이애나 콜즈)하고 《우리 마을 이야기》(오제 아키라)입니다. 셋은 결과 줄거리가 다르되 바탕은 모두 사랑입니다. 사랑으로 보금자리와 마을과 이 별을 짓는 길을 저마다 다르게 들려줍니다.

살림하면서 쓰면 살림돈입니다. 살며 나누면 삶돈입니다. 사랑으로 일하고 펴면 사랑돈입니다. 혼자 쥐면 살림도 삶도 사랑도 아닙니다. 돌고돌아야 돈이라고 하는 뜻을 생각할 일입니다. 살림을 짓고 삶을 나누며 사랑을 심는 마음으로 어깨동무하면서 두레를 이루기에 ‘돈다운 돈’이에요. 쪽책집에 “돈을 버는 책”은 없되, “삶을 읽는 책”은 있습니다. 작은책집에 “잘팔리는 책”은 없으나, “곁에 놓을 책”은 있습니다. 마을책집으로 걸어가는 마실길을 누립니다.

ㅅㄴㄹ

《將棋妙手풀이》(七段 이정석, 일신서적, 1975.7.15.)

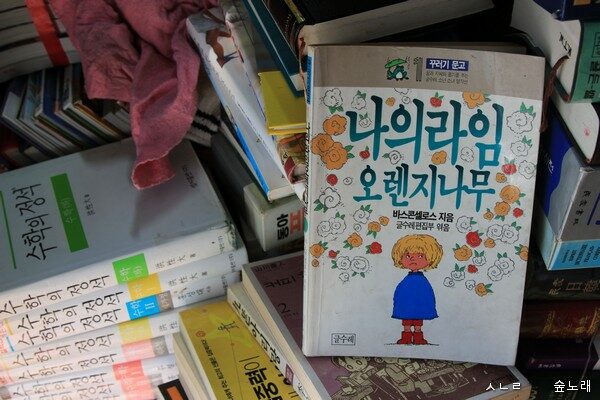

《나의 라임 오렌지나무》(바스콘셀로스/편집부 엮음, 글수레, 1988.4.30.)

《동·서문명과 자연과학》(김필년, 까치,1992.9.1.)

《중국 고적 발굴기》(陳舜臣/이용찬 옮김, 대원사, 1988.12.17.)

《중국 전통문화와 과학》(김영식 엮음, 창작사, 1986.8.25.)

《노동의 의미》(淸水正德/편집부 옮김, 한마당, 1983.10.10.첫/1988.4.1.중판)

《진정한 노동조합운동》(에일러/일꾼 자료실 옮김, 만민사, 1989.6.10.)

《농민층분해와 농민운동》(서울대 사회학과 사회발전연구회, 미래사, 1988.1.15.)

《노동자와 통일》(편집부 엮음, 나라사랑, 1988.9.25.)

《열린 글 15 그람시의 마르크스주의와 헤게모니론》(권유철 엮음, 한울, 1984.10.15.)

《人間理解 第1輯》(김인자 외, 서강대학교생활상담실, 1979.6.8.)

《遺言詩》(비용/송면 옮김, 문학과지성사, 1980.12.25.)

《카뮈를 추억하며》(장 그르니에/이규현 옮김, 민음사, 1997.8.30.첫/2014.6.18.9벌)

《現代韓國新作全集 5 長詩·詩劇·敍事詩》(김종문·홍윤숙·신동엽, 을유문화사, 1967.12.25.첫/1971 .5.25.재판)

- 경성 중·고등학교 도서관

- 신동엽 〈금강〉

《이민별곡》(해동, 한강,2010.11.18.)

《얼굴 찌푸리지 말아요》(최성혁, 이웃, 1991.9.10.)

《구로아리랑》(이문열, 문학과지성사, 1987.12.1.첫/1993.1.25.18벌)

《韓國人의 價値觀 硏究》(김태길, 문음사, 1982.7.15.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove