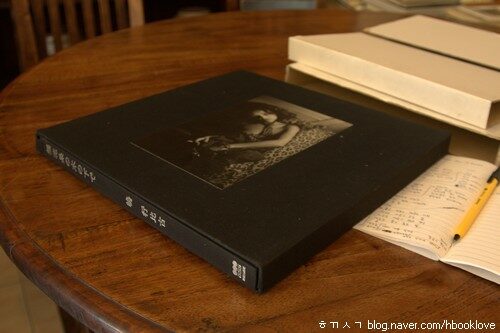

잘 읽히기 기다리는 사진책 65

잘 읽히고 싶은 사진

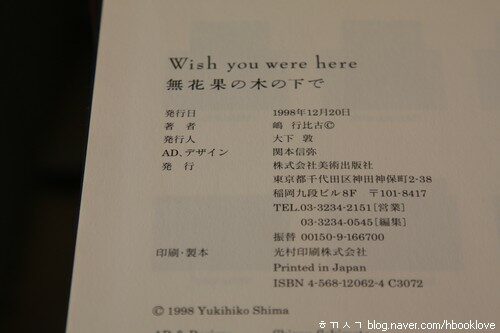

― 無花果の木の下で

시마 유키히코(嶋 行比古) 사진

美術出版社 펴냄, 1998.12.20.

한국사람은 ‘무화과나무’나 ‘밤나무’나 ‘능금나무’처럼 말합니다. 그렇지만, 일본사람은 ‘無花果の木’이나 ‘栗の木’이나 ‘りんごの木’처럼 말해요. 삶이 다르니 말이 다를 테고, 말이 다르니 새삼스레 삶이 다를 테지요. 하늘이나 바다를 가리키는 낱말이 다른 만큼, 하늘과 바다를 바라보며 ‘하늘’이나 ‘바다’라 말하는 느낌이 다릅니다. 꽃을 바라보며 ‘꽃’이라 말할 적에도, 나라와 겨레마다 쓰는 낱말이 다르니, 저마다 다른 빛과 느낌과 이야기를 얻겠지요.

사진책 《無花果の木の下で》(美術出版社,1998)를 내놓은 시마 유키히코(嶋 行比古) 님은 무엇을 보고 느끼면서 어떤 이야기를 들려주고 싶었을까요. 시마 유키히코 님한테 사진이란 무엇이며, 사진에 담는 삶은 또 무엇이며, 사진에 담는 삶에 깃들도록 이끄는 이야기란 무엇일까요.

온누리에 태어나는 사진은 모두 ‘잘 찍은’ 사진입니다. 따로 ‘잘 찍는’ 사진을 배우지 않아도 됩니다. 아니, ‘잘 찍을’ 사진을 배울 만한 까닭이 없습니다. 누구나 사진을 ‘잘 찍는’걸요.

‘못 찍은’ 사진이 있을까요? 없습니다. ‘못 찍는’ 사진이 있나요? 없어요. 사진학과를 안 다니거나 사진강의를 안 들었어도 ‘못 찍을’ 사진이 없습니다. 누구나 스스로 찍고 싶은 만큼 사진으로 찍습니다.

모델을 누구로 삼느냐는 대수롭지 않습니다. 아이를 모델로 삼든 아가씨를 모델로 삼든 할배를 모델로 삼든 대수롭지 않아요. 낯익은 사람이나 낯선 사람을 모델로 삼아도 대수롭지 않아요. 이름 널리 알려진 사람이나 이름 거의 안 알려진 사람을 모델로 삼아도 대수롭지 않습니다. 우리는 늘 내 사진을 내 눈길로 바라보며 찍습니다. 우리는 언제나 내 이야기를 내 사진기를 써서 담습니다.

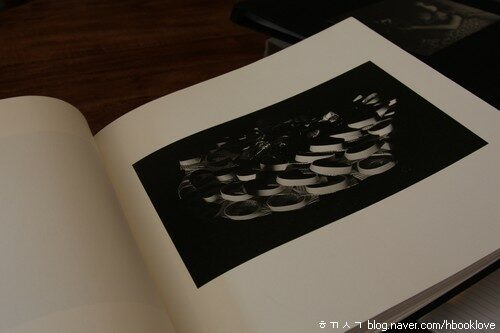

사진책 《無花果の木の下で》에는 어떤 이야기가 담겼을까요? 아주 마땅한 노릇일 텐데, 이 사진책에는 시마 유키히코 님 이야기가 담깁니다. 시마 유키히코 님 넋과 눈길과 손길과 마음이 담겨요. 왜냐하면, 시마 유키히코 님이 찍은 사진을 담거든요.

사진은 이론으로 읽지 않습니다. 사진은 예술이나 문화라는 얼거리로 읽지 않습니다. 사진은 누구나 스스로 읽습니다. 어떤 전문가 한두 사람이 이렇게 말했기에 사진을 이렇게 읽어야 하지 않아요. 어떤 전문가 서너 사람이 이렇게 사진을 찍으니까 나도 사진을 이렇게 찍어야 하지 않아요.

사진을 읽는 길은, 백 사람 있으면 백 가지입니다. 사진을 찍는 법은, 백 사람 있으면 백 갈래입니다. 사진을 읽는 길과 사진을 찍는 법은 모두 다릅니다. 모두 다르면서 곱게 얼크러집니다. 다 다르면서 재미나게 어우러집니다.

배운 대로 사진을 찍으면 배운 틀에 갇힙니다. 어깨너머로 흉내를 내면서 사진을 찍으면 흉내 틀에 사로잡힙니다.

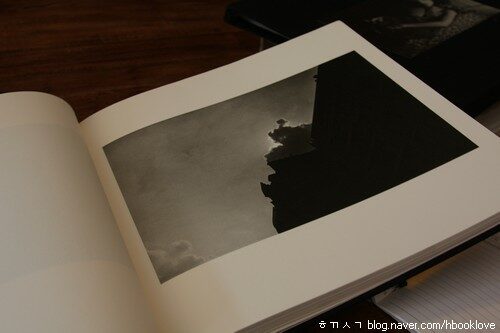

빛은 늘 살아서 움직입니다. 빛깔은 언제나 싱그럽게 드리웁니다. 빛줄기는 노상 곧게 나아갑니다. 빛과 빛깔과 빛줄기를 내 마음속으로 느껴요. 내 마음속으로 느낀 빛과 빛깔과 빛줄기를 사진 한 장에 담아요.

작품전시를 하려고 찍는 사진인가요? 예술이 되거나 공모전에 붙으려는 사진인가요? 1등상에 뽑히려는 사진인가요? 왜 찍는 사진인가요? 그러니까, 왜 살아가려 하고, 왜 삶을 즐기려 하며, 왜 삶을 노래하면서 웃고 우는 이야기를 엮으려 하나요?

스스로 내 삶을 읽을 때에 사진을 읽습니다. 스스로 내 삶을 일굴 때에 사진을 일굽니다. 이녁 삶을 읽지 못하고서야 이녁 사진을 빚지 못합니다. 이녁 삶을 가꾸지 않고서야 이녁 사진이 발돋움하지 않습니다.

사진을 잘 읽어 주셔요. 삶을 잘 읽어 주셔요. 사랑을 잘 읽고, 마음과 꿈과 생각을 잘 읽어 주셔요. 그러면, 내가 걸어갈 사진길을 깨달으면서, 내가 이룰 사진빛이 어떻게 아름다이 빛나는가를 알아차려, 내 사진이 씩씩하게 자라는 모습을 한껏 누릴 수 있습니다. 4346.8.20.불.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 사진책 읽는 즐거움)