-

-

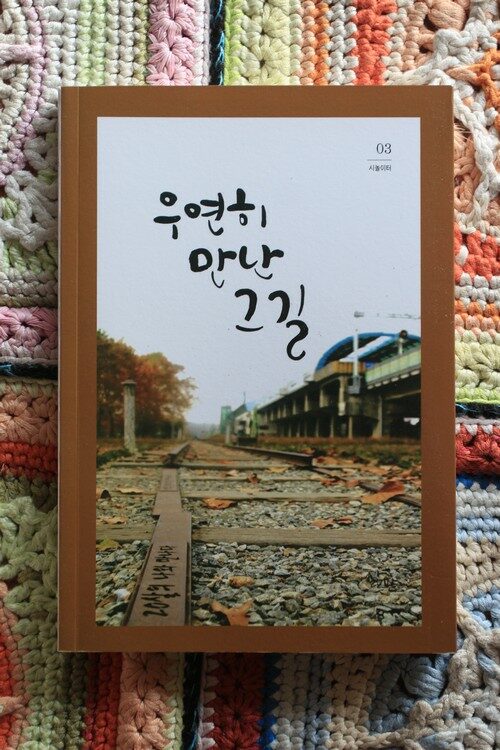

우연히 만난 그 길 ㅣ 시놀이터 3

연꽃누리 엮음 / 삶말 / 2017년 12월

평점 :

절판

노래책시렁 57

《우연히 만난 그 길》

시흥 어린이

삶말

2017.12.5.

가르쳐 주어도 알지만, 가르쳐 주어도 몰라요. 보여주어도 알지만, 보여주어도 몰라요. 그림으로 그려도 알지만, 그림으로 그려도 몰라요. 똑같이 하는데, 한쪽에서는 바로 알고 다른쪽에서는 도무지 몰라요. 아이를 둘 낳은 어버이라면 두 아이가 많이 닮았으나 서로 다른 숨결인 줄 압니다. 셋이나 넷을 낳으면 서너 아이 모두 닮았으나 다른 줄 알아요. 학교에서 뭇아이를 마주하는 교사는 모든 아이가 저마다 다른 줄 알 테지요. 때로는 아이들이 다 다른 줄 헤아리지 않고서 밀어붙이는 교사도 있을 테고요. 《우연히 만난 그 길》은 경기 시흥에서 어린 나날을 보내는 아이들이 교사하고 함께 동시를 쓴 자취를 담아냅니다. 다 다른 아이들은 다 다른 눈길로 살아가는 다 다른 숨결을 글줄로 드러냅니다. 어느 아이 글이 더 아름답다고 할 수는 없습니다. 저마다 새롭고, 다 다르게 이야기가 흐릅니다. 즐거운 이야기도, 아픈 이야기도, 신나는 이야기도, 괴로운 이야기도 여러 갈래로 섞입니다. 아이들은 누구한테서 무엇을 배울까요? 아이들은 교과서나 책으로 배운 대로만 자랄까요? 우리 어른들이 문득문득 읊는 말은 아이들 마음에 어떤 숨결로 깃들까요? 노래하는 마음으로 손을 맞잡고 길을 걷습니다. 어느 날 문득 만난 그 길에서 사근사근 속삭입니다. 나무라는 이름을, 꽃이라는 이름을, 조약돌이라는 이름을. ㅅㄴㄹ

지구를 위한 한 시간 동안 / 불을 끄기로 했다 / “엄마, 불 끄자.” / “안 돼. 된장 담가야 돼.” / 엄마는 된장을 1시간 동안 담갔다 / 엄마는 지구보다 / 된장을 더 소중히 여긴다 (지구 대신 된장을 살렸다, 5년 김채은/우연히 만난 그 길 52쪽)

이름을 산에 있는 나뭇가지, 돌, 나뭇잎으로 만드니 아름답다. / 우리는 자연에서 왔을까? (자연에서 왔을까?, 5년 전사비/우연히 만난 그 길 99쪽)

(숲노래/최종규)