-

-

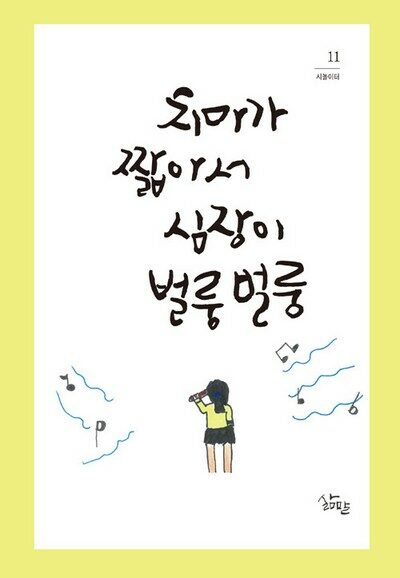

치마가 짧아서 심장이 벌룽벌룽 ㅣ 시놀이터 11

전국초등국어교과모임 봄동 엮음 / 삶말 / 2019년 5월

평점 :

절판

숲노래 시읽기, 노래책시렁 92

《치마가 짧아서 심장이 벌룽벌룽》

전국초등국어교과 전주모임 봄동

삶말

2019.6.1.

아이들은 두 가지로 말을 하거나 글을 씁니다. 첫째, 어느 누구 눈치를 살피지 않고서 마음에서 우러나오는 말을 펴고 글을 짓습니다. 둘째, 둘레 눈치를 잔뜩 살피면서 둘레에서 바라는 목소리를 마치 흉내를 내듯이 꾸역꾸역 따릅니다. 지난날 반공웅변이나 새마을웅변은 어린이 목소리를 짓밟는 끔찍한 얼개였습니다. 오늘날에는 입시가 단단히 서고, 초등학교조차 학원이라는 짐이 짓누르니 아이들이 다시금 힘겨워요. 우리는 언제쯤 환하게 노래하는 어린이 놀이가 피어나는 글을 마주할 만할까요? 《치마가 짧아서 심장이 벌룽벌룽》를 읽습니다. 전북 전주에서 뜻있는 교사하고 글꽃을 피우는 어린이 목소리가 흐릅니다. 이 책에 깃든 어린이 목소리를 듣노라면, 어른들 눈치를 살핀 글이 더러 나오지만, 어른들 눈치를 아랑곳하지 않는 홀가분하며 씩씩한 글이 꽤 많습니다. 우리는 이 목소리에 귀를 기울여야지 싶어요. 아이들이 바라는 놀이를, 삶을, 나라를, 꿈을, 기쁜 웃음을, 동무랑 어깨를 겯고서 즐겁게 나아갈 길을 곱게 그려 나갈 수 있기를 빌어야지 싶어요. 아이들은 노리개도 아니지만 톱니바퀴도 아닙니다. 아이들은 언제나 아이입니다. 새로 피어나고 싶은 숨결입니다. 우리 어른은 ‘새로 피어나고 싶은 숨결’로 태어나서 ‘새로 피어나고 싶은 숨결’을 사랑으로 돌보는 사람입니다. ㅅㄴㄹ

내가 배 안에 갇혀있다면 / 엄마 생각도 하고 / 아빠 생각도 하고 / 동생 생각도 하고 / 언니 생각도 하고 / 친구들도 생각하고 // 배 안에 / 갇힌 사람들도 / 그랬을까? (생각-이주하, 장승초 6년/59쪽)

우리 아빠는 맨날 / 중학생, 중학생 한다. / “중학생 되면 어떻게 하려고 그래?” / 공부 공부 공부 / 그딴 공부 / 개나 줘버렸으면 좋겠다. (중학생-류진, 진앙중앙초 6년/69쪽)

연구발표회를 한다고 / 학교 청소를 사흘이나 했다. / 유리창 닦는 것만 이틀을 했다. / 당일이 되니까 선생님들도 / 180도 바뀌었다. / 갑자기 친절해 지셨다. / 사람이 저렇게 변할 수 있나? / 웃기면서도 신기하다. (청소-민진홍, 송풍초 6년/81쪽)