-

-

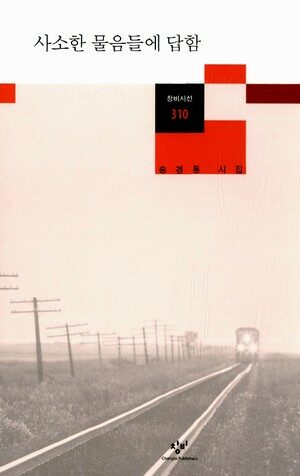

사소한 물음들에 답함 - 제12회 '천상병 시상' 수상작 ㅣ 창비시선 310

송경동 지음 / 창비 / 2009년 12월

평점 :

숲노래 시읽기

노래책시렁 114

《사소한 물음들에 답함》

송경동

창비

2009.12.30.

어른도 배운 대로 말하고, 아이도 배운 대로 말합니다. 어른도 배운 대로 움직이고, 아이도 배운 대로 움직여요. 참하거나 착한 말씨나 몸짓이라면, 참하거나 착한 삶을 배웠단 뜻입니다. 건방지거나 몹쓸 말씨나 몸짓이라면, 건방지거나 몹쓸 삶을 배웠겠지요. 어떤 아이는 동무를 괴롭힙니다. 이 아이는 집에서 어버이나 마을 여러 어른한테서 시달리거나 들볶였겠구나 싶습니다. 또는 어른이 그렇게 구는 짓을 지켜보았을 테고요. 배우지 않고서는 그런 짓을 못 해요. 글 한 줄에 담는 이야기도 마찬가지입니다. 고스란히 삶을 드러내는 하루라면, 시 한 자락도 스스럼없고 꾸밈없습니다. 이와 달리 허울이나 겉치레에 빠지거나 휩쓸린다면, 싯말을 꾸미거나 만들어 내려고 애씁니다. 《사소한 물음들에 답함》을 펴면서 첫머리에 나오는 시가 꽤 힘차면서 단단해서 놀랍니다. 시집 첫머리 몇 꼭지를 지나고부터는 어쩐지 시에서 힘이 빠지고 두루뭉술해서 놀랍니다. 어떻게 이렇게 확 달라질 수 있나 싶어 시집을 다시 펼쳐 보지만, 사람을 두 가지로 놀래키는 셈이더군요. 끝으로 갈수록 아무 힘이 없고, 깃발꾼처럼 흐느적거립니다. 우리 삶터를 바꾸는 몸짓은 꼭 있어야겠습니다만, ‘전문운동’이 되면 시도 전문가 놀음이 되고 맙니다. ㅅㄴㄹ

일년치 통화기록 정도로 / 내 머리를 재단해보겠다고 / 몇년치 이메일 기록 정도로 / 나를 평가해보겠다고 / 너무하다고 했다 // 내 과거를 캐려면 / 최소한 저 사막 모래산맥에 새겨진 호모싸피엔스의 / 유전자 정보 정도는 검색해와야지 / 저 바닷가 퇴적층 몇천 미터는 체증해놓고 얘기해야지 / 저 새들의 울음 / 저 서늘한 바람결 정도는 압수해놓고 / 얘기해야지 / 그렇게 나를 알고 싶으면 사랑한다고 얘기해야지, / 이게 뭐냐고 (혜화경찰서에서/11쪽)

아홉살 아이가 / 폐가 할 때 폐자가 한자로 무슨 뜻이냐고 묻는다 / 닫을 폐, 집 가 해서 / 닫힌 집, 즉 사람이 살지 않는 집이라고 하자 / 아이가, 아하 대추리에 많은 집들이라고 한다 / 그래그래 하다가 씁쓸해진다 (황새울 가는 길/111쪽)