-

-

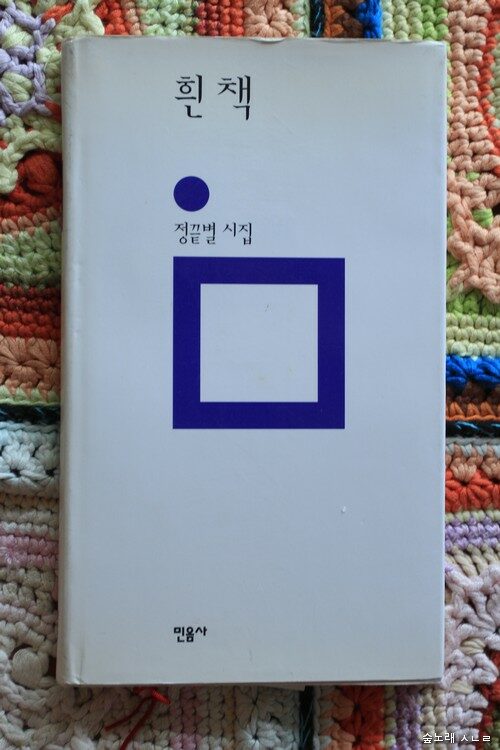

흰 책 ㅣ 민음의 시 96

정끝별 지음 / 민음사 / 2000년 5월

평점 :

노래책시렁 8

《흰 책》

정끝별

민음사

2000.5.25.

밤하늘을 채운 별을 본 적이 없는 사람이라면 별이라는 말을 혀에 얹으면서도 정작 별이 무엇인지는 모르기 마련입니다. 날마다 밥을 먹지만 손수 밥을 지어 보지 않았다거나, 밥이 되는 뭇숨결을 손수 갈무리해 보지 않았다면, 밥이라는 말을 글로 옮기면서도 막상 밥이 무엇인지는 또렷이 못 밝히기 마련입니다. 《흰 책》은 흰 책을 이야기합니다. 흰 책은 책이 흰 빛깔이라는 뜻일 수 있고, 아직 아무것도 안 썼다는 뜻일 수 있고, 책을 보는 눈길이 허옇다는 뜻일 수 있습니다. 눈처럼 하얀 숨결을 말할 수 있고, 하얗게 아로새긴 발자국을 노래할 수 있어요. 모든 글은 쓰는 사람 마음으로 흐르면서, 읽는 사람 마음으로 헤아립니다. 그런데 저는 《흰 책》을 읽으면서 글쓴이가 무엇을 밝히거나 노래하고 싶은지 잘 모르겠습니다. 톡톡 튀고 싶은 마음, 틱틱거리고 싶은 마음, 텍 하고 돌아서고 싶은 마음을 느끼면서도, 이 시집하고 하나되기는 참 어렵네 싶습니다. 어쩌면 글쓴이하고 읽는이는 하나될 수 없이 나란한 자리일는지 모릅니다. 글쓴이는 쓰고 싶은 대로 쓰면 되고, 읽고 싶은 이는 읽고 싶은 대로 읽으면 될 테지요. 책을 덮고 빨래를 합니다. ㅅㄴㄹ

미끌하며 내 다섯 살 키를 삼켰던 빨래 둠벙의 틱, 톡, 텍, 톡, 방망이 소리가 오늘 아침 수도꼭지에서 흘러나와 수챗구멍으로 지나간다 그 소리에 세수를 하고 쌀을 씻고 국을 끓여 먹은 후 틱, 톡, 텍, 톡, 쌀집과 보신원과 여관과 산부인과를 지나 르망과 아반테와 앰뷸런스와 견인차를 지나 화장터 길과 무악재와 서대문 로터리를 지나 그렇게도 많은 사람들을 지나간다 (지나가고 지나가는 2/38쪽)

(숲노래/최종규)