-

-

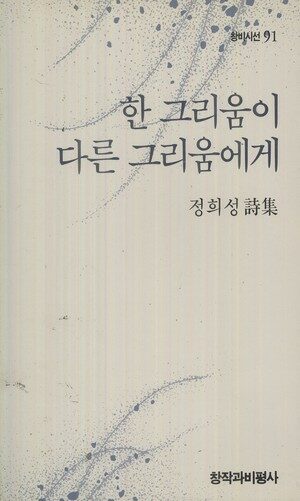

한 그리움이 다른 그리움에게 ㅣ 창비시선 91

정희성 지음 / 창비 / 1991년 4월

평점 :

노래책시렁 25

《한 그리움이 다른 그리움에게》

정희성

창작과비평사

1991.4.10.

누가 저더러 ‘열 몇 해째 개인도서관을 하는데 어렵지 않나요?’ 하고 물으면 으래 되묻습니다. ‘사회에 맞추어 쳇바퀴로 도는 하루가 어렵지 않나요?’ 퍽 자주, 게다가 오랫동안 돈이 바닥난 적이 있었는데, 돈이 바닥나면 돈이 바닥났구나 하고 여겼고, 돈이 없으면 돈이 없다고 여겼습니다. 이를 ‘어려움’이라 여기지 않았어요. 아이들이 웃으면 웃는다고 여기고, 춤추면 춤추네 하고 여깁니다. 《한 그리움이 다른 그리움에게》를 읽습니다. 여기 있는 마음이 저기로 흐릅니다. 저기 있는 마음이 이곳으로 흐릅니다. 제가 짓는 손길은 이웃한테 다가가고, 이웃이 가꾸는 손길은 어느새 저한테 꽃으로 피어납니다. 함께 짓습니다. 한자리에 모여서 함께 짓기도 하지만, 다 다른 사람이 다 다른 곳에서 다 다른 꿈을 바라보면서 씩씩하게 한 걸음씩 내딛기에, 이러한 몸짓이 어느새 모여 새롭게 숲이며 마을이며 둥지를 이루는 즐거움이 됩니다. 우리는 서로 다른 줄 느끼면서 서로 다른 숨결을 보듬는 길을 헤아립니다. 우리는 서로 다르지만 저마다 꿈을 가슴에 품는구나 하고 알아차리면서 홀가분하게 어깨동무를 하면서 이 별에서 삶을 짓습니다. ㅅㄴㄹ

헷갈리지 마라, 아무리 생각해도 / 확실하지 않은 것은 / 한국어가 아니다 (넋두리/31쪽)

시는 아무래도 내 아내가 써야 할는지도 모른다 / 나의 눈에는 아름다움이 온전히 / 아름다움으로 보이지가 않는다 / 박종철 군의 죽음이 보도된 신문을 펼쳐 들며 / 이 참담한 시대에 / 시를 쓴다는 것이 무엇일까를 생각한다 / 살아 남기 위하여 죽어 있는 나의 영혼 (눈보라 속에서/42쪽)

(숲노래/최종규)