-

-

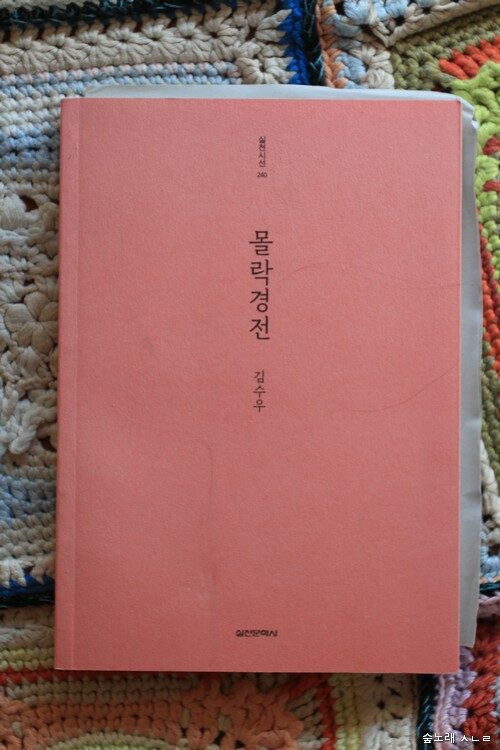

몰락경전 ㅣ 실천문학 시집선(실천시선) 240

김수우 지음 / 실천문학사 / 2016년 2월

평점 :

노래책시렁 43

《몰락경전》

김수우

실천문학사

2016.2.5.

뭔가 잘못했기에 아플 수 있습니다만, 아플 적에 왜 아픈가를 가만히 지켜보노라면, 몸이 새로워져야 하기에 아프구나 싶습니다. 아플 적에는 아픔을 고이 바라보면서 받아들이고, 앞으로 새로 깨어날 모습을 그려야지 싶습니다. 튼튼할 적에도 이와 같다고 느껴요. 튼튼할 적에는 이 튼튼한 몸이 얼마나 눈부신가를 헤아리면서 앞으로 날아오를 길을 그려야지 싶어요. 아플 적이든 튼튼할 적이든 앞길을 스스로 그리지 않는다면 뒷걸음이 될 테고, 때로는 샛길로 자꾸 새지 싶습니다. 《몰락경전》을 읽습니다. ‘몰락’은 스러지는 몸짓을, ‘경전’은 종교 가르침을 적은 책을 뜻합니다. 이제 종교 같은 가르침은 스러져 버린다는 뜻쯤 될까요? 낡은 틀이란 무너지기 마련이요, 해묵은 길이란 그저 해묵을 뿐이라 새로운 빛이 하나도 없다는 뜻쯤 되려나요. 우리가 시를 쓴다면 모든 낡은 틀을 벗어던질 줄 알아야지 싶습니다. 옛이야기를 담아도 재미있고, 옛일을 떠올려도 즐거울 텐데, 옛이야기하고 옛일에만 얽매이는 글쓰기가 아니라, 어제를 바탕으로 오늘을 새로 지어 먼먼 앞날로 날아오르도록 북돋우는 글쓰기가 되어야지 싶어요. 앞이야기를, 앞일을, 눈앞에서 보듯 그려낼 적에 비로소 시 한 줄이라고 여깁니다. ㅅㄴㄹ

나물다발 속 / 돈나물꽃 한 줄 묻어왔다 // 노란 꽃부리 기특해 / 유리잔에 담았더니 이튿날부터 먼 안부인 듯 내리는 실뿌리 (물속 사원/43쪽)

어머니는 운동화 필통 주름치마를 외상으로 사주었다 늘 그랬다 아직도 꿈속에서 외상값을 갚는 어머니, 초등학교 입학식 히말라야시다 옆에서 호랑무늬를 달고 있다 꿈 속 운동화가 아직 새 것이듯 엄마 날개는 아직 젊디젊다 (아직/75쪽)

(숲노래/최종규)