-

-

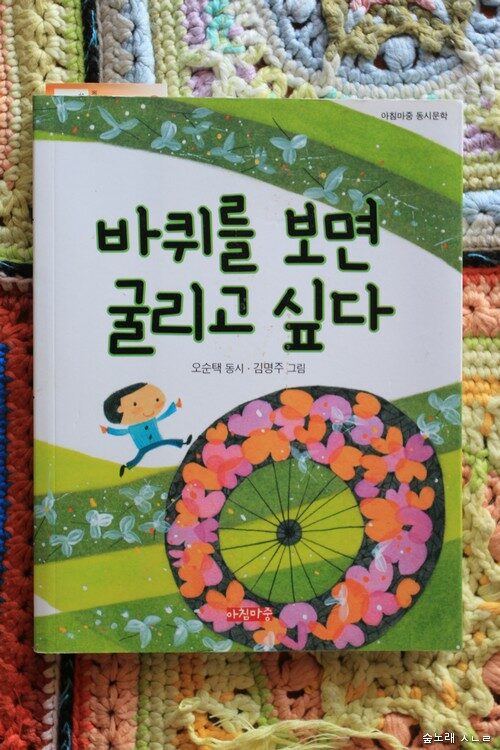

바퀴를 보면 굴리고 싶다 ㅣ 아침마중 동시문학

오순택 지음 / 아침마중 / 2013년 9월

평점 :

노래책시렁 34

《바퀴를 보면 굴리고 싶다》

오순택

아침마중

2013.9.27.

우리는 다 다르게 태어나서 다 다르게 자랐어요. 어릴 적에 겪은 하루가 다르고, 저마다 누린 놀이가 다릅니다. 가장 좋아하는 놀이가 다르기 마련이고, 무엇이든 다들 신나게 맞아들여서 기쁘게 하루를 짓기 마련압니다. 《바퀴를 보면 굴리고 싶다》를 쓴 분은 책이름에 붙인 말처럼 바퀴를 굴리며 놀던 어린 나날이 더없이 기쁘고 신났기에, 바퀴를 보면 굴리고 싶다는 이야기를 들려줄 수 있습니다. 어느새 할아버지 나이가 된 자리에 서서 아이들하고 나눌 이야기를, 또는 아이들한테 물려주고 싶은 할아버지 옛놀이 이야기를 동시로 갈무리합니다. 아이 눈길이 아닌 할아버지 눈길입니다. 아무렴 그렇지요. 동시는 어른이 아이가 되어 쓰는 글이라기보다는, 어른이 아이하고 함께 놀고픈 마음으로 쓰는 글이지 싶습니다. 아이 눈높이에 맞추어서 쓸 동시이기보다는, 어른이 아이하고 생각을 살찌우거나 북돋우면서 서로 기쁘게 어우러져 놀고픈 뜻으로 쓰는 글이지 싶습니다. 이리하여 할아버지 동시를 읽을 아이들은 ‘나는 이렇게 보고 생각했는데, 할아버지는 저렇게 보고 생각하는구나’ 하고 느끼면서 배웁니다. 할아버지는 아이를 보면서 배운 이야기를 새롭게 쓰고, 아이들은 이런 할아버지 곁에서 새삼스레 배우며 뛰놉니다. ㅅㄴㄹ

봄은 / 세 살배기 아기다. // 이제 막 말을 하려고 / 입을 여는 / 아기다. // 봄은 (봄은/80쪽)

손녀는 여자 화장실로 들어가자고 하고 / 손자는 남자 화장실로 들어가야 한다며 / 나의 손을 잡아끌었지요. (쉬/104쪽)

(숲노래/최종규)