-

-

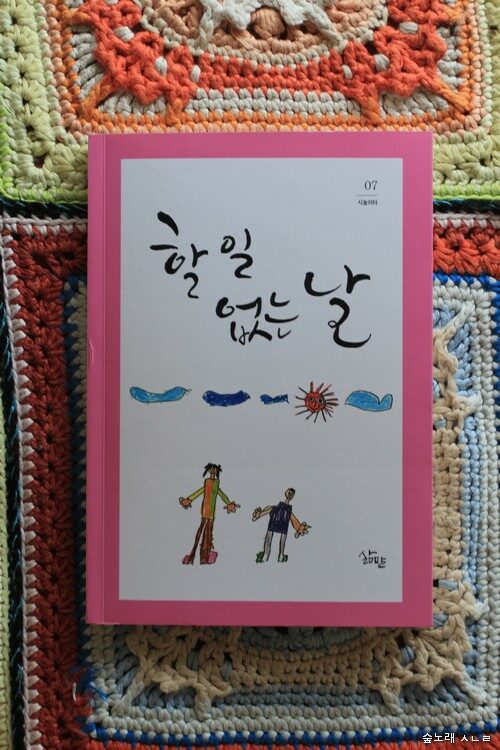

할 일 없는 날 ㅣ 시놀이터 7

밭한뙈기 엮음 / 삶말 / 2018년 9월

평점 :

절판

노래책시렁 39

《할 일 없는 날》

여주 아이들

전국초등국어교과 여주모임 밭한뙈기 엮음

삶말

2018.9.1.

물을 쭉쭉 들이키면서 이 물이 흘러온 길을 그립니다. 뒷골에서 비롯했을는지, 구름을 타고 지구를 골골샅샅 누비다가 비님으로 왔을는지, 먼바다에서 고래하고 헤엄치다가 찾아왔을는지, 나무 곁에서 오래도록 동무하다가 왔을는지, 이웃나라에서 도란도란 이야기를 지피다가 찾아왔을는지 하나하나 그립니다. 이러면서 새로운 길도 그려요. 우리 몸으로 스민 물은 앞으로 우리 몸하고 하나가 되어 무엇을 겪을는지, 또 우리 몸에서 살며시 빠져나간 뒤에는 어떤 마실을 할는지를 그립니다. 동시집 《할 일 없는 날》은 경기도 여주 어린이가 저마다 겪거나 누리는 삶을 담아낸 그림을 들려줍니다. 그림입니다. 동시인데 그림입니다. 이야기는 모두 그림입니다. 글을 귀로 듣고, 글을 살갗으로 느끼고, 글을 눈으로 보고, 글을 마음으로 맞이합니다. 어린이가 문득 떠올리며 쓰는 모든 글은 그림이지 싶어요. 살아온 그림에 살아가는 그림에 살아갈 그림. 사랑한 그림에 사랑하는 그림에 사랑하려는 그림. 한 마디를 톡 얹어서 노래로 흐릅니다. 두 마디가 방긋 춤추며 노래로 일렁입니다. 석 마디가 나풀 바람처럼 노래로 붑니다. 우리는 아이들하고 노래를 나누면서 자라는 어른입니다. ㅅㄴㄹ

언니, 눈을 밟을 때 / 버그적버그적 소리가 나 / 꼭 과자 먹는 소리가 나 (눈이 온 날-신수빈, 여주초 2학년/15쪽)

선생님은 조용한 걸 좋아하신다 / 교실에서 쉿 / 복도에서 쉿 / 피아노도 쉿 / 쉿쉿쉿 (선생님-이수안, 상품초 5학년/선생님)

(숲노래/최종규)