-

-

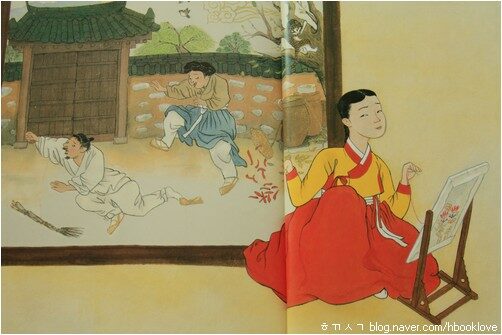

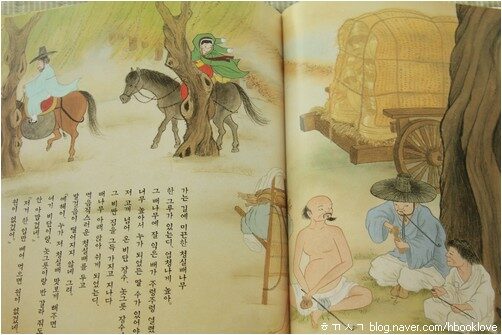

방귀쟁이 며느리 ㅣ 옛이야기 그림책 6

신세정 글.그림 / 사계절 / 2008년 10월

평점 :

살결 하얀 방귀쟁이 삶

[다 함께 즐기는 그림책 156] 신세정, 《방귀쟁이 며느리》(사계절,2008)

옛날이나 오늘날이나 들에서 일하는 사람은 살결이 까맣습니다. 옛날이나 오늘날이나 집에서 얌전히 지내는 사람은 살결이 하얗습니다. 한겨레는 ‘누런 살결 사람’이라고들 하지만, 사진으로 보거나 두 눈으로 들여다보거나 ‘누런 살결 사람’이라는 이름은 그닥 걸맞지 않다고 느껴요. 이와 마찬가지인데, 서양사람을 가리켜 ‘하얀 살결 사람’이라 하기에도 걸맞지 않구나 싶어요. 왜냐하면, 서양사람이라 하더라도 들에서 일하는 사람은 살결이 까무잡잡하게 타거든요. ‘하얀 살결’이라 할 수 없어요.

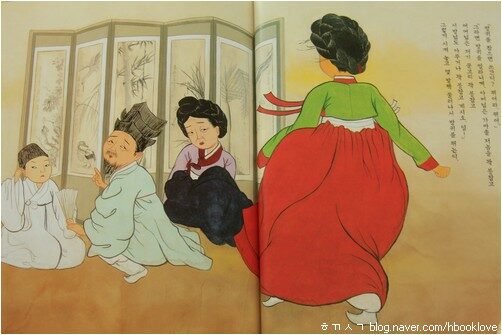

.. 한 처자가 있는디 참 고와. 아주 동네에 소문이 자자하지. 근디 이 처자가 말여 방귀를 참말로 잘 뀌어 .. (2쪽)

오늘날에는 들에서 살아가거나 멧자락에서 지내는 사람이 매우 적습니다. 요사이는 드문드문 시골로 옮기는 사람들이 있다지만, 도시를 떠나 시골에서 살아가며 구리빛 살결로 바뀌는 사람 숫자는 아주 적어요. 시골을 벗어나거나 시골에서도 읍내 가까이 살아가며 하얀 살결로 바뀌는 사람 숫자가 몹시 많습니다.

도시에서 지내며 햇볕 쬘 겨를이 없을 때에는 누구나 살결이 하얗게 바뀝니다. 햇볕을 쬐지 못하니 살결이 빛을 잃어요. 바람을 쐬지 않고 흙을 만지지 않으니 살결은 바람빛이나 흙빛하고도 멀어져요.

흙에서 살며 흙을 먹고 지내던 옛사람 모습을 예전 사진으로 살펴보거나, 흙에서 지내며 흙을 누리고 지내던 서양사람 모습을 사진으로 들여다보면, 이들은 한결같이 ‘흙빛 살결’입니다.

흙삶이기에 흙몸이요 흙밥입니다. 흙꿈이고 흙노래이며 흙이야기예요.

나는 이 흙빛을 느낀 지 아직 얼마 안 되었습니다. 흙을 만지는 사람들은 오랜 나날에 걸쳐 시나브로 흙빛이 되는 줄 차근차근 깨닫습니다. 도시에서 아스팔트 길바닥에 선 채 일하는 사람은 까만 땅빛을 닮는다고 천천히 깨닫습니다. 모두들 저마다 선 자리에서 땅느낌을 받아들여요. 시멘트를 디디고 지내면 시멘트 빛깔을 받아들입니다. 나무를 매만지며 지내면 나무 빛깔을 받아들여요. 풀을 누리며 지내면 풀 빛깔을 받아들여요. 기계를 만지작거리고 지내면 기계 빛깔, 곧 기름 빛깔을 받아들여요.

.. 시집을 가고 보니 어른들 앞에서든 신랑 곁에서든 방귀를 뀔 수가 있나. 참고 참고 또 참다 보니 갈수록 얼굴이 누렇게 변해 가지고는 그 뽀얗게 곱던 얼굴은 간데없고 누런 메줏덩이가 되었네 그려 .. (8쪽)

우리 집 식구들이 집밥 아닌 바깥밥을 먹는 날이면 모두들 방귀를 뽕뽕뽕 뀝니다. 바깥밥을 먹고 난 이듬날 집안이 온통 방귀 냄새로 찹니다. 먹은 그대로 속에서 보글보글 끓습니다. 냄새는 꽤나 구립니다.

흙에서 얻은 먹을거리를 집에서 곱게 손질해서 알맞게 먹으면 방귀가 거의 안 나오거나 아예 안 나옵니다. 때때로 방귀가 나오더라도 냄새가 구리지 않습니다. 참말 나 스스로 내 몸속에 무언가 집어넣은 그대로 내 뱃속이 움직여요. 푸르고 싱그러운 먹을거리가 내 몸속으로 들어오면 내 몸속은 푸르고 싱그러운 움직임이 들어찹니다. 달짝지근하거나 매콤하거나 짭조름한 겉맛에 이끌려 화학조미료와 항생제와 가공식품을 내 몸속에 넣으면 내 몸속은 이들 화학 먹을거리가 화학반응을 일으켜 복닥거립니다.

서양 옛이야기에서는 공주님 같은 사람들 삶을 찬찬히 보여주지 않습니다. 공주님도 똥오줌을 눌 텐데 어떤 똥오줌을 누는지 보여주지 않습니다. 공주님이 어떤 방귀를 뀌는지 들려주지 않습니다. 그저 얼굴 예쁘고 몸매 예쁘장하다고만 말할 뿐입니다.

몸을 쓰지 않고 햇볕 거의 안 쐬며 집안에서 얼굴이랑 몸매만 생각하며 지내는 사람이라 한다면, 이들이 튼튼하다 이야기할 수 있을까 궁금합니다. 공주님이든 왕자님이든 임금님이든 모두 매한가지입니다. 이들은 어떤 살결이고 어떤 몸일까요. 공주님이고 임금님이고 바느질이라든지 빨래라든지 밥짓기라든지 집살림을 스스로 건사하지 않을 텐데, 더군다나 어쩌다 바깥마실을 다닌다 하더라도 아랫사람이 수레나 가마에 태워 두 다리로 걷는 일조차 드물 텐데, 이런 삶으로 어떤 몸을 건사할 수 있을까 궁금합니다.

임금님이든, 또 사대부 집안 아가씨들이든, 또 과거 시험을 치르거나 학문을 판다거나 하는 사내들은, 모두 살결 하얗고 뱃속 부글부글 끓는 안 튼튼한 몸이 아닐까 궁금해요. 방귀 냄새뿐 아니라 몸에서도 구린 냄새가 나지 않을까 싶어요. 입을 열면 뱃속 깊은 데에서 올라오는 구린 냄새가 입냄새 되어 퍼지지 않을까 싶어요.

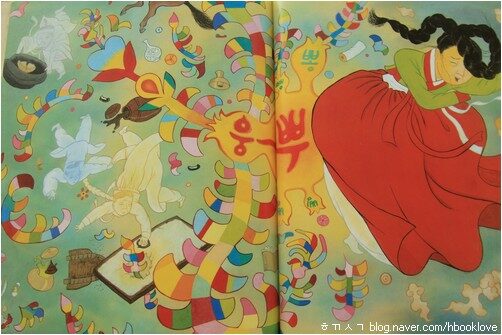

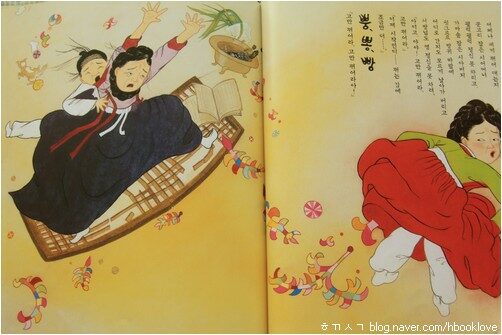

.. “여보시오. 아까 당신들 여기 배나무 보고 뭐라고 했소?” “아, 여기 배나무가 높아서 따 먹을 수가 있간디요. 누가 저놈 하나씩 따 주면 우리 비단이랑 놋그릇이랑 절반씩 딱 갈라 준다 했지요.” “참말로 그럴라요?” “허허, 이 양반이 속고만 살았나. 참말이요. 참말!” .. (24쪽)

한겨레 옛이야기를 그림책에 새롭게 담은 《방귀쟁이 며느리》(사계절,2008)를 읽습니다. 내 어린 날 이 옛이야기를 들으며 ‘방귀 뀌기는 하나도 안 부끄럽다’고 생각했지만, 학교에서나 집에서나 누군가 방귀를 뀌면 으레 놀림을 받기 일쑤였습니다. 둘레에 어른이 있으면 어른 앞에서는 방귀를 뀌면 안 된다고 하니 어른이 있는 자리는 몹시 힘들었습니다. 어른 앞에서는 방귀뿐 아니라 콧잔등이 간지럽거나 발가락이 간지럽대서 함부로 긁어서는 안 된다 했어요.

이러면 안 되고, 저래도 안 된다는 틀은 누가 세웠을까요. 누구 앞에서는 이래야 하고, 누구 앞인 만큼 이런 말투를 다스려야 한다는 틀은 누가 마련했을까요.

높임말이 나쁘다고 여기지 않습니다. 높임말은 그야말로 맞은편을 높이 사는 말일 뿐이니까요. 어른이 된 내가 내 어버이나 이웃 어르신을 섬기는 일이 나쁘다고 여기지 않아요. 다만, 틀을 세우거나 울을 높이는 일은 달갑지 않습니다. 서로 어깨동무하는 삶이요, 서로 사랑할 나날이에요.

곧, 누군가한테는 낮춤말이나 깎음말을 쓸 까닭이 없어요. 아이들이니까 말을 놓을 까닭이 없어요. 누군가를 얕잡거나 비아냥거리는 말을 할 까닭이 없어요. 늘 여느 말로 내 삶을 북돋우고 이녁 삶을 함께 북돋우는 말을 할 때에 즐겁다고 느껴요. 서로서로 좋아하며 보살피는 말과 넋과 삶일 때에 아름답다고 느껴요.

.. 그래, 왔던 길 되돌아 집으로 가서 비단이랑 놋그릇이랑 팔아 가지고 부자로 잘 먹고 잘살았더래 .. (32쪽)

어릴 적 방귀쟁이 며느리 이야기를 들을 때에 노상 한 가지 궁금했습니다. 이 며느리가 방귀를 못 참을 까닭이 없을 텐데 하고 생각했습니다. 적어도 뒷간에 가서 뒤를 보며 방귀를 뀔 수 있어요. 밭에서 김을 매며 방귀를 뀔 수 있어요. 냇가에 가서 물을 뜨거나 빨래를 하며 방귀를 뀔 수 있겠지요. 빨랫줄에 빨래를 널면서 방귀를 뀌면 돼요. 들이나 멧자락에서 나물을 뜯으며 방귀를 뀌면 돼요. 부엌에서 밥을 짓거나 아궁이에 불을 때며 방귀를 뀔 만합니다. 방귀를 못 뀌어 참는다니, 방귀를 뀔 자리가 얼마나 많은데 왜 참아야 하나, 왜 집안에서 서성이며 이렇게 스스로 옥죄나 싶어 알쏭달쏭했어요.

그러니까, 옛이야기에 나오는 방귀쟁이 며느리란, ‘집일을 안 하는 사람’이라는 소리로구나 싶습니다. 햇볕을 쬘 일이 없고, 흙을 만질 일이 없으며, 풀과 바람과 물하고 사귈 일이 없는 ‘집일은 아랫사람한테 몽땅 맡기는 웃사람’이라는 소리라고 느껴요.

며느리가 시집간 곳 또한 ‘집일을 안 하는 시어머니 시아버지 지아비’일 테지요. 모두들 방귀를 참으며 겉치레를 꾸밀 뿐입니다. 모두들 방귀가 나올밖에 없는 어딘가 뒤틀린 삶입니다. 시어머니가 며느리랑 밭에서 김을 매고 푸성귀를 뜯으며 방귀 뽕뽕 뀌면 곁에서 며느리도 방귀 뽕뽕 뀌면 돼요. 시아버지가 냇가에서 며느리랑 나란히 앉아 빨래를 비비며 즐겁게 방귀 뽕뽕 뀌면 돼요. 지아비가 옆지기랑 멧자락에 올라 함께 나물을 뜯거나 땔감을 하며 신나게 방뀌를 뽕뽕 뀌면 돼요.

즐겁게 살아야지요. 예쁘게 살아야지요. 곱게 살아야지요. 해를 바라보고 흙을 마주하며 살아야지요. 바람을 마시고 풀벌레와 멧새가 노래하는 이야기를 들으며 살아야지요. (4345.4.14.흙.ㅎㄲㅅㄱ)

― 방귀쟁이 며느리 (신세정 글·그림,사계절 펴냄,2008.10.1./9800원)