-

-

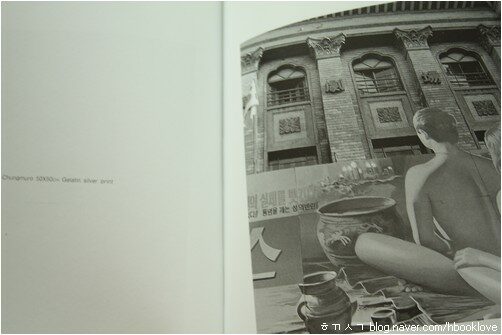

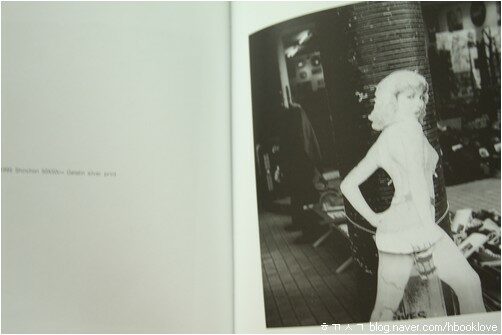

Photography Three Landscapes - City Human Nature

구성수 지음 / 푸른세상 / 2003년 10월

평점 :

절판

구성수 님 예전 사진책을 소개하려 하는데, 이 책은 알라딘에서는 뜨지 않기에 다른 사진책에 이 느낌글을 걸칩니다. 아무쪼록...

서울에서 살아가며 사진 찍으면

[찾아 읽는 사진책 45] 구성수, 《서울에서 살아간다는 것》(사진예술사,1998)

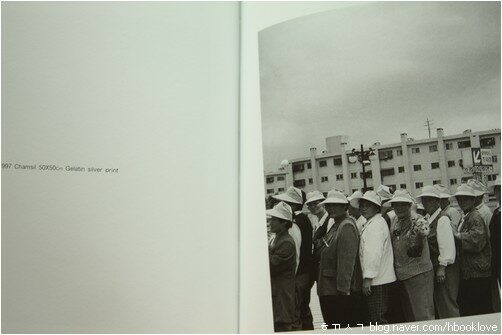

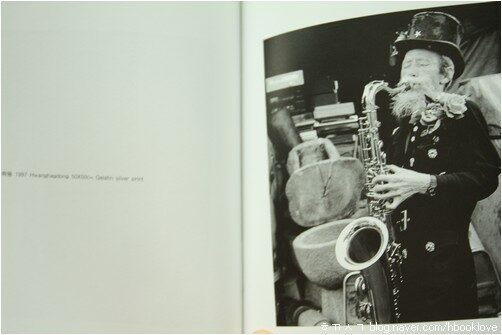

서울에서 살아가기는 재미날까 궁금합니다. 서울에서 살아가면 신날까 궁금합니다. 서울에서 살아가며 하루하루 즐거운지 궁금합니다. 서울에서 살아가며 사귀는 사람들은 서로서로 기쁠는지 궁금합니다. 서울에서 일거리 얻어 살아가면 뿌듯한지 궁금합니다. 서울에서 보금자리 마련해 살아가면 보람찰까 궁금합니다.

내가 서울에서 살았던 1994∼2003년을 떠올립니다. 사이에 군대에서 보낸 스물여섯 달을 빼면 열 해가 채 안 되고, 2003년 가을부터 2006년 2월까지 서울에서 반, 충청북도에서 반을 살았습니다. 주마다 오락가락 하면서 살았어요. 이동안 내가 서울에서 겪은 삶은 ‘책 만드는 일’과 ‘책방 나들이’와 ‘책방 찾아 골목 곳곳 누빈 일’이었고, 처음에는 ‘신문배달 하느라 골목집을 두루 꿰며 짐자전거로 누빈 일’입니다. 신문사 지국을 옮기면서, 나중에 홀로 자취집을 얻으면서, 이래저래 집 보러 다니며 서울살이를 새로 들여다봅니다. 그러나, 언제나 내가 느끼는 서울은, 서울은 사람이 지나치게 많구나, 예요.

나도 서울에 사람이 지나치게 많게 한 사람 가운데 하나입니다. 나 한 사람부터 서울을 떠나야 서울은 조금이나마 홀가분합니다. 그래, 나는 씩씩하게 서울을 떠납니다. 서울을 떠나며 후련하고 숨통을 틀 만합니다. 사람들이 지나치게 복닥이다 보니까 바람이 매캐하고 자동차가 넘치며 햇살이 따숩지 않아요. 사람들이 지나치게 복닥이니까 무얼 해도 돈벌 자리는 있다지만, 돈을 벌고 쓰는 만큼 사랑을 살가이 나누거나 꿈을 애틋하게 키우는 쪽하고는 자꾸 동떨어져요. 사람을 돈으로 재도록 내몰고, 사람살이가 돈에 따라 휘둘리거나 휩쓸리기 일쑤예요.

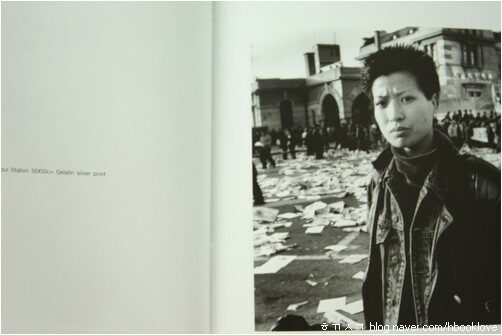

서울에는 사람이 지나치게 많습니다. 지나치게 많다 보니 어느 사람이든 마음을 착하게 다스리기 어렵습니다. 마음을 착하게 다스리기 어려운 서울이다 보니, 또 너무 많은 사람이 복닥이다 보니, 쓰레기통 하나 변변하게 마련하지 않을 뿐더러, 쓰레기통이 있어도 금세 미어터져요. 서울에는 청소하는 일꾼이 아주 많이 있고, 아주 자주 치우지만, 이러하더라도 쓰레기가 흘러넘쳐요. 서울에도 쓰레기 파묻는 데가 있기는 있을 테지만, 이웃 인천으로 갖다 버리는 부피가 아주 대단해요.

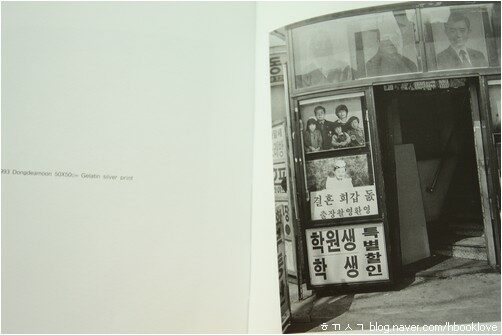

내가 ‘서울’을 사진감으로 삼는다면, 바로 이런 대목을 담고 싶어요. 서울은 쓰레기누리, 쓰레기나라, 쓰레기터라고요.

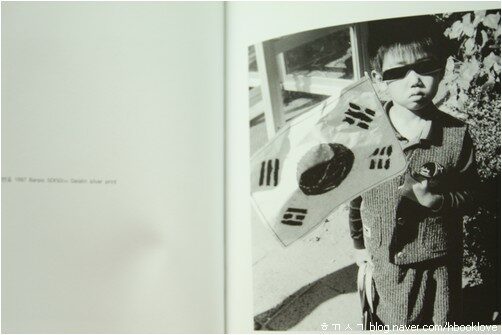

그런데, 이런 쓰레기더미 서울이지만, 또다른 테두리에서 조그마한 살림집을 가만히 들여다보면 참 달라요. 하루하루 아파트 재개발로 밀려나지만, 조그마한 살림집 이루는 골목동네에서 예쁜 삶 예쁜 빛 예쁜 넋을 만나곤 해요. 또한, 조그마한 살림집 아닌 커다란 아파트라 하더라도, 이 아파트 안쪽으로 들어가서 이 아파트에서 살아가는 사람들을 만나면, ‘집 바깥에서 부대끼는 서울’하고는 또다른 삶이 있고 사랑이 있으며 살림이 있어요.

그래서, 내가 ‘서울’을 사진감으로 삼는다면, 또다른 이 대목을 찍고 싶어요. 서울에도 사랑이 있고, 꿈이 있으며, 이야기가 있어요.

어디이든 삶터입니다. 어디에서 살아가든 보금자리입니다. 사랑하는 마음이 되어 어루만진다면, 사랑스레 땀흘릴 삶터입니다. 사랑스레 내미는 손길로 어깨동무한다면, 사랑으로 빚는 보금자리입니다.

사진은 참말 달라집니다. 내가 날마다 달라지는 꿈을 꾸면서 땀을 흘리는 동안, 사진은 참말 달라집니다.

사진은 영 제자리걸음입니다. 나 스스로 제자리걸음을 걷는 동안, 내 사진은 그야말로 제자리걸음입니다.

내가 선 자리에서 내 꿈길을 무지개빛으로 아로새기면, 내가 사진기를 손에 쥘 때에 무지개빛 가득한 사진이 태어납니다. 내가 선 자리에서 내 삶길을 무지개빛으로 일구면, 내가 손에 연필을 쥘 때에 무지개빛 그득한 글이 태어납니다.

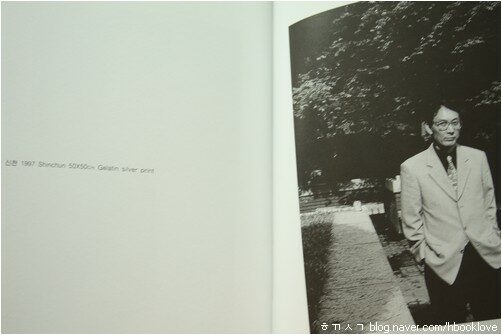

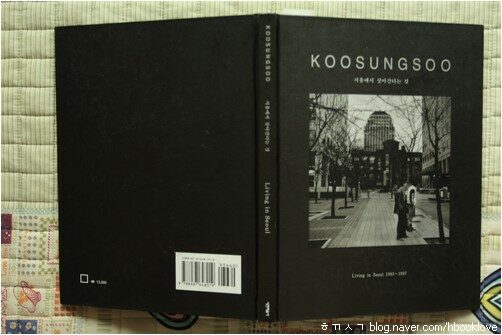

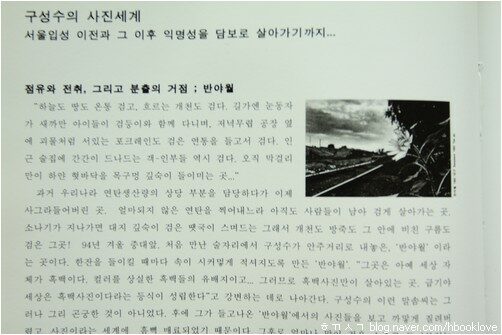

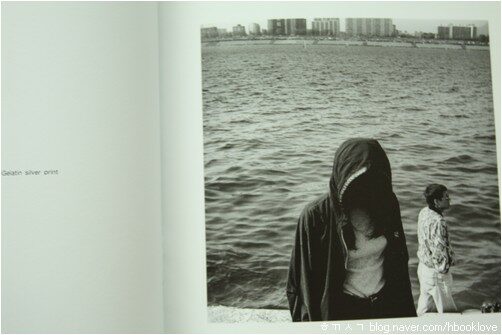

구성수 님 사진책 《서울에서 살아간다는 것》(사진예술사,1998)을 읽습니다. 구성수 님은 대구에서 태어나 ‘서울로 입성’했다고 합니다. 《서울에서 살아간다는 것》 첫머리를 채우는 ‘구성수 사진비평’을 쓴 장준석 님은 “서울 입성 이전과 그 이후 익명성을 담보로 살아가기까지”라는 이름을 붙여, 구성수 님 사진삶을 들려줍니다.

‘서울 입성’이라니, 참 케케묵은 계급사회 말마디 같습니다. 이씨 임금님들이 조선이라는 나라를 다스리며 신분과 계급으로 사람들을 나누던 무렵, 서울을 둘러싼 성곽 안쪽으로 들어간다는 뜻이 ‘서울 입성’이기 때문입니다. 그래서, 홍제동이나 녹번동만 하더라도 ‘4대문 바깥’, 곧 ‘서울 입성’하고 먼 자리입니다. 이문동이나 휘경동이라면 마땅히 ‘서울 입성’하고 동떨어진 데예요. 강아랫마을 또한 ‘서울 입성’이라 할 수 없는 데예요.

그러나저러나, 사람들은 왜 ‘서울 입성’이라는 말을 쓰고, ‘서울로 간다’는 말을 해야 할까 궁금합니다. 대구에서는 사진길을 걸을 수 없을까요. 춘천에서는 사진삶을 누릴 수 없을까요. 제주에서는 사진꿈을 키울 수 없을까요. 옥천에서는 사진빛을 나눌 수 없을까요. 수원에서는 사진사랑을 펼칠 수 없을까요.

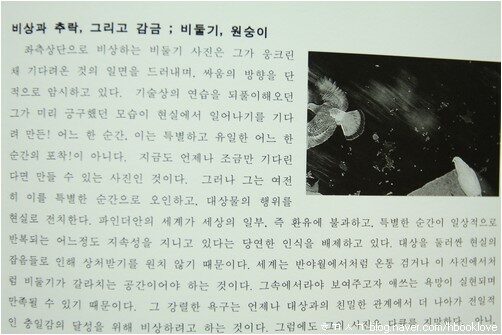

로버트 프랭크 님은 미국이라는 나라 곳곳을 돌아다니면서 《미국사람들》이라는 사진책을 내놓았습니다. 구성수 님 사진책 《서울에서 살아간다는 것》은 적잖이 《미국사람들》 내음을 풍깁니다. 그러나, 로버트 프랭크는 로버트 프랭크요, 구성수는 구성수예요. 저마다 누리는 삶에 따라 사진이 달라져요. 누가 누구를 따를 수 없고, 누가 누구 내음을 풍길 수 없어요.

사진책 《서울에서 살아간다는 것》을 다시금 들여다봅니다. 서울에서 살아가는 나날이란 어떤 빛이 될까요. 서울에서 살아가는 사람들을 바라보는 눈길은 어떤 사랑이 될까요. 서울에서 살아가는 나와 너는 어떠한 꿈을 함께 주고받을까요.

서울이든 어디이든, 따분하거나 심심하거나 빛없이 살아가는 사람이 있습니다. 서울이든 어디이든, 재미나거나 아름답거나 무지개빛으로 살아가는 사람이 있어요. 《서울에서 살아간다는 것》에 나오는 사람들도 서울사람이고, 《서울에서 살아간다는 것》에 나오지 않는 사람들도 서울사람입니다. (4345.1.20.쇠.ㅎㄲㅅㄱ)

― 서울에서 살아간다는 것 (구성수 사진,사진예술사 펴냄,1998.2./판끊어짐)