-

-

인연의 향기 - 사진작가 이은주를 사로잡은 77인

이은주 글.사진 / 오픈하우스 / 2012년 2월

평점 :

절판

찾아 읽는 사진책 148

곁에 있는 고운 님들

― 인연의 향기

이은주 글·사진

오픈하우스 펴냄, 2012.2.3. 15000원

가까이에서 으레 마주하더라도 마음으로 깊이 사귀지 않는다면, 사진으로 제대로 못 담기 마련입니다. 둘레에서 자주 마주치더라도 마음으로 깊이 살피지 않는다면, 글로 제대로 못 쓰기 마련입니다. 오래도록 바라보았기에 그림으로 제대로 그리지는 않습니다. 언제나 바라보았다고 하더라도 이와 같아요. 한 번을 보든 열 번을 보든 백 번을 보든, 마음으로 깊이 아끼거나 사랑할 수 있을 때에, 비로소 사진으로나 글로나 그림으로나 빚을 수 있습니다.

사진을 찍는 사람은 이녁이 사랑하고 싶은 사람을 찍습니다. 사진을 찍는 사람은 이녁이 사랑스레 마주하는 사람을 찍습니다. 사진을 찍는 사람은 이녁이 사랑하는 사람을 찍습니다.

때로는 스쳐 지나가듯이 구경하는 사진을 찍기도 합니다. ‘그림이 될 듯하다’고 여기면서 구경하듯이 사진을 찍기도 합니다. 이때에는 참말 구경하듯이 사진을 찍을 뿐입니다. ‘그림이 될 듯하다’는 사진을 찍어요.

서로 마음을 나누지 못한 사이라면 늘 ‘그림이 될 듯하다’고 느낄 만한 사진에서 맴돕니다. 서로 마음을 나누는 사이라면 오랜만에 만나서 사진을 찍더라도 ‘마음을 울리는구나’ 하고 느낄 만한 사진을 찍습니다. 아주 마땅한 일이에요. 서로 마음을 나누는 사이에서는 오랜만에 만날 적에도 시원스럽고 홀가분하며 즐겁게 이야기꽃을 피워요. 사진이란 바로 이야기꽃이기에, 이야기꽃을 피울 수 있는 두 사람 사이에서 이야기꽃처럼 시원스러우며 홀가분하고 즐거운 빛 감도는 사진을 빚습니다.

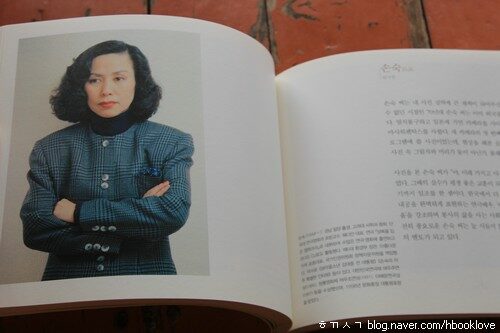

이은주 님이 내놓은 사진책 《인연의 향기》(오픈하우스,2012)를 읽습니다. 이은주 님은 이은주 님하고 ‘인연이 향긋하게 닿은 사람들’ 이야기를 들려줍니다. 이 사진책에 나오는 일흔일곱 사람이 여러모로 내로라 할 만한 사람일 수 있으며, 무척 이름있다 할 만한 사람일 수 있어요. 그러나, 그런 이름값은 얼마나 대수로울까요. 동네 이웃을 찍든 유명인사를 찍든 늘 같아요. 내 동무는 동네 이웃일 수 있고, 유명인사일 수 있어요. 내 동무는 가수나 연예인일 수 있으며, 수수한 아줌마나 아저씨일 수 있습니다.

이은주 님은 “1973년 김 주교님은 영국에서 돌아와 장애인 학교인 성 베드로 학교를 세웠다. 그 시절 김 주교님은 내게 사진을 부탁하셨다. 사진을 보내야 영국 본부로부터 원조를 받을 수 있다 하셨다. 아직 아마추어였지만 김 주교님의 헌신에 감동한 나는 학교 사진을 열심히 찍어 드리는(41쪽).” 하고 이야기합니다. 마음으로 아끼는 분이 사진을 찍어 달라 말씀하기에, 이은주 님으로서도 마음을 다해 사진을 찍었다고 합니다. 어느 건축가 사진을 찍으면서 “결국 사람의 삶을 행복하게 해 주는 것이 좋은 건축이라는 심오한 철학에 감동한 나는 그저 훌륭한 건축가의 인물사진을 찍을 수 있다는 사실에 만족했다(49쪽).” 하고 이야기해요. 이은주 님이 사귀는 어느 건축가한테서 깊고 너른 넋을 읽거나 느끼기에, 이렇게 느낀 깊고 너른 넋을 사진으로 담고자 마음을 기울입니다.

고운 님은 늘 우리 곁에 있습니다. 우리 삶은 언제나 고운 님한테 둘러싸인 채 아름답게 피어납니다. 사진을 찍고 싶다면, 사람들 모습을 즐겁거나 아름답거나 사랑스럽게 찍고 싶다면, 바로 내 곁 고운 님들을 느끼면 됩니다. 내가 사랑하는 이웃을 떠올리고, 내가 이웃하고 어떤 삶을 서로 이으면서 즐겁게 웃음꽃 이루는가 하고 되새기면 됩니다.

사진기라는 기계를 손을 놀려야 사진을 찍는다고 하지만, 마음 깊은 데에서 우러나오는 사랑이 있을 때에 사진이 태어납니다. 손가락질이나 기계질로는 ‘그럴듯한 그림’이 나올 뿐입니다. 마음을 담을 때에 사진입니다. 마음을 담아 부를 때에 노래입니다. 마음을 담아 출 때에 춤입니다. 마음을 담지 않으면 글이 못 되고 그림이 못 됩니다.

할머니 나이가 된 소설가를 만난 이은주 님은 “방에서 함께 필름을 보면서 사진을 고르던 추억 속 선생님은 ‘사진은 역사를 남기는 작업’이라고 하셨다. 나는 오늘도 그 말씀이 떠올라 무거운 카메라를 기꺼이 들고 현장으로 나선다(71쪽).” 하고 이야기합니다. 사진은 어떤 역사를 남길까요? 네, 사진은 사람들이 사랑을 주고받던 역사를 남기겠지요. 사진은 사람들이 꽃피운 사랑이라고 하는 역사를 남기겠지요. 사진은 사람들이 아름답게 일구면서 가꾼 사랑을 역사라는 이름으로 아로새기겠지요.

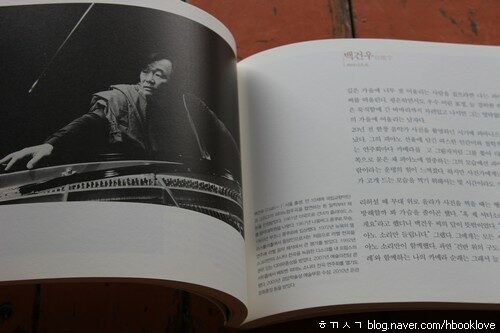

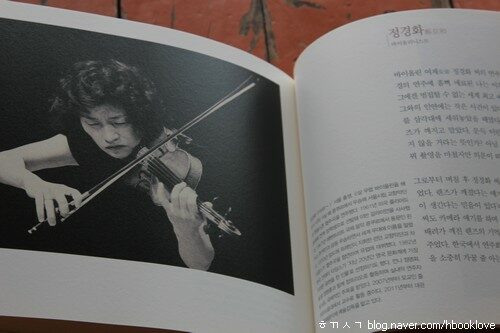

사진길 걷는 이은주 님은 이녁이 만난 이웃한테서 사진길 씩씩하게 걸어갈 기운을 나누어 받곤 합니다. 이를테면, “리허설 때 무대 위로 올라가 사진을 찍을 때는 행여 셔터소리가 연주가를 방해할까 봐 가슴을 졸이곤 했다. ‘혹 제 셔터소리가 방해되면 찍지 않을게요’라고 했더니 백건우 씨의 답이 뜻밖이었다. ‘걱정 마세요. 저에게는 피아노 소리만 들립니다’ 그랬다(81쪽).” 같은 이야기라든지, “그때 장사익 씨가 들려준 얘기가 있었다. ‘사진이야말로 가장 겸손한 예술’이란 말이다. 사진 속 피사체인 무대 위의 예술가를 한껏 부각시키는 사진을 만들면서도 정작 사진가는 늘 뒤에 숨어 있기 때문이라고 했다(141쪽).” 같은 이야기를 함께 읽어 보셔요. 백건우 님은 삶을 짓고 사랑을 이루는 길을 넌지시 들려줍니다. 장사익 님은 삶을 노래하고 사랑을 나누는 길을 가만히 보여줍니다.

부엌에서 밥을 짓는 어버이는 밥이 끓는 냄새를 맡습니다. 잘 익은 밥을 아이들이 얼마나 맛있게 먹을까 하고 생각합니다. 들판에서 꽃내음 맡는 아이는 꽃송이 고운 빛을 바라봅니다. 바람에 실리는 너른 들판 뭇 들꽃 내음이 어우러지는 빛을 가만히 느낍니다.

밥을 짓는 동안 다른 것을 생각하지 않습니다. 들판에서 꽃을 마주하는 동안 다른 것을 헤아리지 않습니다. 오직 하나, 가장 즐겁고 사랑스러운 이야기를 생각하거나 헤아립니다.

곁에 있는 고운 님은 ‘사람’일 수 있습니다. 곁에 있는 고운 님은 ‘나무’이거나 ‘바다’이거나 ‘냇물’이거나 ‘골목’일 수 있습니다. 사진기 손에 쥔 분들이 저마다 이녁한테 고운 님이 무엇일까 하고 생각할 수 있기를 빕니다. 사진으로 담을 사랑스러운 이야기는 바로 우리 가슴속에 있습니다. 4346.9.11.물.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 사진책과 함께 살기)