-

-

우리 언니 ㅣ 마음을 살찌우는 좋은 그림책 8

마사 알렉산더 그림, 샬롯 졸로토 글, 김은주 옮김 / 사파리 / 2002년 5월

평점 :

절판

어떻게 좋아할 삶인가

[다 함께 즐기는 그림책 165] 마사 알렉산더·샬로트 졸로트, 《우리 언니》(언어세상,2002)

아침부터 저녁까지 내내 붙으려 하는 아이가 새벽에 다시금 깨어 새벽 내내 곁에 있도록 합니다. 하루에 한 시간쯤, 새벽에 한 시간쯤, 낮에 한 시간쯤, 아이가 혼자 새근새근 달게 잠들면 얼마나 좋을까 하고 생각합니다. 한 시간 짬을 얻어 호젓하게 어떤 일 한 가지를 할 수 있으면 얼마나 홀가분할까 하고 생각합니다.

깊이 잠들었다 싶어 슬그머니 자리에서 일어나 옆방으로 와서 셈틀을 켭니다. 몇 분 지나지 않아 둘째 아이가 낑낑거리며 깨더니 아버지한테 기어옵니다. 내 무릎으로 올라와서 척 눕습니다. 곁에 누나도 자고 어머니도 자는데, 이렇게 살을 부비며 자야 잠이 잘 오는지 모르고, 꿈나라에서 길을 잃고 헤맸는지 모릅니다. 아이 삶에서 헤아리자면, 하루 한 시간 떨어져 지낸다는 일은 아예 생각할 수 없는 일이 될는지 모릅니다.

.. 언니는 언제나 동생을 돌보았어요. 폴짝폴짝 줄넘기를 하면서도 동생을 지켜보았고 .. (4쪽)

읍내에서 토마토 어린싹과 오이 어린싹을 장만합니다. 넉넉히 장만하고 싶지만, 여러모로 집일과 바깥일로 바쁘다며 뒷밭을 바지런히 일구지 못해, 작은 두 고랑에 심을 만큼만 장만합니다. 둘째가 많이 어려 여러모로 손이 많이 가야 하다 보니, 둘째를 붙드느라 밭고랑 일구기가 만만하지 않습니다. 얼른 스스로 서고 스스로 걸어 주어야 홀가분하게 밭을 일굴 텐데, 둘째는 돌을 코앞에 두고도 아직 스스로 서서 걸을 생각을 하지 않습니다. 두 다리로 신나게 뛰노는 누나를 날마다 쳐다보면서도 스스로 서서 걸을 마음이 생기지 않는가 봅니다.

그러나, 둘째 아이가 씩씩하게 서서 씩씩하게 걸을 수 있는 날이 되면, 이제부터 ‘기어다니고 들러붙기만 하던 모습’이 언제 있었느냐는 듯 마음대로 걷고 뛰고 달리며 눈앞에서 사라지겠지요. 어디로 갔는지 안 보여, 아이 찾느라 바쁜 날을 맞이할 테지요. ‘품 안 아기’로 지낼 날은 얼마 안 남았다 할 만합니다. 늘 품어 달래며 토닥일 아기로 지낼 마지막 며칠일는지 모르니, 이 나날을 온통 아끼고 사랑하며 누릴 노릇이라 할 만합니다.

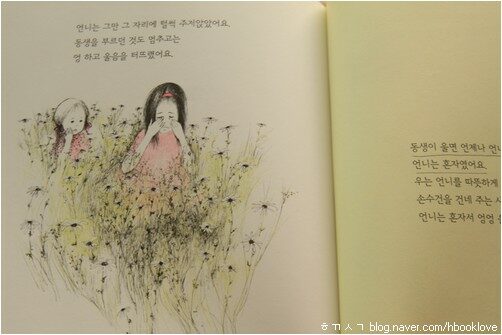

.. 동생은 데이지 꽃밭 속에 옹크리고 앉았어요. 멀리서 언니의 목소리가 들렸어요. 언니는 큰 소리로 동생을 애타게 찾고 있었어요 .. (14∼15쪽)

요즈막 저녁마다 두 아이를 나란히 재웁니다. 먼저 둘째 아이를 가슴에 얹은 다음 노래를 부릅니다. 어린이노래이기 앞서 어버이로서 좋아하는 노래를 부릅니다. 이원수 님 동시에 가락을 붙인 노래를 찬찬히 부릅니다. 한두 가락 부른들 아이가 잠들지 않습니다. 열대여섯 가락쯤 불러야 둘째가 스르르 잠듭니다. 열 가락 남짓 부를 즈음 첫째 아이가 옆으로 찾아와 눕고, 첫째 아이가 누을 즈음 잠든 둘째를 토닥이던 손으로 첫째를 토닥이며 예닐곱 가락쯤 노래를 부릅니다. 한 시간 남짓, 때로는 두 시간 가까이 쉬잖고 자장노래를 부릅니다.

자장노래는 아이들을 재우는 노래일 수 있고, 자장노래는 아이들과 살아가는 내 마음을 북돋우는 노래일 수 있습니다. 아이들을 재우며 자장노래를 부르며 생각합니다. 아이들하고 함께 즐거이 부를 노래일 때에 자장노래로 부를 만합니다. 아이들과 낮에 기쁘게 놀며 부를 노래이기에 저녁나절 나란히 잠자리에 누워 부를 만합니다. ‘어린이’노래라는 이름이지만, 어린이노래란 어린이 눈높이에 맞추어 모든 사람들이 사랑과 꿈과 믿음을 담뿍 싣는 이야기노래가 되는구나 하고 느낍니다. 오늘날 온누리를 휘감는 대중노래로는 아이들을 사랑하고 꿈꾸며 믿기가 퍽 어렵겠다고 느낍니다. 어린이노래는 삶을 사랑하는 노래라면, 대중노래는 돈을 버는 노래가 될 테니까요.

.. 지금은 그런 잔소리하는 언니가 없어요. 햇살을 받아 빛나는 데이지 꽃들은 바람결에 한들거렸고, 커다란 벌이 윙윙 소리를 내며 날아다녔어요 .. (17쪽)

마사 알렉산더 님 그림과 샬로트 졸로트 님 글이 어우러진 그림책 《우리 언니》(언어세상,2002)를 읽습니다. 낮나절 둘째를 무릎에 앉히고 읽습니다. 동생을 무릎에 앉히고 그림책을 읽으니 첫째 아이가 슬금슬금 쳐다보다가 아버지 곁으로 다가옵니다. 첫째도 그림책 그림을 바라보며 아버지 목소리를 듣습니다. 이러다가 얼마쯤 지나 첫째는 첫째대로 저 놀고픈 대로 놉니다.

두 아이가 이 그림책 줄거리를 알 수 있을는지는 모릅니다. 두 아이가 이 그림책을 좋아할 만한지는 모릅니다. 다만, 어버이로서 내가 이 그림책을 좋아할 만하면 넉넉하리라 느낍니다. 두 아이 어버이는 서른여덟 나이에 이 그림책을 좋아해 주었으니, 두 아이도 나중에 천천히 자라며 이 그림책을 좋아해 주면 됩니다. 아이들이 여덟 살이 될 때에 좋아해 줄 수 있고, 열여덟이나 스물여덟쯤에 비로소 좋아해 줄 수 있습니다.

삶과 꿈과 사랑을 아끼는 넋을 아이들 스스로 북돋울 수 있으면 됩니다. 삶과 꿈과 사랑을 보살피는 손길을 아이들 스스로 가다듬을 수 있으면 됩니다. 즐거이 누릴 삶이고, 기쁘게 꽃피울 꿈이며, 예쁘게 이룰 사랑입니다. 어느 한쪽으로 이끌지 못하는 삶입니다. 어느 한쪽으로 몰아세울 수 없는 꿈입니다. 어느 한쪽으로 나아가야 아름답다 하는 사랑이 아닙니다.

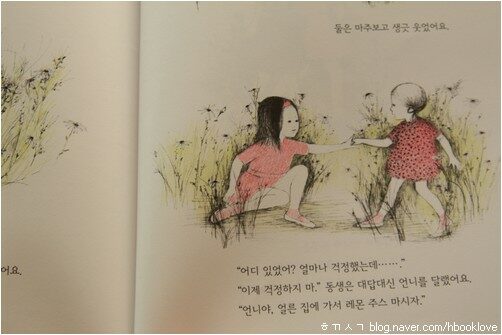

들꽃은 선 채 바라보아도 예쁘고, 앉아서 바라보아도 예쁩니다. 이쪽에서 바라보든 저쪽에서 바라보든 언제나 예쁩니다. 앞서거니 뒤서거니 달음박질을 쳐도 예쁜 아이들입니다. 한 자리에 쪼그려앉아 조잘조잘 떠들어도 예쁜 아이들입니다.

.. 동생이 울면 언제나 언니가 달래 주었는데, 언니는 혼자였어요. 우는 언니를 따뜻하게 안아 주거나, 손수건을 건네 주는 사람도 없었어요 .. (21쪽)

어떻게 좋아할 삶인가 생각합니다. 어떻게 누릴 새 하루일까 생각합니다. 어떻게 차려서 어떻게 즐길 새 아침 새 밥상일까 생각합니다. 어떻게 건사해서 어떻게 빨래하고, 어떻게 물을 받아 두 아이 어떻게 물놀이를 시킬까 생각합니다.

내 마음속에서 맑은 넋으로 맑은 목소리 샘솟도록 할 때에 즐거우리라 느낍니다. 내 가슴속에서 밝은 얼로 밝은 이야기 울려퍼지도록 할 때에 기쁘리라 느낍니다. 좋아할 만한 삶을 스스로 빚고, 사랑할 만한 꿈을 스스로 일굽니다.

스스로 살아가는 하루입니다. 스스로 빛내는 한삶입니다. 스스로 돌보며 스스로 웃고 떠드는 하루입니다. (4345.5.9.물.ㅎㄲㅅㄱ)

― 우리 언니 (마사 알렉산더 그림,샬로트 졸로트 글,김은주 옮김,언어세상 펴냄,2002.5.30./8000원)