-

-

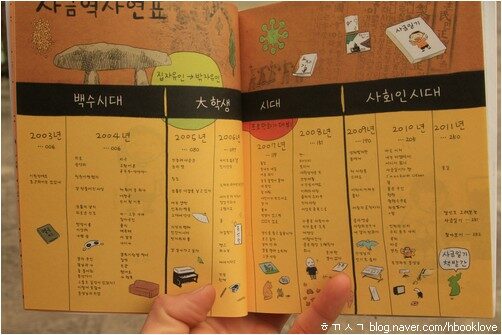

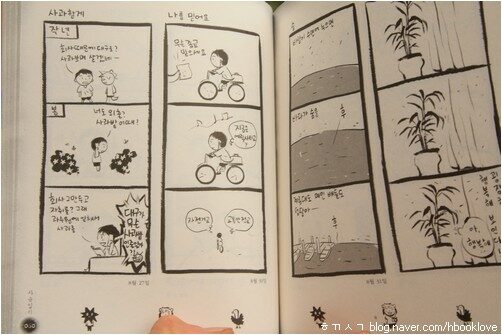

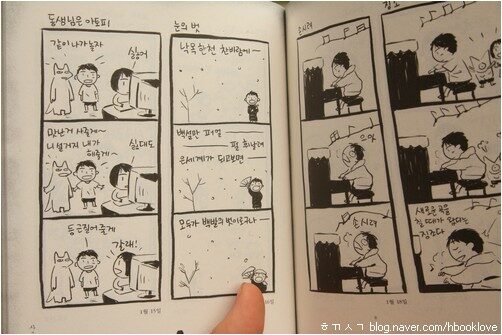

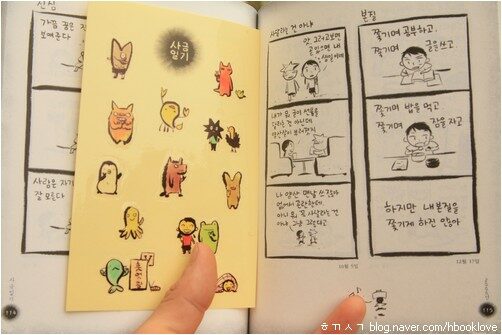

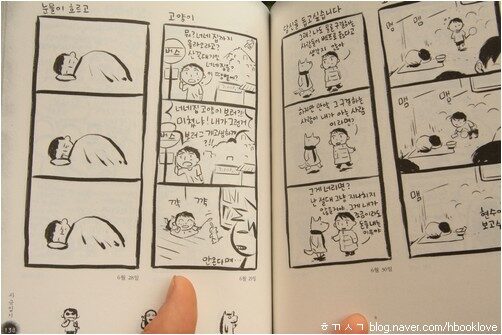

사금일기 - 모래알 속에서 찾아낸 금과 같은 일기

호연 지음 / 애니북스 / 2011년 8월

평점 :

품절

사랑하는 손길로 만화를 그리면

[만화책 즐겨읽기 54] 호연, 《사금일기》

‘아나스타시아’ 이야기를 담은 책이 있습니다. 아나스타시아는 이 책을 아무 데에서나 읽지 말라고 합니다. 바람이 흐르는 소리와 풀벌레랑 새가 우는 소리가 들리는 곳에서 차분하면서 조용히 읽어야 한다고 합니다.

아나스타시아 이야기를 읽으면서 생각합니다. 시골집에서 읽을 때하고 바깥마실을 하느라 시외버스를 타고 나와서 읽을 때하고 사뭇 다릅니다. 서울에 들러 전철을 타며 읽을 때랑 여관에 묵으며 읽을 때에는 또 다릅니다. 더 돌이키면, 아나스타시아 이야기만이 아닙니다. 다른 책들도 어디에서 어떻게 읽느냐에 따라 크게 달라집니다. 책이 아닌 사람을 만나 이야기꽃을 피울 때에도 어디에서 만나 어떤 터전을 누리면서 이야기꽃을 피우느냐는 크게 다릅니다.

반가운 동무를 복닥거리는 전철역에서 만나 시끄러운 전철 소리를 들으며 이야기를 나눌 때랑 자동차 소리 가득한 찻길을 거닐며 이야기를 나눌 때랑 사뭇 다릅니다. 조용한 노래가 흐르는 찻집에 있을 때랑 멧새 지저귀는 숲을 거닐며 이야기를 나눌 때랑 몹시 다릅니다.

꼭 아나스타시아 이야기가 아니어도 그렇습니다. 권정생 할아버지 동화책을 읽든 리영희 님 인문책을 읽든 늘 매한가지입니다. 버스에서 흔들리며 읽을 때하고 밭둑에 앉아 지렁이 울음소리를 들으며 읽을 때는 크게 다릅니다. 빗소리를 들으며 읽는 책과 우레 치는 소리를 들으며 읽는 책은 느낌부터 다릅니다. 햇살이 쏟아지는 날 바람이 불어 나뭇잎을 흔드느라 반짝반짝 뒤집어지면서 서로 부딪느라 자그마한 소리를 쏟아내는 곁에서 책을 읽을 때하고 냉장고 옆에 누워 냉장고 돌아가는 소리를 들으며 책을 읽을 때가 같을 수 없습니다.

살아가는 터전에 따라 받아들이는 느낌과 생각과 넋과 얼이 달라집니다. 살아가는 터전에서 어떤 사랑을 꽃피우는가에 따라 나 스스로 일구는 이야기가 바뀔 뿐 아니라, 나 스스로 일구는 이야기가 바뀌는 결과 맞물려 내 손에 쥔 책이 내 가슴으로 스며드는 깊이와 너비가 바뀝니다.

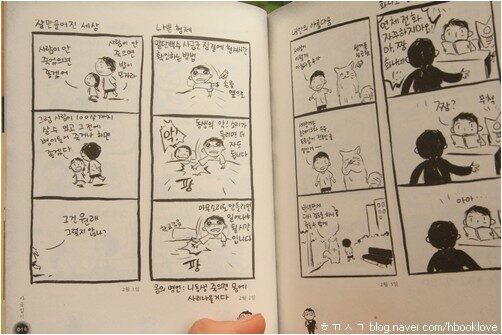

- “질질 짜지 마라! 그림도 잘 그리면서!” “저기, 지금 슬픈 건 그림이랑 상관없는데.” “시끄럽다. 자넨 나처럼 쪽박 찰 걱정 없지 않나!” “옳소!” “그림 잘 그리는 사람은 슬플 자격 없어. 그걸로 돈도 벌잖아.” (11쪽/2004.1.18.)

이 나라에 출판사가 참 많습니다. 나날이 책이 덜 팔린다고도 하지만, 출판사는 참 많고, 참 많은 출판사는 참 많다 싶은 새로운 책을 날마다 꾸준하게 내놓습니다.

그런데, 거의 모두라 할 만큼, 웬만한 출판사는 몽땅 서울에 몰렸습니다. 경기도 파주에 책도시를 만들어 꽤 옮기기도 했는데, 파주로 옮긴 출판사도 많다지만, 서울에 남은 출판사가 훨씬 많습니다. 돈이 적고 일꾼 또한 적은 출판사라든지, 서울에 건물을 세운 출판사는 서울에 그대로 남습니다.

더 살피면, 파주에 있든 서울에 있든 이들 출판사는 ‘살림터(생활권)’가 서울입니다. 서울을 바라보며 책을 만들고 책을 팔며 책을 다룹니다. 강릉을 바라보거나 여수를 헤아리지 않습니다. 구례를 꿈꾸거나 상주를 살피지 않습니다. 진천이나 양양을 바라면서 책을 내놓는 출판사는 없습니다. 하나같이 ‘서울에 깃들어 서울에서 사고팔 책’이 되곤 합니다.

서울을 떠나 시골에 깃든 출판사가 몇 있습니다. 수천 군데가 넘는 출판사 가운데 고작 몇만 시골에 깃듭니다. 그러나, 시골에 깃든다 하더라도 서울에서 영업을 하든 수금을 하든 제작을 하든 뭐를 하든 해야 합니다. 서울하고 끈이 닿지 않으면 아무 일을 할 수 없는 얼거리인 이 나라입니다.

곧, 이 나라에서 태어나는 책은 ‘서울을 발판 삼아 서울에서 이루어지는 이야기’에 마음을 기울이는 책이 되곤 합니다. 서울 테두리를 벗어나지 않습니다. 서울 틀거리를 벗지 않습니다.

- “그 과자봉지 분리수거 돼.” “어, 정말. 분리수거 해야지. 어린이 환경실천단이거든.” “하하, 환경실천단 아니면 안 해?” “응!” ‘아아, 그래서 갈수록 하늘에 별이 안 보이는구나.’ (36쪽/2004.5.20.)

나는 서울을 좋아하지 않습니다. 서울에서 아홉 해를 살기도 했으나, 서울에서 살던 아홉 해 동안에도 서울을 좋아하지 않았습니다. 책방이 많고 책이 많기에 서울에서 아홉 해를 살았을 뿐입니다.

책읽기는 지식읽기가 아닌 줄 알면서 서울에서 아홉 해를 머물고 말았습니다만, 이제 고향 인천을 다시 거쳐 시골집으로 살림을 옮겨 옆지기하고 두 아이랑 복닥이며 살아가는 몸으로 곰곰이 돌아봅니다. 서울에서 자동차 소리를 신나게 들으며 만드는 책에는 자동차 소리가 깃들입니다. 우람한 건물을 세운 출판사에서 일하며 만드는 책에는 우람한 건물 기운이 깃들입니다. 풀벌레 한 마리 깃들 수 없는 시멘트·아스팔트·쇠기둥으로 이루어진 건물에서 에어컨 바람을 맞고 전깃불을 밝히며 일하는 사람들 손길은 이러한 기운이 어우러지는 책을 내놓습니다.

나는 종이로 빚은 책을 읽습니다. 나는 종이로 이룬 책을 아낍니다. 책으로 태어난 종이는 종이이기 앞서 푸른바람과 푸른그늘을 베풀던 나무가 온몸을 내어주며 빚은 목숨이거든요. 나는 책을 읽는 한편 나무를 읽고 목숨을 읽습니다. 나는 책을 읽을 때에 푸른바람과 푸른그늘을 함께 읽습니다. 나는 책을 읽는 동안 나무 한 그루가 우뚝 서던 흙땅을 헤아리고 나무 한 그루가 수많은 잎사귀로 받아들인 햇살을 떠올립니다.

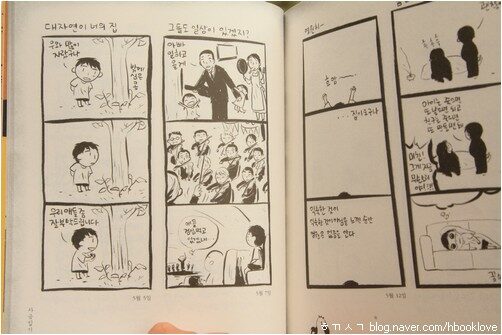

- “내 방 가서 과자 들고 와!” “내가 가져올게.” (서랍을 열고 책꽂이를 본다) ‘모두 과자. 모두 휴지. 어째서……. 이 인간, 전공책은 도대체 어디에 둔 것인가.’ (95쪽/2005.3.23.)

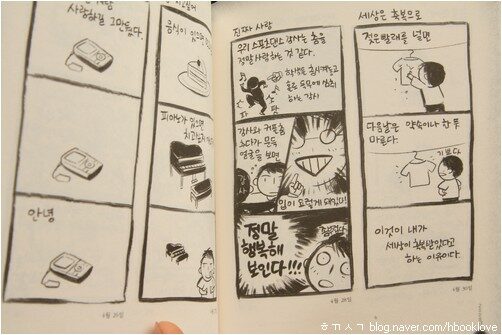

만화책 《도자기》(애니북스,2008)에 이어 《사금일기》(애니북스,2011)를 읽습니다. 사랑하는 손길로 빚은 만화가 알알이 담긴 이야기책을 읽습니다. 8월하고도 스무 날이 접어들도록 햇살 한 줌 내주지 않는 찌푸린 하늘이 끝없이 쏟아내는 빗줄기 소리를 들으면서 《사금일기》를 읽습니다.

《도자기》를 읽던 때에는 인천 골목동네 한복판에서 살아가며 골목이웃이 골목밭 일구는 자리를 갓난쟁이를 안고 업으며 돌아다니는 몸이었습니다. 《사금일기》를 읽는 오늘은 세 해 앞서 갓난쟁이였던 첫째가 네 살로 훌쩍 커서 홀로 책읽기를 할 만큼 되고, 둘째가 곧 백날째를 맞이할 무렵입니다.

빗소리에 섞이는 풀벌레 고운 소리를 듣습니다. 풀벌레들은 그치지 않는 빗줄기인데에도 울음소리를 그치지 않습니다. 비가 닿지 않는 어디에서 이렇게 가늘면서 길고 곧으면서 맑은 소리를 나누어 줄까요.

비가 그치지 않으니 빨래 마르는 소리를 듣기 힘듭니다. 둘째 기저귀를 말리느라 지난 석 달 동안 아주 괴롭습니다. 그래도 지난 석 달을 이렁저렁 살아냅니다. 앞으로도 또 씩씩하게 살아내겠지요. 햇볕을 구경하지 못하지만, 햇살을 마음껏 받아들이지 못하지만, 풀과 나무로 둘러싸인 이 작은 집에서 고운 햇볕과 따순 햇살을 바라고 기다리면서 살아숨쉬겠지요.

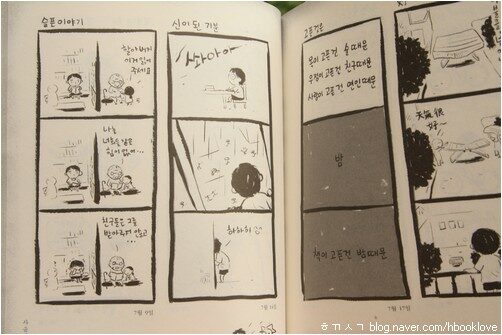

- “그래? 나도 물론 구걸하는 사람들이 백 프로 옳다고 생각지 않아. 하지만 만약 그 구걸하는 사람이 내가 아는 사람이라면? 그게 너라면? 난 절대 그냥 지나치지 않을 거야. 그게 내가 조금이라도 돈을 내는 이유야.” (139쪽/2007.6.30.)

책으로 나온 《사금일기》인데, 나와 옆지기는 《사금일기》를 일찌감치 다 보았습니다. 책으로 나오기 앞서 만화쟁이 호연 님 누리방(sakumkun.blog.me)에서 다 보았습니다.

누리방에서 다 본 만화를 다시 책으로 사서 읽는 셈인데, 누리방에서 다 본 만화이기에 이렇게 다시 책으로 사서 읽습니다. 한 번 읽으며 가슴으로 촉촉히 젖어드는 고운 이야기를 거듭 읽기를 좋아하기 때문입니다. 거듭 읽거나 새로 읽을 만할 때에 비로소 장만할 책이라고 느끼기 때문입니다. 아니, 거듭 읽거나 새로 읽을 만하지 않다면 처음부터 찾아 읽을 까닭이 없다고 느낍니다. 여러 차례 되읽을 만해야 비로소 찾아 읽을 값과 땀과 보람과 기쁨이 있다고 느낍니다.

책읽기는 지식읽기 아닌 삶읽기이기 때문에, 같은 이야기를 꾸준히 되풀이하면서 새로 읽습니다. 이와 맞물려, 글을 한 꼭지 쓴다 할 때에도, 내가 쓴 내 글을 나 스스로 열 번 백 번 즈믄 번 되읽으면서 내 글을 나 스스로 좋아할 만큼 되어야 비로소 글을 한 꼭지 쓴다 할 수 있다고 느낍니다. 바야흐로, 글쓰기란 삶쓰기입니다. 글을 쓰는 사람은 삶을 쓰는 셈입니다. 삶을 글로 쓴다 할 때에는 사랑을 담는다 하겠습니다. 삶을 글로 쓰며 사랑을 담는다 할 때에는 사람 이야기를 담는 노릇입니다.

만화를 그리는 호연 님은 호연 님 삶을 만화로 그립니다. 호연 님이 사랑하는 삶을 만화로 그립니다. 호연 님 스스로 사랑하면서 살아가는 사람 이야기를 만화로 빚습니다.

- ‘몸이 아픈 동안 살이 엄청 빠졌다. 그래서, 갈비뼈에 양말을 문질러 빤다.’ “그만 햇!!” (192쪽/2009.10.26.)

재미난 만화일 수 없습니다. 즐거운 삶입니다. 신나는 만화이지 않습니다. 고마운 사랑입니다. 멋진 만화가 아닙니다. 착한 사람입니다.

- “저 사금일기 출판할 거예요.” “사금일기 별로예요. 도자기가 더 재밌어요. 도자기2나 그려요.” “도자기 미워.” (212쪽/2010.1.23.)

사랑하는 손길로 만화를 그리면, 그린이 삶부터 따사로이 껴안습니다. 그린이 삶부터 스스로 따사로이 껴안기에, 그린이를 둘러싼 사람들 삶을 따사로이 껴안습니다. ‘톨스토이’는 사랑이고, 《사금일기》는 톨스토이를 사랑으로 읽은 사랑입니다. (4344.8.20.흙.ㅎㄲㅅㄱ)

― 사금일기 (호연 글·그림,애니북스 펴냄,2011.8.12./1만 원)

(최종규 . 2011)