-

-

임금님과 수다쟁이 달걀 부침

조 신타 그림, 데라무라 데루오 글, 유문조 옮김 / 길벗어린이(천둥거인) / 2003년 6월

평점 :

절판

‘넓은 성에 갇힌’ 임금님과 병사

[다 함께 즐기는 그림책 91] 조 신타·데라무라 데루오, 《임금님과 수다쟁이 달걀 부침》(돌베개어린이,2003)

늦여름에 흐드러지게 노란 꽃봉우리를 올리는 두릅나무를 바라본 지 보름이 지났는데, 막상 두릅꽃을 사진으로 담지는 않으며 지냈습니다. 날마다 창밖으로 바라보고 또 쳐다보느라 그저 눈길을 거쳐 내 마음으로 담았습니다.

두릅꽃을 사진으로 찍어 간수하면 두릅꽃 모양이 잘 떠오르지 않을 때에 이 사진을 들여다보면서 가만히 떠올릴 수 있습니다. 둘레 많은 사람들한테 두릅꽃 이야기를 펼칠 수 있습니다.

우리 아이들을 헤아리면, 두릅꽃을 꼭 사진으로 담지 않아도 됩니다. 아이들은 저희 눈으로 바라보고 저희 손으로 쓰다듬으면 돼요. 따로 꽃도감이나 풀도감이나 나무도감을 옆구리에 끼면서 ‘도감과 나무를 맞춘다’거나 ‘도감과 꽃을 견준다’거나 하지 않아도 좋습니다. 코앞에서 마주하는 결대로 두릅나무와 두릅싹과 두릅잎을 맞아들이면 돼요.

처음 시골자락에 움을 트는 사람들은 이 풀도 모르고 저 꽃도 모르며 그 나무도 모릅니다. 알 턱이 없습니다. 그렇지만 모르면 모르는 대로 좋습니다. 모르니까 여쭙니다. 모르니까 모르는 대로 찬찬히 들여다보면서 사귑니다. 잘 빚은 도감을 펼쳐 능금꽃을 즐기거나 배꽃을 누려도 나쁘지 않습니다. 훌륭하게 빚은 그림이나 멋들어지게 찍은 사진은 인터넷을 누비면 아주 손쉽게 찾을 수 있어요.

꽃은 꽃이기 앞서 어느 한 자리에 뿌리를 내려 흙한테서 먹이를 얻으며 살아가는 목숨입니다. 사람들이 이름을 붙여 꽃이고, 이름을 한 번 더 붙여 무슨무슨 꽃입니다. 이 고을 사람들은 이렇게 이름을 붙이고, 저 고을 사람들은 저렇게 이름을 달아요. 나는 내가 사랑하는 터전에 조용히 보금자리를 마련했으니, 나는 나대로 내 고을에 걸맞게 내 느낌을 담아 내 삶으로 어깨동무하는 이름으로 부릅니다. 내가 내 아이한테 이름을 하나 알뜰히 지어서 부르듯, 내 보금자리 깃든 시골자락에서 마주하는 풀과 꽃과 나무마다 내 사랑을 실어 이름 하나 나눕니다. 만화영화 〈빨간머리 앤〉에서 보듯, 빨간머리 앤만 새삼스레 붙일 이름이 아닙니다. 누구나 내 사랑을 곱게 나누면서 함께할 이름입니다.

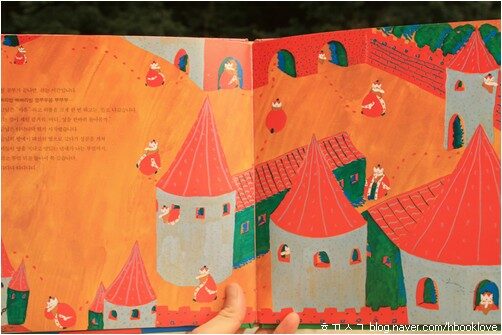

.. 임금님은 “아흠” 하고 하품을 크게 한 번 하고는 뜰로 나갔습니다. “노는 것이 제일 즐거워. 어디, 성을 한 바퀴 돌아 볼까.” 임금님은 타닥타닥 뛰기 시작했습니다. 임금님의 방에서 대신의 방으로 갔다가 성문을 거쳐 병사들의 방을 지나고 맛있는 냄새가 나는 부엌까지. 그리고 부엌 뒤를 돌아서 쭉 갔습니다. 타다다다 타다다다 .. (4쪽)

풀벌레 울음소리는 풀벌레 울음소리이기에 즐겁습니다. 하루 내내 풀벌레 울음소리에 휩싸이며 살아가다 보면, 이 울음소리는 노랫소리이기도 하고, 풀벌레 아닌 하늘이 베푸는 노랫소리이기도 합니다. 나로서는 풀벌레 소리가 아니라 하느님 소리로 받아들일 수 있습니다. 흙님 노랫소리라든지 바람님 노랫소리로 여겨도 즐겁습니다.

내가 이 땅에서 올려다보는 파란 빛깔 하늘은 달에서 바라볼 때에는 어떠한 빛깔이 될까요. 바닷속에서 올려다볼 때에는 또 어떠한 빛깔이 되나요. 깊은 숲이나 나무 몇 그루조차 아닌, 그저 자동차로 거센 물결을 이루며 높다란 건물이 가득한 커다란 도시에서는 하늘을 올려다볼 겨를이 얼마나 될는지요. 커다란 도시에서도 하늘빛을 가늠하거나 헤아릴 말미가 있는지 잘 모르겠습니다만, 커다란 도시에서도 무언가 하늘빛을 그릴 수 있습니다.

날마다 손수 차려서 손수 먹는 밥그릇을 받아쥐면서 생각합니다. 하얀 밥이건 누런 밥이건 까무잡잡한 밥이건 노르스름한 밥이건 모두 고맙습니다. 밥 빛깔이 내 몸으로 스미면서 내 몸을 이루는 빛깔이 되리라 느낍니다. 내가 먹는 모든 밥거리가 내 몸과 마음을 이루는 빛깔이 된다고 느낍니다.

빨간 빛깔 반찬을 먹을 때에는 내 몸과 마음에 빨간 물이 듭니다. 푸른 빛깔 반찬을 먹을 때면 내 몸과 마음에 푸른 물이 듭니다. 온갖 화학첨가물이 든 소시지나 햄이나 과자를 먹는다면 내 몸과 마음에는 온갖 화학첨가물 빛깔이 물들겠지요.

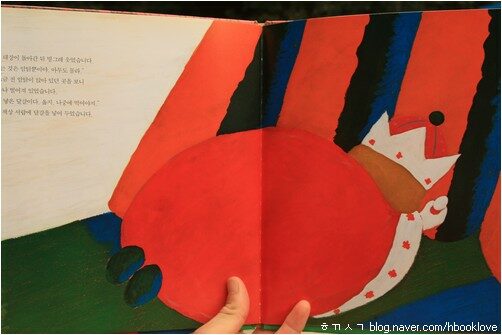

.. 임금님은 방으로 돌아왔습니다. “아아, 놀랐다. 이렇게 큰 소동이 벌어질 줄은 몰랐는걸.” 한숨 돌리고 보니, 손에 열쇠를 쥐고 있었습니다. “이건 어쩌지? 열쇠를 들고 있으면 닭장 문을 연 걸 들켜 버리잖아. 에잇, 이깟 열쇠 버리면 되지 뭐.” 임금님은 창 밖으로 열쇠를 던졌습니다 .. (10쪽)

살아가는 터전에서 생각합니다. 살아가는 터전에서 생각하면서 이웃과 동무를 사귑니다.

그림책 《임금님과 수다쟁이 달걀 부침》(돌베개어린이,2003)을 읽는 내내, 아이가 이 그림책을 혼자 펼치는 내내, 때때로 아이한테 이 그림책을 읽어 주는 내내, 좁다란 성이 커다란 나라라도 되듯 여기는 ‘우물에 갇힌 임금님과 신하와 병사’가 더없이 외로우면서 딱해 보입니다. 임금님은 왜 성에 갇힌 임금님으로 살아가나요. 신하는 왜 성에 갇힌 임금님을 모시며 스스로 갇힌 사람으로 살아가나요. 병사들은 스스로 좋아서 성에 갇힌 임금님을 모시는 바보스러운 군인으로 살아가는지요, 어쩔 수 없이 끌려온 슬픈 군인으로 지내는지요, 식구들 먹여살리자니 하는 수 없이 칼과 창과 방패를 든 무시무시한 군인이 되어 제 삶을 갉아먹어야 하는지요.

임금님이 할 수 있는 일이란 기껏 닭장 문을 함부로 열어 자그맣게 법석을 피우고는 발뺌하는 짓입니다. 병사들이 하는 일이란 고작 닭을 잡아 닭장에 우겨넣고는 ‘거짓말을 하며 발뺌하는 임금님한테 속아 도무지 찾을 길 없는 나쁜 녀석을 찾느라 애먼 나날을 보내는’ 짓입니다. 요리사가 하는 일이란 그저 스스로 감옥으로 들어가는 짓입니다.

하나같이 바보스럽습니다. 하나같이 우스꽝스럽습니다. 하나같이 엉터리입니다.

그러고 보면, 정치이든 경제이든 문화이든 예술이든 모두 바보스럽습니다. 우스꽝스럽지 않은 경제란 없습니다. 엉터리 아닌 예술이란 없습니다. 모두들 대단한 이름이나 힘이나 돈을 이루었다며 우쭐거리지만, 대단하다는 이름이나 힘이나 돈이란 당신들 삶을 얼마나 살찌우는가요.

달걀 한 알에도 참이 깃드는걸요. 달걀 한 알을 숨기느라 남우세스러운 짓을 하는걸요. 아니, 달걀 한 알을 꿀꺽 먹으면 참이 언제까지고 감추어지리라 생각하는걸요.

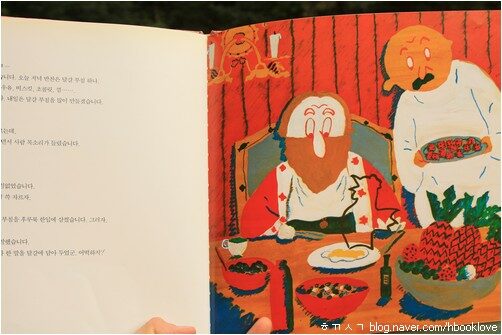

.. “마마, 더 죄송한 일이 있습니다. 닭들이 조금 전에 총소리를 듣고 놀라서 알을 못 낳게 되었습니다. 마마, 그래서 부엌에는 달걀이 한 알도 없습니다. 저……, 마마, 요리사에게 오늘 저녁에 달걀부침을 하라고 하셨지만, 할 수가 없습니다. 요리사는 자기 잘못이라면서 제 발로 감옥에 들어가 버렸습니다.” “뭐, 감옥에?” 임금님은 책상 서랍 안에 있는 달걀이 생각났습니다. “달걀이 있으면 요리사가 감옥에서 나올 수 있나?” “예, 예.” 임금님은 책상 서랍에서 달걀을 꺼내어 멍청히 서 있는 대신에게 건네주었습니다. “자, 달걀이다. 요리사를 감옥에서 꺼내 줘. 나는 닭장을 연 범인을 감옥에 넣으라고 명령했어. 요리사는 범인이 아니잖아.” .. (20쪽)

달걀부침은 수다쟁이가 아닙니다. 임금님이야말로 수다쟁이입니다. 겉치레를 하고 거짓말을 하며 껍데기를 뒤집어쓰는 임금님이야말로 부질없는 말을 쏟아내는 수다쟁이입니다.

달걀부침은 오직 한 마디만 합니다. 오직 참다운 말 한 마디만 합니다.

참말을 하는 이는 수다쟁이가 아닙니다. 거짓말을 하는 이가 수다쟁이입니다.

참삶을 일구는 이는 임금 자리를 노리거나 꿈꾸거나 꾀하지 않습니다. 거짓삶에 얽매인 이가 임금님 자리를 노리거나 꿈꾸거나 꾀합니다.

스스로 달걀부침 하나 할 줄 모르고, 스스로 삶을 배울 줄 모르고, 스스로 하늘을 올려다보거나 흙을 어루만질 줄 모르고, 스스로 옷을 기울 줄 모르고, 스스로 이부자리를 갈무리할 줄 모르고, 스스로 사랑할 줄 모르기에 ,임금님 자리에 앉아 나라를 다스린다며 콧대를 높일밖에 없다 할 만하겠지요.

닭들은 닭장에 갇혀 임금님 밥이 되기를 기다립니다. 임금님은 스스로 성에 갇히면서 스스로 무엇이 되기를 기다릴까요. (4344.8.31.물.ㅎㄲㅅㄱ)

― 임금님과 수다쟁이 달걀 부침 (조 신타 그림,데라무라 데루오 글,유문조 옮김,돌베개어린이 펴냄,2003.6.25./8000원)