-

-

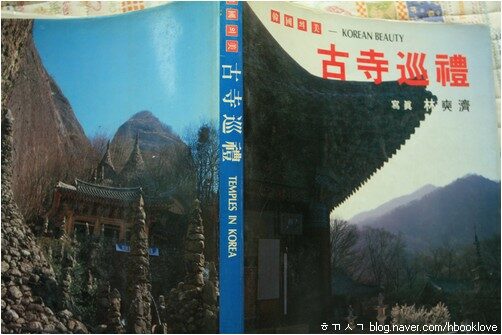

고사순례

서문당 편집부 엮음 / 서문당 / 1988년 6월

평점 :

절판

사진을 살리는 길, 사진을 빛내는 사랑

[따순 손길 기다리는 사진책 25] 임석제, 《韓國의 美, 古寺巡禮》(서문당,1988)

1918년에 태어나 1994년에 숨을 거둔 임석제 님은 한국 ‘현대 리얼리즘 사진’을 일군 분으로 이름이 높습니다. 그렇지만 막상 임석제 님 사진작품을 찾아보기란 아주 힘듭니다. 1940∼50년대에 찍었다고 하는 사진들을 ‘한국 현대 사진 역사’를 다루는 책에 띄엄띄엄 싣기는 하지만, 아직까지 사진책 한 권으로 갈무리해서 선보이지 못합니다. 문화체육관광부에서 발벗고 나서며 이 같은 일을 하면 좋으련만, 또는 이 나라 사진 문화를 북돋우려고 하는 기관이나 단체에서 이러한 일을 꾀하여 정부 뒷배를 받아 사진책을 내놓으면 좋으련만, 이 같은 일도 좀처럼 이루어지지 않습니다.

헌책방에서 《韓國의 美, 古寺巡禮》(서문당,1988)라는 196쪽짜리 사진책을 찾아내어 읽으며 생각합니다. 나는 사진을 1998년에 처음 배웠습니다. 사진을 처음 배울 때에 사진책을 장만해서 꾸준히 읽으며 스스로 내 눈길과 마음길과 삶길을 가다듬는 일까지 배우지는 못했습니다. 사진기 다루는 손길이랑 사진이 실리는 신문을 읽는 생각길만 배웠습니다. 다만, 나는 사진을 배우기 앞서 언제나 혼자 책을 사서 읽으며 여러 가지를 익혔습니다. 헌책방을 바지런히 돌아다니고, 도서관하고 새책방을 꾸준히 찾아다니면서, 내 나름대로 내가 헤아릴 수 있는 책은 스스로 모두 살피며 익히곤 했어요. 사진을 처음 배우던 때, 학교에서 사진책 사서 읽으라는 말은 하지 않았으나, 나는 푼푼이 돈을 모아 헌책방과 새책방에서 사진책을 장만했습니다. 돈이 모자라면 그저 책방 한켠에 선 채 몇 번이고 읽었습니다. 기계를 다루는 손길은 학교에서 배울는지 모르나, 이 손길 또한 스스로 사진기 단추를 얼마나 자주 많이 누르느냐에 따라 달라진다고 깨달았으며, 사진을 읽는 마음길이랑 사진을 찍는 눈길 또한 스스로 삶을 어떻게 누리느냐에 따라 새로워진다고 느꼈어요.

새책방에는 없고 헌책방에는 드문드문 들어오는 《韓國의 美, 古寺巡禮》를 잘 알아보며 즐거이 장만하는 사람이 있습니다. 《韓國의 美, 古寺巡禮》가 헌책방에 들어오건 말건 아랑곳하지 않거나 알아보지 않는 사람이 있습니다. 사진을 하는 사람은 사진을 하는 대로 알아보거나 못 알아봅니다. 사진을 안 하는 사람은 사진을 안 하는 대로 알아보거나 못 알아봅니다.

나는 임석제라는 분이 누구인지 모르면서 이 사진책을 헌책방에서 만났습니다. 1998년부터 곧잘 이 사진책을 헌책방에서 보았으나 막상 이 사진책을 장만한 때는 2008년 언저리가 아니었나 싶습니다. 처음 사진을 배우던 무렵에는 ‘문화재 사진만 밋밋하게 깃든’ 사진책이라고 여겨 슥 훑고는 내려놓았어요. 나는 ‘문화재 같은 건물’을 찍을 마음이 없었거든요. 2008년 무렵에 비로소 이 사진책을 장만한 까닭은 ‘한국 현대 사진’ 이론을 다루는 책을 읽다가 이분 이름을 보았기 때문입니다. 어, 이 사진책을 내놓은 분이 한국 현대 사진 역사에 이름이 나오는 그분 아닌가, 하고 고개를 갸웃갸웃했습니다. 한국 현대 사진을 다룬 이론책에는 임석제 님이 1988년에 내놓은 《韓國의 美, 古寺巡禮》라는 책을 적바림하지 않았거든요. 이분이 1940∼50년대에 어떠한 작품을 내놓았는가랑 1950년대 끝무렵부터 ‘멧자락 찍는 사진’으로 탈바꿈했다는 말만 있었어요.

1988년에 나온 《韓國의 美, 古寺巡禮》 책날개에는 1918년 평북 정주에서 태어나서 “개인전 열세 차례”를 열고 “국전 초대작가 심사위원장 역임”에 “한국사진작가협회 자문위원”이요 “사진동우회 명예회원”이라는 글줄만 짤막히 적힙니다. 사진을 찍은 이가 남기는 말은 한 줄로도 안 실립니다. 사진하고 동떨어진 불교학자 한 분이 쓴 글만 앞뒤로 실립니다. 불교학자가 쓴 글에는 사진 이야기란 없고, 이 나라 문화와 역사에서 절집과 불교가 어떻게 이바지했는가 하는 이야기만 있습니다.

임석제 님은 너무 잊혀진 이름이라고 느낍니다. 임석제 님 사진을 놓고 이러쿵저러쿵 이야기할 실마리조차 거의 없다고 느낍니다. 이해선 님은 1980년에 창작 사진책을 하나 선보였고, 2005년에 어여쁜 사진책 하나 번듯하게 새로 나오기도 합니다. 임응식 님은 문화훈장을 받고, ‘기리는 사진잔치’를 2012년에 서울 덕수궁미술관에서 눈부시게 열기도 합니다. 책으로도 전시회로도 좀처럼 만날 수 없다면, 임석제 님 사진넋이나 사진길이란 앞으로도 언제까지나 묻히거나 잠잘밖에 없으리라 느낍니다.

사진책 《韓國의 美, 古寺巡禮》만 읽으며 임석제 님 사진을 말해도 될까 궁금합니다. 임석제 님이 한창 젊던 무렵 스무 해 즈음 펼친 사진은 모르면서 이 사진책 하나로 사진쟁이 한길과 한삶을 이야기해도 될는지 궁금합니다. 어쩔 수 없는 노릇이라지만 슬프고, 하는 수 없지만 서운합니다. 그러나, 임석제 님이 지난날 같은 사진길을 걷지 않기 때문에 굳이 지난날 사진을 들추어 말할 까닭이 없을 수 있겠지요. 임석제 님은 한창 젊던 무렵 바지런히 걷던 사진길은 그치고 새 사진길을 걸은 만큼, 새 사진길을 놓고 이야기할 만하달 수 있겠지요.

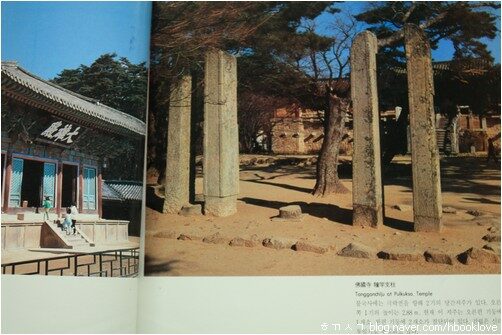

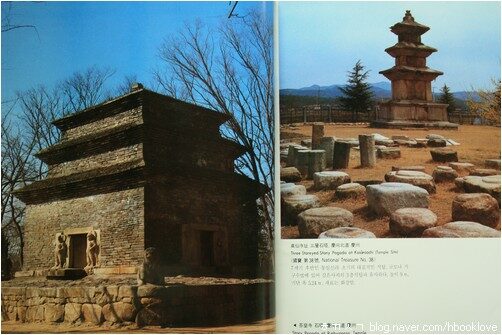

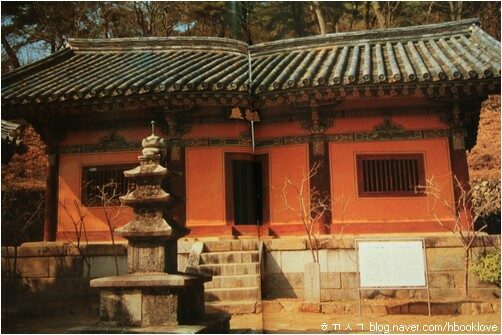

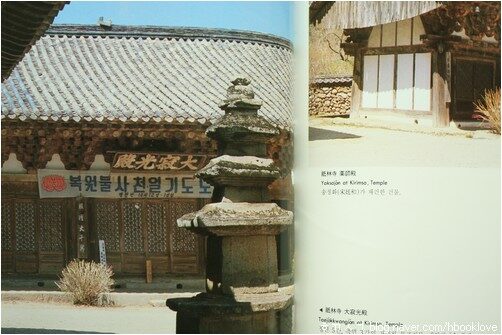

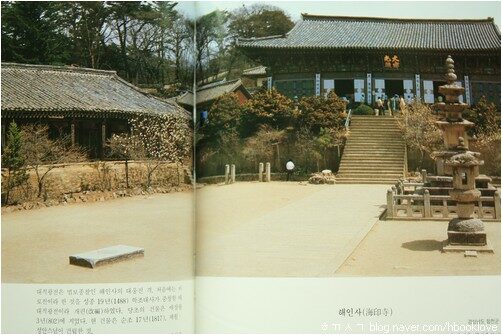

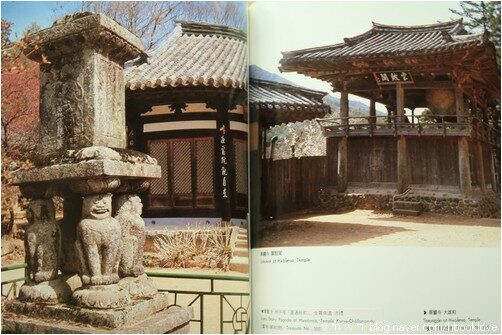

사진책 이름처럼 ‘옛절 나들이’를 하면서 옛절 자취를 보여주는 《韓國의 美, 古寺巡禮》입니다. 옛절 모습을 보여주고, 옛절에 깃든 돌탑을 보여줍니다. 옛절과 함께 나이를 먹는 굵고 우람한 나무를 보여줍니다. 옛절이 깃든 깊은 멧자락이 얼마나 아름답고 푸르게 우거진 숲인가를 보여줍니다.

그런데 임석제 님이 찍은 옛절과 옛절 언저리 사진은 ‘옛절만 곱게’ 담기지 않습니다. 지구별에서 가장 아름답다 여길 만한 모습으로는 보이지 않으며, 나라밖에 널리 내세울 만큼 훌륭한 문화재라는 모습으로도 보이지 않습니다. 흔한 말로, ‘신비스러운’ 사진이 아닙니다. ‘고요한 아침 나라’ 같은 느낌이 없습니다. ‘국보나 보물이 된’ 값나가는 물건이라는 느낌조차 없어요.

임석제 님이 담은 옛절과 옛절 언저리 모습은 ‘언제나 사람들하고 함께 살아낸 쉼터이자 믿음터’라고 느낍니다. 사진을 보아도 ‘절집을 드나드는 사람들 모습’이 꽤 자주 나타나요. 절집에서 붙인 걸개천이 곳곳에 보입니다. 우람한 나무 앞에 멋없이 박은 알림판도 보입니다. 예술스럽다거나 종교스럽다거나 하지 않습니다. 꽤 수수합니다. 퍽 투박해요. 부러 힘을 주어 찍은 사진이 아니에요. 괜시리 바람 넣은 사진이 아닙니다. 사진으로만 보여지는 모습이 아니에요. 이 사진을 보고 나서 절집 나들이를 하면 바로 이 같은 모습을 찾아볼 수 있겠구나 싶어요. 어깨에 힘을 뺀 채 홀가분히 담은 사진인 만큼, 푸근하다면 푸근하게 느낄 사진이요, 살갑다면 살가이 느낄 사진입니다.

국보 이름 붙은 문화재이니까 더 거룩하게 여겨야 하지는 않아요. 수수한 풀과 나무이기에 더 어여삐 바라보아야 하지는 않아요. 모두 사랑스러운 모습입니다. 저마다 애틋한 삶벗입니다. 서로서로 좋은 꿈길입니다.

이야기를 품을 때에 즐거이 읽는 글이 됩니다. 이야기를 들려줄 때에 즐거이 누리는 사진이 됩니다. 이야기를 빚을 때에 기쁘게 쓰는 글이 됩니다. 이야기를 일굴 때에 기쁘게 나누는 사진이 됩니다. 사진책 《韓國의 美, 古寺巡禮》는 절집을 나들이할 때에는 절집에서 ‘아름다운 이야기’를 느낀다는 대목을 보여줍니다. 절집 아닌 배움집, 곧 초·중·고등학교를 찾으러 이 나라 골골샅샅 누비면, 이들 초·중·고등학교 둘레에서도 ‘아름다운 이야기’를 얼마든지 느낄 수 있어요. 자그마한 학교에서 일하는 교사뿐 아니라, 조그마한 학교에서 청소하는 일꾼을 만나며 사진이야기 엮을 만합니다. 깊디깊은 두메에 깃든 학교 사택을 사진으로 찍을 수 있고, 깊디깊은 두메가 둘레 숲과 멧자락과 냇물이랑 얼마나 어여삐 얼크러지는가 하는 모습을 사진으로 찍을 수 있습니다. 학교 아이들을 찍을 수 있으며, 학교를 아주 옛날에 마치고 할머니가 된 사람이나 아저씨가 된 사람을 찍을 수 있어요. 마을에서 나고 자라 마을에서 아이들을 키우며 ‘내가 다녔고 내 아이가 다니는’ 학교 이야기를 사진으로 빚을 수 있어요.

사진은 더 도드라진 문화나 예술이 아닙니다. 사진은 더 거룩한 문화나 예술이 아닙니다. 이와 마찬가지예요. 사진은 더 모자라거나 덜 떨어진 문화나 예술이 아닙니다. 더 높지 않으나 더 낮지 않아요. 언제나 우리 곁에 있는 문화나 예술입니다. 늘 우리와 함께 살아가는 문화이며 예술이에요. 삶으로 누리는 사진이고, 삶이 꽃으로 피어나는 사진입니다.

국보급 문화재이든 국보 문화재이든 ‘문화재’이기만 하지 않습니다. 국보라서 더 훌륭하지 않으며, 국보가 아니라서 초라하지 않습니다. 모두 좋은 문화재이며, 모두 사랑스러운 삶자락입니다. 먼먼 옛날 어떤 살림살이가 오늘날에는 국보가 될 수 있고, 오늘날 어떤 살림살이가 먼먼 앞날 국보가 될 수 있어요.

오늘을 살아가는 이곳 이 하루를 누릴 때에 즐겁습니다. 오늘 이곳에서 예쁘게 살아가며 누리는 내 이야기라면 흐뭇합니다. 사진은 언제나 오늘을 씁니다. 글도 늘 오늘을 씁니다. 지나간 아득한 이야기를 글로 쓰기도 한다지만, 지나간 아득한 이야기를 사진으로 찍기도 해요. 이를테면, 《韓國의 美, 古寺巡禮》처럼 문화재를 사진으로 담을 때에는 지나간 아득한 이야기와 오늘 살아가는 이야기가 골고루 담깁니다. 곧, 이야기를 담을 때에 사진이 됩니다. 어제를 찍거나 오늘을 찍거나 앞날을 찍는 일은 대수롭지 않습니다. 이야기를 찍느냐 이야기를 못 찍느냐가 대수롭습니다. 이야기를 살릴 때에 사진이 살고, 이야기를 빛낼 때에 사진이 빛납니다. (4345.2.28.불.ㅎㄲㅅㄱ)

― 韓國의 美, 古寺巡禮 (임석제 사진,서문당 펴냄,1988.6.20.)