-

-

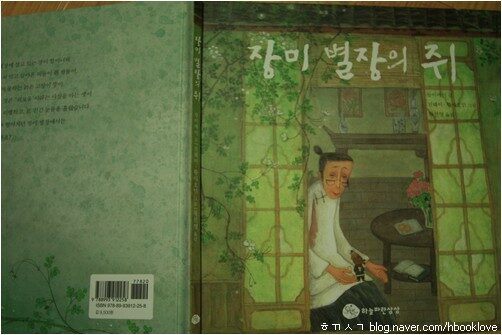

장미 별장의 쥐

왕이메이 글, 천웨이 외 그림, 황선영 옮김 / 하늘파란상상 / 2010년 4월

평점 :

사랑을 짓는 작은 집 사람들

[다 함께 즐기는 그림책 122] 천웨이·황샤오민·왕이메이, 《장미 별장의 쥐》(하늘파란상상,2010)

둘째 아이가 새벽 다섯 시 반 즈음까지 내처 칭얼거리다가 어머니 품에서 드디어 새근새근 잡니다. 겨우 한숨을 돌리는구나 싶으면서 이제 아버지는 새벽 글쓰기를 할까 싶을 무렵, 첫째 아이 이불을 여미는데 첫째 아이가 “아버지, 손.” 하면서 나지막하게 부릅니다.

곁에 누워서 첫째 아이 손을 잡습니다. 첫째 아이는 제 동생이 제 어머니 품에 안기듯 제 아버지 품에 안깁니다. 아버지 머리를 만지작거리고 손을 조물락거립니다. 얼마쯤 이리 있으면 아이가 잠들까 헤아리는데, 아이는 안기거나 손을 잡은 채 옹크리고 싶어 합니다.

한참 흐르고서야 첫째 아이가 새근새근 잡니다. 나도 얼핏 같이 잠들었습니다. 자리에서 일어나 다시 글쓰기를 하고 싶으나 몸이 매우 무겁습니다. 셈틀을 끕니다. 도로 자리에 눕습니다. 아이가 착 달라붙은 좁은 자리에서 잠을 부릅니다.

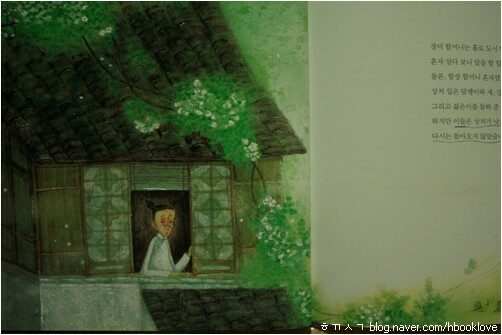

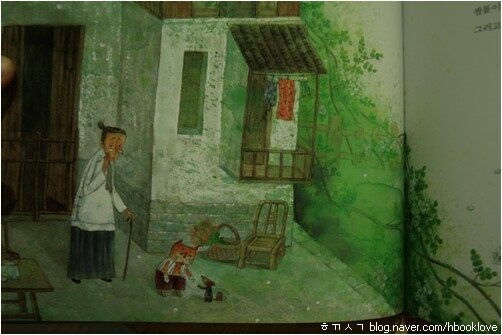

.. 항상 할머니 혼자였던 것은 아닙니다. 상처 입은 달팽이와 새, 강아지 그리고 젊은이를 돌봐 준 적도 있었지요. 하지만 이들은 상처가 낫자마자 별장을 떠났고, 다시는 돌아오지 않았습니다 .. (5쪽)

첫째한테는 둘째가 태어나기 앞서처럼 어머니랑 아버지 손을 나란히 잡고 잠들 날이 없습니다. 어머니는 아침부터 저녁까지, 또 밤에 불을 끄고 자는 동안, 언제나 둘째 갓난쟁이를 품에 안습니다. 첫째 아이는 어머니 품에 안길 겨를이 없을 뿐 아니라, 어머니는 첫째 아이를 살필 틈이 거의 없습니다. 둘째 아이는 어머니가 쉬 하러 마당으로 나갔다 하면 울음을 터뜨립니다. 아주 울보요 엄마쟁이입니다.

곰곰이 돌이키면, 둘째만 아니라 첫째도 엄마쟁이요 울보였습니다. 밤새 칭얼거리며 어머니 잠 못 재우기로는 둘째보다 첫째가 훨씬 더했습니다. 첫째가 둘째처럼 갓난쟁이였던 때, 아직 걸음마를 못 떼고, 이제 막 걸음마를 떼며 무럭무럭 크던 때(그렇다고 요즘 안 큰다는 소리가 아니에요), 밤잠이 얼마나 모질었는지 몰라요. 게다가 첫째 아이는 밤에 잘 잘 수 있는 때를 맞이한 뒤에는 잠자리에 눕고 한두 시간쯤 으레 “나 쉬 마려.”라든지 “나 물 마실래.” 같은 말을 끝없이 되풀이했어요.

모든 치레를 다 하고 가까스로 자리에 누워 뻑적지근한 허리를 펴며 살짝 잠이 들 무렵 쉬 마렵다며 앵앵거리는 꼴이란. 다시 일어나 쉬를 누이고 눕혔더니 이제는 또 물을 마시겠다며 징징거리는 꼴이란. 물잔에 물을 따라 주어 마시게 했더니 이제는 흥얼흥얼 노래를 부리는 꼴이란. 조용해지는가 싶으며 어느덧 다시 잠이 들라치니 또 쉬가 마렵대며 앵앵거리는 꼴이란 ……. 날마다 두 시간 즈음 이런 밤놀이 아닌 밤놀이로 어머니 아버지를 지치게 한 나이가 세 살 막바지와 네 살 첫무렵. 어쩌면, 둘째 아이가 제 누나 뒤를 고스란히 밟으며 이렇게 어머니 아버지 등허리를 고부자리게 할는지 몰라요.

.. 장미 할머니는 겨우내 먹을 빵과 잼을 충분히 준비해 놓았습니다. 식사 때가 되면 쌀톨이는 할머니 곁에서 빵을 먹었습니다. 함께 겨울을 보낼 친구가 생겨서 할머니는 몹시 기뻤어요 .. (8쪽)

어머니 아버지 사이에 아이 하나만 있대서 아이 하나만 오롯이 사랑을 받지 않습니다. 어머니 아버지 사이에 아이 둘이 있으면 두 아이가 사랑을 나누어 받지 않습니다. 아이가 셋이거나 넷이거나 다섯이라서 다를 수 없습니다. 아이가 하나이든 둘이든 여럿이든, 아이들은 제 어머니와 아버지한테서 모든 사랑을 듬뿍 받습니다. 아이가 둘이라면, 첫째는 둘째한테서, 둘째는 첫째한테서, 어버이가 나누는 사랑하고는 또 다른 사랑을 서로 듬뿍 주고받습니다.

밤새 잠을 제대로 이루지 못해 허구헌날 온몸이 찌뿌둥합니다만, 아침부터 새삼스레 갖은 집일을 하며 조각조각 겨를을 내어 생각을 하노라면, 이 찌뿌둥한 몸뚱아리만큼 아이들과 옆지기한테서 사랑을 받았다는 뜻이구나 싶어요. 참 대단히 사랑받는다는 뜻이라, 가끔은 조금 덜 받아도 좋겠네 싶지만, 서로서로 주고픈 사랑이 놀랍도록 큰데, 애써 손사래칠 까닭이 없어요. 남김없이 받고, 스스럼없이 베풀어야지요.

.. 쌀톨이는 울고 있는 장미 할머니를 보고 어리둥절했습니다. 자기를 위해 울어 줄 사람이 있을 거라고는 꿈에도 생각해 본 적이 없었거든요 .. (15쪽)

날마다 집식구 빨래 무던히 해치우면서 이렇게나 빨래 내놓는 집식구를 ‘미워’하는 어버이가 있겠습니까. 마땅히 치를 빨래요, 마땅히 차릴 밥이며, 마땅히 받아들일 ‘밤잠 못 이루는 칭얼거림 쟁쟁거림 앵앵거림 징징거림’이에요.

천웨이·황샤오민 님 그림에 왕이메이 님 글이 깃든 그림책 《장미 별장의 쥐》(하늘파란상상,2010)를 읽습니다. 사랑은 나누어지지 않습니다. 이이한테 사랑 한 점 주고 저이한테 사랑 두 점 주지 않습니다. 이이한테도 저이한테도 온사랑을 고스란히 줍니다.

장미집 할머니는 쥐한테도 고양이한테도 온사랑을 고스란히 듬뿍 내어줄 뿐입니다. 하나만 장미집에 남아야 하지 않아요. 둘 모두 장미집을 떠나야 하지 않아요. 장미집에서 다툼이 없기를 바라는 할머니는 두 쥐와 고양이한테 온사랑을 남김없이 주고픈 사람일 뿐입니다.

.. 쌀톨이는 서둘러 장미 별장으로 돌아갔습니다. 저 멀리 장미 넝쿨 아래 앉아 있는 뚱이가 보였지요. 바람에 날려 하얀 장미꽃잎이 우수수 떨어졌지만 뚱이는 꼼짝도 하지 않았습니다 .. (26쪽)

사랑받으면서 사랑받는 줄 모르는 사람이 많아요. 사랑하지만 사랑하는 줄 모르는 사람도 많을까요. 아마, 둘 다 서로 비슷비슷하리라 싶어요. 살그마니 떨어져 지내면 깨닫겠지요. 다른 이웃이나 동무 틈에 끼어 보면 금세 느끼겠지요.

사랑은 스스로 밝히지 않습니다. 사랑은 스스로 내세우지 않습니다. 사랑은 스스로 이름을 붙이지 않습니다. 사랑은 노상 옳고 크게 느끼도록 빛나지 않습니다.

새벽부터 저녁까지 곱게 비추는 햇살은 그예 사랑입니다. 그러나 이 햇살사랑을 듬뿍 느끼며 고마이 여기는 사람은 아주 드뭅니다. 우리 몸속을 도는 핏물은 흙을 타고 흐르는 싱그러운 물을 고맙게 마시면서 비로소 스며들어 고운 목숨으로 되었어요. 그렇지만 내 몸속 핏물과 흙을 타고 흐르는 물줄기를 고마이 여기는 사람은 매우 적어요.

어버이가 나누는 사랑이 얼마나 예쁜지 깨닫는 아이는 얼마나 될까요. 아이가 나누는 사랑이 얼마나 고운지 알아채는 어버이는 얼마나 될까요. 모두들 잘 알거나 느끼면서 살아가나요. 모두들 사랑을 잘 알거나 느끼기에 아이들한테 무엇을 보여주고 무엇을 가르치며 어디에서 어떤 삶을 일구는가요.

《장미 별장의 쥐》에 나오는 달팽이랑 젊은이와 새와 강아지는 사랑이 무언지 모르거나 알려 하지 않으면서 멀리 떠났어요. 《장미 별장의 쥐》에 나오는 쥐와 고양이는 뒤늦게 사랑을 깨닫고는 눈물에 젖어요.

그래도 《장미 별장의 쥐》에 나오는 달팽이랑 젊은이와 새와 강아지는 나중에까지 사랑을 못 깨달을는지 모를 테고, 《장미 별장의 쥐》에 나오는 쥐와 고양이는 뒤늦게 사랑을 깨닫고는 눈물을 거두어 웃음으로 꽃피울 삶을 서로 어깨동무하면서 손수 일구려 힘쓰겠지요. (4345.1.8.해.ㅎㄲㅅㄱ)

― 장미 별장의 쥐 (천웨이·황샤오민 그림,왕이메이 글,황선영 옮김,하늘파란상상 펴냄,2010.4.30./9500원)