-

-

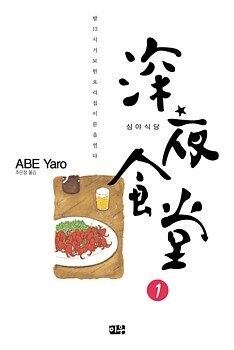

심야식당 1 ㅣ 심야식당

아베 야로 지음 / 미우(대원씨아이) / 2008년 9월

평점 :

구판절판

깊은 밤 잠에서 깨어

[만화책 즐겨읽기 106] 아베 야로, 《심야식당 (1)》

깊은 밤 잠에서 깨어 자지러지게 우는 둘째를 안습니다. 둘째는 밤에 오줌 누었다며 칭얼거릴 때에 기저귀를 갈면 어김없이 자지러지게 웁니다. 어머니가 오줌 누고 올라치면 더 자지러지게 웁니다. 둘째를 가만히 바라보면, 어머니 발걸음 소리에 더 자지러지게 웁니다. 발걸음 소리가 멀어지고 한동안 들리지 않으면 이내 마음을 접는 듯하다가, 다시 발걸음 소리가 들리며 방으로 들어오는구나 싶으면 새삼스레 자지러지게 웁니다.

오늘은 둘째 아이 울음소리가 첫째 아이를 깨우고야 맙니다. 첫째는 밤에 오줌을 누고 나서 잠자리에 누웠으나 꿈누리로 찾아가지 못합니다. 첫째 아이는 얼마나 오래 잠을 다시 들지 못하며 밤을 보내야 할까요.

시골집 밤은 깊고, 밤에 깊이 잠들지 못하면 아침에 개운하게 일어나지 못하는데, 모두들 아침에 느즈막하게 일어나면, 다들 찌뿌둥할 뿐더러 아침인지 낮인지 헷갈리는 하루가 되고 마는데.

방에 불을 넣습니다. 보일러가 한 차례 돌아가면 끄려고 아버지는 잠자리에 아직 눕지 않습니다. 방바닥이 차츰 따뜻해지고 방에 따스한 기운이 조금씩 돕니다. 깊은 밤에 곰곰이 생각에 잠깁니다. 원자력발전소가 뻥 하고 터지며 마을이 송두리째 날아간 일본땅 후쿠시마를 생각합니다. 후쿠시마라는 곳에서 한국은 얼마나 떨어졌나. 후쿠시마에서 일본 오키나와는 얼마나 떨어졌나. 방사능은 바닷물을 타고 한국으로도 스며들어, 이제 한국에서 잡는 조개를 먹어서는 안 된다고도 하는데, 조개를 먹어서 안 된다면 바다에서 살아가는 물고기를 잡아서 먹을 수 없다는 소리요, 물고기뿐 아니라, 김이며 파래며 온갖 바닷말 또한 먹을 수 없다는 소리가 되나.

무얼 먹어야 하나. 어디에서 먹을거리를 얻어야 하나. 원자력발전소가 이웃나라에서 하나 터졌기에 이제서야 걱정하는 셈인가, 한국땅 곳곳에 원자력발전소가 버젓이 있으니, 나는 먼먼 예전부터 걱정해야 했던 셈인가. 그러면, 나는 무슨 일을 어디에서 하며 무엇을 먹어야 하는가 하는 대목부터 어린 나날에 차근차근 익혀야 하지 않았던가.

- “어머, 맛있겠다.” “괜찮다면, 하나 먹을래요?” “엇! 그래도 돼요? 잘 먹겠습니다아∼. 옛날에 자주 먹었는데.” “하나 더 먹을래요?” “아저씨, 얻어먹기만 하면 미안하니까 내 계란말이 좀 먹을래요?” (17쪽)

도시에서 태어나 자라는 아이였기에 먹고 입으며 자는 일을 생각하지 않거나 배우지 않았나 헤아려 봅니다. 내가 도시에서 태어나 자랐더라도, 먹고 입으며 자는 일을 앞으로 어떻게 마련해서 누려야 하는가를 스스로 생각하거나 스스로 찾아 배워야 하지 않았나 헤아려 봅니다.

어린 나날 학교나 집이나 둘레에서 가르치거나 이야기하지 않았더라도, 나이를 한 살 두 살 먹어 스물이 넘고 서른이 넘었다면, 이제라도 내 밥·옷·집을 스스로 마련하거나 일구는 길을 생각할 노릇 아닌가 싶습니다.

가게에 가서 돈을 치르면 내가 심거나 거두거나 일구거나 낚거나 캐거나 손질하지 않더라도 온갖 곡식과 푸성귀와 물고기와 뭍고기를 얻습니다. 곧, 돈을 잘 벌면 먹는 걱정·입는 걱정·자는 걱정이란 없습니다. 나는 어린 나날부터 오래도록 돈을 잘 벌어야 한다는 소리를 내내 들으며 이러한 삶에 익숙하게 지냈습니다. 스스로 지어서 먹고, 스스로 마련해서 입고, 스스로 집을 지어 돌보는 아름다움과 보람과 땀과 눈물과 웃음을 배우거나 듣거나 헤아리지 못하며 지냈습니다.

나는 목숨으로 움직이는 사람인데, 왜 목숨보다 목숨 아닌 돈과 일거리를 배워야 했을까요. 나는 내 목숨을 스스로 돌보거나 아끼는 길을 왜 찾아 듣거나 찾아 배우거나 찾아 살아내지 못하며 오늘에 이르렀을까요.

- “여어! 어제의 카레 먹으러 왔어요.” “미안. 방금 다 팔렸어요.” “뭐야, 기대하고 왔는데.” “죄송해요. 에리카가 많이 먹는 바람에.” “?!” “진씨가 올 걸 알고는 있었는데, 이 아가씨가 워낙 잘 먹다 보니 말릴 수가 없었어요.” (29쪽)

- “나폴리탄 주세요.” “입에 안 맞는다고 생각했는데요.” “맛있는 건 아니지만, 먹고 싶어지는 맛이거든요.” (127쪽)

깊은 밤 잠에서 깨어 생각합니다. 어제까지는 배우지 못했고, 어제까지는 옳게 살아내지 못했으면, 오늘부터 배우면서, 오늘부터 찬찬히 옳게 살아갈 길을 찾으면 될 노릇이라고 생각합니다. 나 혼자 살아갔거나 다른 살림을 꾸렸으면 내가 이렇게 시골마을 작은 보금자리를 찾아 뿌리를 내리려 했겠느냐고, 이렇게 좋은 시골마을로 살림을 옮길 수 있었으니 이곳에서 좋은 흙삶과 집숲이란 무엇인가를 가만히 되뇌며 길찾기를 하자고 생각합니다. 살림집하고 맞붙은 일흔 평 빈터에 흙을 알맞게 부어 씨앗 심어 푸성귀 기르는 길을 알뜰히 걷자고 생각합니다.

흙은 어디에서 얻어야 할까. 얻은 흙은 어떻게 골고루 펴야 할까. 아직 1월인데 1월부터 씨앗을 심으면 어떻게 될까. 이랑과 고랑은 어떻게 낼까. 물골은 어디로 빠지도록 낼까. 아직 씨앗을 심기 이르다면, 어린나무 얻어서 심기에도 이를까.

우리가 이 집으로 들어올 무렵 집 안팎으로 쑥이 저절로 자랐는데, 봄을 맞이하면 또 온갖 곳에서 쑥이 마음껏 자라려나. 집안 뜰과 땅뙈기에서 나는 쑥을 즐거이 뜯어 즐거이 먹으면 어떤 맛이나 느낌일까.

- “어째서 낫토 국물은 안 먹는 겁니까?” “?! 달아서 안 좋아하거든요. 당신은?” “저는 국물 좋아하는데요.” “그래요. 다음엔 간장으로 먹어 봐요. 그럼.” (76쪽)

- ‘부부싸움 덕에 투쟁 본능이 되살아난 료마는 링으로 돌아갔다. 기술이 한층 더 날카로워졌다는 평판이다. 젖을 먹이면서 링에 선다고 한다.’ (154쪽)

아베 야로 님 만화책 《심야식당》(미우,2008) 1권을 읽습니다. 깊은 밤에 문을 열어 새벽이 될 무렵 문을 닫는다는 조그마한 밥집에서 어우러지는 사람들 이야기를 들려주는 만화책입니다.

이곳 ‘한밤 밥집’을 찾는 사람들은 왜 그토록 늦은 한밤에 밥집을 찾을까요. 늦은 한밤에 잠들지 않고 밥집을 찾아야 하는 까닭이 있을까요. 늦은 한밤까지 돈을 버는 일을 해야 하나요. 늦은 한밤까지 무슨 걱정이나 근심에 시달리는가요. 늦은 한밤까지 사랑을 꽃피우거나 아픔을 달래는가요.

늦은 한밤에 밥을 먹거나 술을 마시면 이듬날 아침에는 속이 어떠할까요. 늦게까지 잠들지 못하는 하루라면, 이듬날 아침과 낮에는 어떤 삶을 이을까요.

- “집에서 만들 수 있는데.” “남이 해 주니까 좋은 거죠.” (173쪽)

돌이키면, 나 또한 도시에서 일자리를 얻어 살아가던 때에는 깊디깊은 밤까지 문을 여는 가게를 찾아 돌아다니곤 했습니다. 밤 한두 시까지는 참 가벼이 술집을 드나들고, 밤 서너 시까지 비틀비틀 걷기 일쑤였습니다. 이러다 집으로 돌아가 이른새벽부터 다시 일어나 하루를 맞이하고, 또 아침과 낮 동안 이럭저럭 일을 끝내고 나면, 다시 되풀이되는 저녁과 한밤.

도시에서 사람들은 얼마나 긴긴 하루를 보내는가 모르겠습니다. 도시에서 사람들은 제대로 밤잠을 이루는가 모르겠습니다. 어쩌면, 도시에서는 낮이고 밤이고 딱히 뜻이 없는지 모르겠습니다. 도시에서는 밤에 별을 보아야 할 까닭이 없고, 낮에 하늘을 보아야 할 일이 없는지 모르겠습니다.

도시에서는 밤별이 사라질 만해요. 도시에서는 파란하늘 흰구름이 없어도 될 만해요. 도시에서는 우람한 나무가 숲으로 우거지지 않아도 될 만해요. 도시에서는 개구리랑 잠자리랑 사마귀랑 땅강아지랑 모두모두 사라질 만해요.

풀무치와 베짱이 소리를 들을 수 없는 도시에서는 나비들 날갯짓을 볼 수 없습니다. 겨울소리, 봄소리, 여름소리, 가을소리 따로 없습니다. 자동차가 내는 소리와 가게마다 트는 노랫소리와 건물마다 내는 냉난방기 소리만 가득하면 됩니다.

외로워도 외로움을 느낄 겨를이 없는 도시입니다. 슬퍼도 슬픈 티를 낼 자리가 없는 도시입니다. 힘들어도 힘든 다리 쉬었다 갈 터가 없는 도시입니다. 아파도 아픈 몸 누일 길 없는 도시입니다.

돈이 더 있어야 하나요. 경제성장률 숫자가 그리 대단한가요. 국가보안법이 나라를 지키나요. 군대가 평화를 부르나요. 4대강 삽질이 자연을 살리나요. 대학교가 사랑을 가르치나요. 대기업이나 공무원 일자리가 삶을 빛내나요. 자가용으로 빨리 달리면 무엇이 좋은가요. 아이를 낳아 아이하고 어떤 나날을 누리나요.

밤이 없지만, 낮 또한 정작 없는 도시에서, 깊디깊은 밤부터 조용히 문을 열어 왁자지껄 시끌벅적 떠들썩하지 않고 몇몇 사람 살짝 들어와 조용히 술잔이나 밥술을 뜨며 마음을 달랠 조그마한 쉼터마저 없다면, 아마 사람들은 다들 끔찍하게 미치거나 서럽게 돌아버리겠지요. (4345.1.17.불.ㅎㄲㅅㄱ)

― 심야식당 1 (아베 야로 글·그림,조은정 옮김,미우 펴냄,2008.10.15./7500원)