-

-

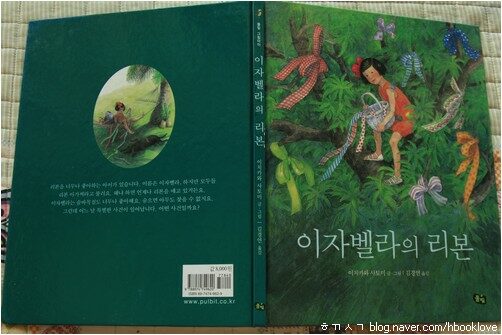

이자벨라의 리본 ㅣ 풀빛 그림 아이 8

이치카와 사토미 글 그림, 김경연 옮김 / 풀빛 / 2004년 4월

평점 :

품절

아이는 어떻게 놀고 싶은가

[다 함께 즐기는 그림책 157] 이치카와 사토미, 《이자벨라의 리본》(풀빛,2004)

유채 잎사귀를 뜯어서 먹습니다. 자운영 잎사귀를 뜯어서 먹습니다. 토끼풀 잎사귀를 뜯어서 먹고, 질경이 잎사귀를 뜯어서 먹습니다. 천천히 천천히 잘근잘근 씹으며 생각합니다. 너희가 내 손을 거쳐 내 몸으로 들어온다고 생각합니다. 아직 이름을 모르는 풀잎을 조금 뜯어 입에 넣습니다. 무척 시원하며 상큼하다고 느껴 한 번 먹을 만큼 한 주먹 뜯습니다.

아이와 함께 들꽃을 바라보면 아이는 가만히 들꽃을 바라보며 느낍니다. 아이와 함께 들풀을 바라보다가 잎사귀를 똑 따서 입에 넣고 씹으면 아이도 어버이처럼 잎사귀를 똑 따서 입에 넣고 씹으며 맛을 느낍니다.

봄날 들판은 온통 푸르게 빛나는 밥상이라 할 만하다고 생각합니다. 어느 풀이든 내 몸에 좋은 기운 북돋우는 목숨입니다. 어느 풀이든 내 마음에 좋은 이야기 살찌우는 동무입니다.

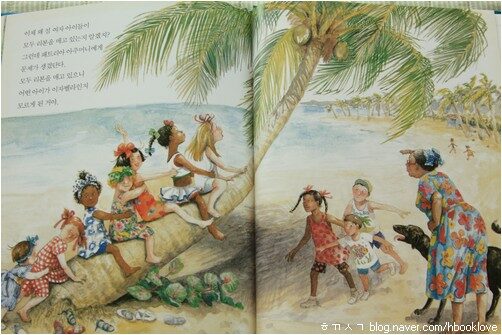

.. 이자벨라는 숨바꼭질을 가장 좋아했어. 사만다하고도 숨바꼭질을 했지, 사만다는 개 이름이야. 어떤 때는 분홍 히비스커스 사이에 숨었어 .. (6∼7쪽)

중국에서 왔다는 자운영 풀을 헤아립니다. 중국사람은 한자로 ‘紫雲英’이라 적었을 테지만, 한국사람은 다른 풀이름을 말하지 않았을까 하고 헤아립니다. 학자들이 일컫는 이름 아닌, 시골에서 흙이랑 살아가는 사람들 눈길에 이 꽃송이와 풀잎은 어떤 이름이었을까 하고 헤아립니다.

한자를 풀면 ‘보라구름송이’쯤 될까요. 한자로 지은 이름을 가만히 곱씹으며 자운영 꽃송이를 바라보면 그야말로 ‘하늘에서 내려온 앙증맞은 보라구름송이’처럼 생각할 만합니다. 그러나 이런 꽃송이 모습만으로 이름을 붙이지는 않습니다. 시골 흙사람이라면 꽃 모습보다 풀잎 모습을 보며 이름을 붙이곤 해요. 풀잎을 똑 따서 입으로 씹어먹으며 이름을 떠올립니다. 괭이밥 같은 이름은, 씀바귀 같은 이름은, 틀림없이 풀을 먹으며 어떠한 맛과 느낌이었다 하는 생각을 담았구나 싶어요. 아마 마을과 마을마다 다 다른 삶에 따라 다 다른 눈길과 손길로 다 다른 이름을 붙이며 풀 한 포기 바라보았으리라 생각해요.

때로는 꽃도감이나 풀도감을 살피며 이름을 떠올립니다. 때로는 그냥 이름을 모르는 채 꽃과 풀을 맞이하고, 때로는 내 마음 움직이는 결에 따라 풀이름을 짓습니다. 나는 아이들 어버이로서 풀과 꽃을 맞이하며 이름을 짓습니다. 나는 내 다리로 지구별에 튼튼하게 선 삶을 더듬으며 이름을 붙입니다. 아이들은 아이들대로 하루하루 자라나며 저희 깜냥과 삶과 꿈에 따라 이름을 살필 수 있으리라 봅니다.

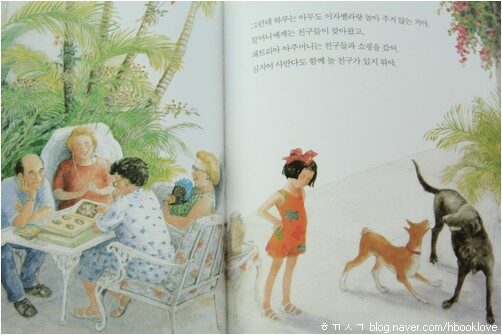

.. 그런데 하루는 아무도 이자벨라랑 놀아 주지 않는 거야. 할머니에게는 친구들이 찾아왔고, 패트리아 아주머니는 친구들과 쇼핑을 갔어. 심지어 사만다도 함께 놀 친구가 있지 뭐야 .. (13쪽)

손가락에 닿는 흙을 느낍니다. 발바닥에 닿는 땅을 느낍니다. 온갖 풀이 가없이 자라는 흙땅은 아주 보드랍고 보송보송합니다. 스폰지나 솜으로는 이처럼 보드랍거나 보송보송한 결을 만들지 못합니다. 아무 풀이 자라지 못하는 흙땅은 꽤 딱딱합니다. 목숨이 깃들지 못하기에 그만 딱딱하다 할 텐데, 도시문명을 이루려는 오늘날 사람들은 땅바닥이 아주 딱딱하게끔 합니다. 무겁고 커다란 기계로 흙땅을 자근자근 짓밟고 내리누릅니다. 시멘트 사이에 쇠막대 박은 커다란 기둥을 흙바닥에 촘촘히 박습니다. 시멘트를 개어 흙바닥을 덮습니다. 커다랗고 무거운 쇠기둥을 세우고 다시 시멘트로 겉을 감싸며 기둥을 삼습니다.

하늘을 찌를듯이 서지만 정작 하늘을 찌르지는 못하는 높다란 건물을 올려다볼 때면, 이 우람한 건물이 무너진 다음, 이 건물이 서던 자리에 풀이 자랄 수 있을까 하고 고개를 갸우뚱해 봅니다. 밑흙도 겉흙도 없이 온통 시멘트덩이뿐인데, 이런 자리에 어떤 풀씨나 꽃씨나 나무씨가 깃들어 뿌리를 내릴까 궁금합니다. 덩굴풀이 자라기도 하고, 아주 억세거나 드센 풀이 시멘트 사이에 뿌리를 박으며 자라기도 합니다. 아마 삼천 해도 삼만 해가 지나면 제아무리 우람하다 하던 건물이라 하더라도 밑바닥까지 가루를 내어 흙으로 돌아가도록 할는지 모르지요. 삼십만 해나 삼백만 해가 지나면 시멘트이든 쇠기둥이든 모래알로 바뀔는지 모르지요.

꿈을 꿉니다. 저마다 싱그럽게 살아가는 꿈을 꿉니다. 누구나 어여삐 숨쉬는 꿈을 꿉니다. 자동차가 다니기 좋은 길이 아닌, 사람이 다니기 좋은 길을 꿈꿉니다. 건물이 서기 좋은 땅이 아닌, 사람이 살기 좋은 땅을 꿈꿉니다.

내 삶을 돌아봅니다. 내 마음과 사랑을 빛낼 삶을 돌아봅니다. 나 스스로 오늘 하루 즐겁고, 아이들 또한 오늘 하루 즐거울 삶을 돌아봅니다.

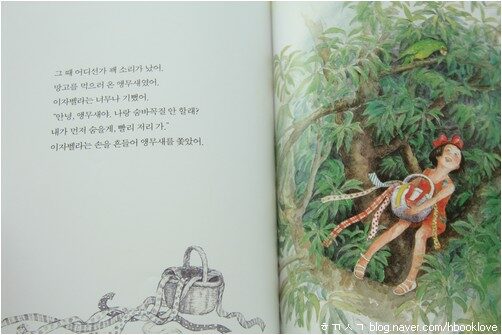

.. 그때 어디선가 꽥 소리가 났어. 망고를 먹으러 온 앵무새였어. 이자벨라는 너무나 기뻤어. “안녕, 앵무새야. 나랑 숨밖고질 안 할래? 내가 먼저 숨을게, 빨리 저리 가.” 이자벨라는 손을 흔들어 앵무새를 쫓았어 .. (20쪽)

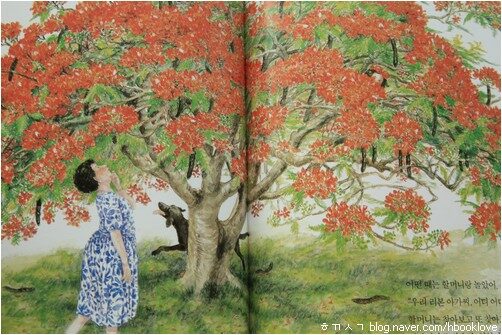

이치카와 사토미 님 그림책 《이자벨라의 리본》(풀빛,2004)을 읽습니다. 바닷마을에서 살아가며 날마다 신나는 놀이를 생각하는 이자벨라가 예쁜 댕기를 머리에 묶는 하루하루를 그림책으로 들여다봅니다.

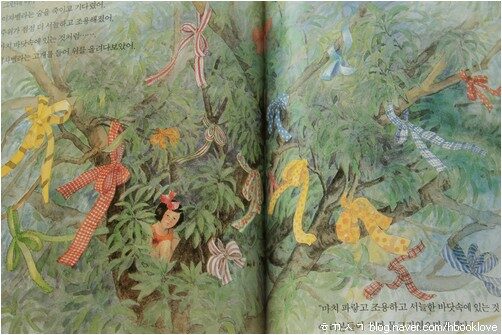

이자벨라는 따로 예쁜 댕기가 없더라도 즐겁게 놀 수 있습니다. 이자벨라는 티없이 꿈꾸고 가없이 생각하며 언제 어디에서라도 즐겁게 놀 수 있습니다.

함께 꿈꾸고 서로 사랑할 동무가 있어 재미나게 놀아도 즐겁습니다. 홀로 꿈꾸고 혼자 사랑하는 나날이라 해서 꼭 심심하달 수 없어요.

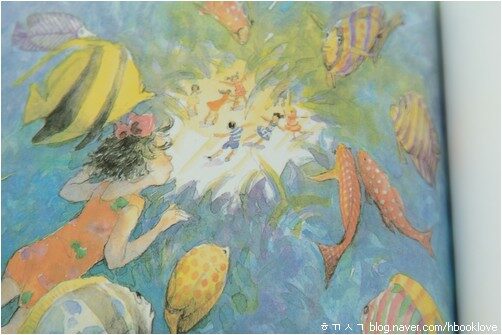

물속을 헤엄칠 수 있습니다. 가만히 꿈을 꾸며 물속놀이를 그릴 수 있습니다. 나무를 타고 오를 수 있습니다. 나무그늘에 누워 나무타기 하는 놀이를 그릴 수 있습니다. 모래밭에서 뒹굴 수 있습니다. 풀밭에서 구를 수 있습니다. 마음껏 놀면 됩니다. 사랑껏 즐기면 됩니다.

.. 이자벨라와 물고기들은 모두 함께 바다 한가운데로 헤엄쳐 갔어. 산호초들을 따라 숨은 섬들을 지났지. 그때 저 멀리 밝은 빛이 보였어. 아이들이 빛 속에서 즐겁게 놀고 있었어 .. (27쪽)

이자벨라한테 댕기가 많대서 더 즐거운 나날이 되지 않습니다. 어른들이 이자벨레한테 알록달록 온갖 댕기를 선물한대서 이자벨라가 댕기놀이에만 빠질 수 없습니다.

아자벨라나 너자벨라한테 갖은 놀잇감을 선물한다면 어떠할까요. 고자벨라나 그자벨라한테 게임기나 비디오나 텔레비전이나 인터넷을 보여준다면 어떠할까요.

놀이는 삶입니다. 놀이는 시간때우기가 아닙니다. 함께 놀이하는 삶이란 함께 누리며 빚는 삶입니다. 아이와 ‘놀아 주는’ 일이란 말 그대로 일입니다. 아이와 놀이하기란, 아이와 살아가기로, 아이와 꿈꾸기이며, 아이와 사랑하기입니다.

그림책 《이자벨라의 리본》에 나오는 이자벨라뿐 아니라, 이 나라 모든 아이들은 즐겁게 놀고 싶습니다. 시험공부에 주눅들고 싶은 아이는 없습니다. 점수경쟁에 피튀기고 싶은 아이는 없습니다. 멋내기나 옷차림에 넋을 빼앗기고 싶은 아이는 없습니다. 오로지 즐겁게 살아가고픈 아이입니다. 오직 사랑스레 살아가고픈 아이입니다. 그예 넉넉하고 따사로운 꿈을 꾸고픈 아이입니다.

아이는 어른으로 자랍니다. 아이도 어른도 사람입니다. 아이는 넉넉한 어른과 살아가며 넉넉한 아이 품을 건사합니다. 아이는 따사로운 어른과 꿈꾸며 따사로운 아이 사랑을 빛냅니다. (4345.4.17.불.ㅎㄲㅅㄱ)

― 이자벨라의 리본 (이치카와 사토미 글·그림,김경연 옮김,풀빛 펴냄,2004.4.10./8000원)