-

-

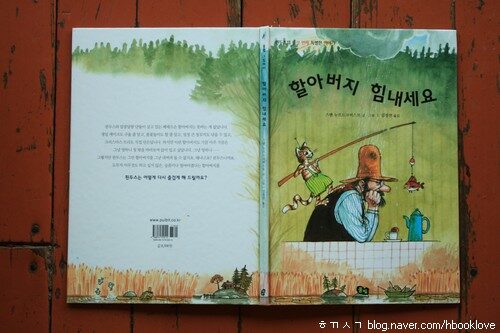

할아버지 힘내세요 - 핀두스의 다섯 번째 특별한 이야기 ㅣ 핀두스의 아주 특별한 이야기 5

스벤 누르드크비스트 글.그림, 김경연 옮김 / 풀빛 / 2003년 3월

평점 :

이야기꽃 피우는 고운 삶

[다 함께 즐기는 그림책 195] 스벤 누르드크비스트, 《할아버지 힘내세요》(풀빛,2003)

1982∼1987년 여섯 해 동안 국민학교라는 이름이 붙은 데를 다니면서, 참 온갖 것을 학교로 가져가서 냈습니다. 다달이 육성회비랑 무슨무슨 교육비를 냈고, 틈틈이 방위성금 무슨 성금 또 무슨 성금을 냈으며, 가을에는 학교에서 국화를 길러 꽃그릇에 담고는 이 꽃그릇을 하나씩 사야 했어요. 다달이 내던 여러 가지 가운데 하나로 빈병과 신문종이와 헌책이 있습니다. 아이 하나마다 빈병 몇, 신문종이 몇 킬로그램, 헌책 몇 권, 이렇게 나누어서 맡겼어요. 내야 하는 숫자를 채우지 못하면, 또 내라는 돈을 내지 못하면, 담임을 맡는 교사는 우리들을 손바닥·주먹·구둣발·몽둥이·회초리·밀걸레자루·각목·야구방망이·출석부 들을 써서 머리부터 발끝까지 신나게 두들겨팬 다음, 골마루에 손을 들고 몇 시간 동안 서게 했어요. 집살림이 퍽 괜찮으면서 새침떼기 같은 한두 동무는 ‘그 아이가 집에서 가져온 폐품’을 나누지 않습니다. 한두 동무를 빼고는 서로서로 ‘저희 집에서 가져온 폐품’을 조금씩 나누어 ‘가난한 아이 몫’으로 더해 주었습니다. 시험성적이 떨어져서 때리는 짓이나 뭔가 말썽을 피워서 때리는 짓이 아닌, 그저 집이 가난해서 빈병이든 신문종이이든 헌책이든 하나도 못 가져오는데, 하염없이 두들겨패는 담임 교사들 몸부림을 차마 눈 뜨고 볼 수 없어요. 게다가 형제 자매 많은 집에서는 아이 숫자가 많으니 내야 할 몫이 아주 많아요. 다달이 폐품 걷어 내는 날에는 폐품을 들고 운동장에 서서는 반마다 구령대 둘레 담임 교사 선 자리에 그득그득 쌓는데, 출석부에 ‘폐품을 얼마나 내는가’를 하나하나 적으며, 제대로 못 가져온 아이는 아침모임 때부터 운동장을 둘고, 운동장에 머리를 박고, 교장이나 교무주임 윽박지름을 듣고 두들겨맞으며 하루를 열어요.

문득 떠오르는 옛일이 아득합니다. 그러나 오래된 옛일이 아니라 바로 어제 벌어진 일 같습니다.

왜 갑자기 이런 일이 떠오르는지 잘 모르겠어요. 다만, 내 마음속에 오래도록 아로새겨진 무섭고 무시무시하고 슬픈 이야기라, 그림책 《할아버지 힘내세요》(풀빛,2003)를 읽고 난 뒤, 이런 이야기가 떠올랐을 수 있어요. 그림책에 나오는 ‘핀두스네 할아버지’는 뭔가 골이 아픈 일 때문에 아주 죽을 맛인 얼굴을 하거든요.

.. “핀두스, 가만히 있지 못하겠니!” 할아버지가 빽 소리쳤어. 그러고는 깊은 한숨을 쉬며 말했지 .. (3쪽)

삶이 언제나 아름다우면 좋겠어요. 나도 너도 모두 날마다 아름다운 나날을 맞이할 수 있으면 좋겠어요. 아름다운 넋으로 아름다운 말을 빚고, 아름다운 말로 아름다운 삶을 빚는 멋지고 좋은 나날을 이루면 참 기쁘겠어요.

아침에 쌀을 씻어 불리다가 새삼스레 어릴 적 일 한 가지 또 떠오릅니다. 어린 나날 학교에 내야 하던 여러 가지로 돈과 폐품이 있는데, 여기에 쌀도 있어요. 달마다 쌀을 몇 그램씩 내야 했어요. 어머니한테 “쌀을 내야 해요. 쌀 주셔요.” 하고 말씀하면, 어머니는 “웬 쌀? 쌀은 또 왜 갖고 오래?” 하면서 “자 이만큼만 가져가.” 하고 덧붙입니다. 학교에서 가져오라고 하는 부피에서 한 움큼 덜어 내밉니다. 그런데 막상 학교에 가고 보면, 쌀을 아예 못 가져온 동무가 있어요. 빈손으로 여기저기 돌며 조그마한 손으로 쌀을 얻으려 합니다. 어쩌다가 쌀을 되게 많이 가져온 동무는 빈손 동무한테 쌀을 푸지게 나누어 주기도 합니다.

그런데, 돈이고 폐품이고 쌀이고, 이런저런 것을 걷는 학교는 ‘많이 가져와서 낸 아이’한테 상을 주고 상장을 줘요. 다른 동무한테 나누어 주지 못하게 하는 ‘상벌 장치’를 마련하는 셈이랄까요.

.. 잠시 뒤 몸이 저절로 움직이지 뭐야. 몸 속에서 노랫소리가 들려왔거든. 핀두스는 아주아주 작은 소리로 노래를 따라 불렀어 .. (6쪽)

오늘에 이르러 돌아보면, 빈병이나 신문종이나 헌책을 그러모아 내다 팔며 살림을 꾸리는 동무네도 있었으리라 생각합니다. 이러한 동무한테는 ‘학교에서 폐품 모아 내기’를 다달이 하는 일이 무척 고달프며 힘들겠지요. 어머니는 빈병을 내야 할 때면 “빈병을 가게에 돌려주면 20원씩 돌려받는데, 그걸 왜 내야 해?” 하고 말씀하곤 했어요. 우리 집은 신문종이 내다 팔며 살림돈에 보태지는 않았는데, 이런 집살림이면서도 방학이 될 때에 ‘방학에는 폐품 내라는 말 안 하겠지.’ 하면서 가슴을 쓸어내렸어요. 참말 언제나 방학을 기다렸어요. 방학숙제가 멧더미처럼 많아도, 돈이며 폐품이며 쌀이며 내지 않아도 되니 홀가분하더라고요.

그무렵 내 얼굴은 어떤 빛이었을까 그려 봅니다. 아이들한테 가볍지 않을 폐품 무게를 손가락으로 느끼며 학교 가는 길은 어떤 모습이었을까 그려 봅니다. 빈병과 신문종이를 비닐봉지에 넣어 들고 가면 손가락이 꽤 아픕니다. 학교에 닿아 아침모임을 운동장에서 할 때까지 오줌 누러 뒷간에도 못 가며 폐품을 지키고 앉아야 합니다. 동무들끼리 조금씩 나누어 가지기도 하지만, 옆반이라든지 싸움 잘한다는 누군가 ‘자리가 빈 책상 신주머니고리에 걸린 폐품꾸러미’를 슬쩍 가져가기도 하거든요. 담임 교사가 내 폐품 갯수와 무게를 출석부에 적고 반장이 곁에서 폐품더미에 보태고 나서야 비로소 한숨을 돌려요.

아마 나뿐 아니라 다른 동무들 낯빛은 퍽 파리하거나 조마조마했으리라 느껴요. 누가 훔쳐갈까 걱정해야 하고, 무거운 폐품꾸러미를 들고 기다려야 하며, 자칫 내 폐품이 ‘학교에서 내라고 하는 숫자’에 닿지 않아 두들겨맞거나 벌을 서야 하지 않나 하고 덜덜 떨어야 하거든요.

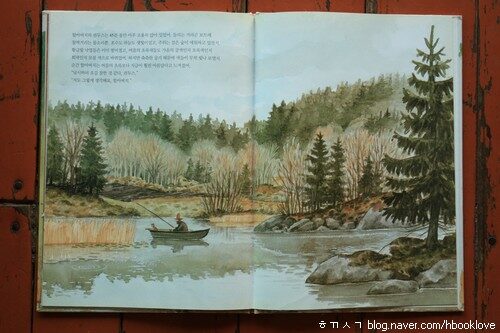

.. “할아버지, 낚싯대 좀 내려 주세요?” “하지만 이 긴 낚싯대를 너 혼자 호수까지 끌고 갈 수 있겠니?” “그럼요, 같이 갈 사람이 없잖아요.” .. (15쪽)

걱정이 많은 사람은 얼굴에 걱정빛이 감돕니다. 웃음이 많은 사람은 얼굴에 웃음빛이 맴돕니다. 슬픔이 많은 사람은 얼굴에 슬픔빛이 어립니다. 꿈이 많은 사람은 얼굴에 꿈빛이 가득합니다.

사랑을 생각하며 살아갈 때에는 사랑빛으로 서로를 마주합니다. 맑은 이야기 나누는 하루를 빚는 사람은 맑은 빛살 넘치는 눈길로 서로를 바라봅니다.

내 밝은 기운은 아이들한테 밝은 기운으로 이어집니다. 내 어두운 기운은 아이들한테 어두운 기운으로 퍼집니다. 내 고운 기운은 이웃들한테 고운 기운으로 이어집니다. 내 서러운 기운은 동무들한테 서러운 기운으로 옮습니다.

살아가는 빛이 생각하는 빛이며 말하는 빛입니다. 살아가는 무늬가 생각하는 무늬요 말하는 무늬예요.

.. 주위는 온통 고요했어. 공기는 축축하고 서늘했고, 움직이기에 좋은 날이야. 그냥 앉아서 마냥 우울해 하는 것보다 이게 훨씬 낫군, 할아버지는 생각했어 .. (17쪽)

스벤 누르드크비스트 님은 그림책 《할아버지 힘내세요》를 빌어, “할아버지 웃으셔요.” 하고 이야기를 건넵니다. 우리 다 함께 즐겁게 살아요, 하고 이야기를 들려줍니다. 서로 좋은 마음이 되자고, 다 함께 기쁜 꿈이 되자고, 모두 어여쁜 사랑이 되자고, 나긋나긋 조곤조곤 알콩달콩 속닥속닥 이야기꽃을 피웁니다. 고운 얼굴로 살아가고, 밝은 눈빛으로 살아가며, 환한 마음으로 살아가자는 뜻을 그림책 한켠에 담는구나 싶어요. 오늘 내가 누릴 즐거운 빛을 헤아려 봅니다. (4345.9.21.쇠.ㅎㄲㅅㄱ)

― 할아버지 힘내세요 (스벤 누르드크비스트 글·그림,김경연 옮김,풀빛 펴냄,2003.3.25./8500원)

(최종규 . 2012)