내 숨결을 깨우는 소리

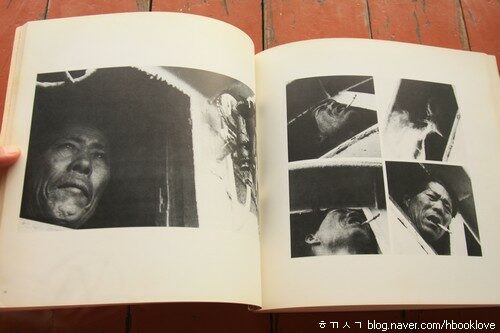

[따순 손길 기다리는 사진책 36] 오진태, 《바닷소리》(세명출판사,1981)

바닷가에서 태어나 살아가는 사람은 늘 바닷소리를 듣습니다. 들판에서 태어나 살아가는 사람은 언제나 들소리를 듣습니다. 멧골에서 태어나 살아가는 사람은 노상 멧소리를 듣습니다.

시골사람이라면 시골에서 나서 자랐다는 뜻이니, 시골소리를 듣고 자란 셈입니다. 도시사람이라면 도시에서 나서 자랐다는 뜻이라, 도시소리를 듣고 자란 셈일 테지요.

바다에는 어떤 소리가 흐를까요. 들판에는 어떤 소리가 감돌까요. 멧골에는 어떤 소리가 떠돌까요. 시골에서는 어떤 소리를 들으며 살아가나요. 도시에서는 어떤 소리에 휩싸여 살아가나요.

소리가 한 사람을 키웁니다. 내음이 한 사람을 돌봅니다. 빛깔이 한 사람을 북돋웁니다. 무늬가 한 사람을 살찌웁니다. 보고 듣고 겪고 마시고 느끼고 마주한 모든 것이 한 사람 숨결로 깃듭니다. 좋고 나쁜 것은 없습니다. 그르거나 맞는 것은 없습니다. 차근차근 흐르고 하나하나 흘러 한 사람 넋으로 이루어집니다.

1936년에 경상남도 충무에서 태어나 부산 동래구 장전2동에서 살아간다고 하던 오진태 님이 1981년에 내놓은 사진책 《바닷소리》(세명출판사)를 읽습니다. 부산 한켠에서 조용히 내놓은 사진책 《바닷소리》는 그야말로 부산 한자락에서 조용히 읽혔으리라 생각합니다. 바닷소리를 생각하는 사진을 찍고, 바닷소리를 헤아리는 사진을 읽습니다. “갯가에서 나서 갯가에 살고 있읍니다(맺음말).” 하는 말처럼, 갯가에서 나서 자라며 늘 마주하던 삶을 스스럼없이 사진으로 담습니다.

더 아름답게 보이도록 사진으로 담지 않습니다. 더 구지레하거나 낡게 보이도록 사진으로 찍지 않습니다. 늘 보던 대로 사진으로 담습니다. 늘 느끼던 대로 사진으로 찍습니다. 늘 마주하고 바라보며 겪던 대로 사진으로 옮깁니다.

글을 쓰는 이들이 이녁 어린 날이나 푸른 삶을 꾸밈없이 적바림하듯, 사진쟁이 오진태 님은 이녁 어린 날이나 푸른 삶 바닷가 바닷소리를 꾸밈없이 사진으로 다시 빚습니다.

1930년대나 1940년대 바닷가 바닷소리를 1960년대나 1970년대에도 사진기 하나 손에 쥐고서 바라볼 수 있었을까요. 2000년대나 2010년대로 접어든 오늘날 사진책 《바닷소리》는 오래도록 흐르는 바닷내음이나 바닷빛깔을 들려줄 수 있을까요.

문득 사진책을 덮습니다. 바닷사람이 바닷소리를 사진책으로 내놓는다면, 들사람은 들소리를 사진책으로 내놓을 만하고, 멧사람이 멧소리를 사진책으로 내놓을 만해요. 그러면, 들사람 이야기를 담은 사진책이나 멧사람 삶자락을 실은 사진책은 우리 둘레에 얼마나 있을까요. 수수하거나 투박하면서 즐겁게 누리는 하루를 고이 담는 사진책은 우리 곁에 얼마나 있는가요.

오늘날 젊은 사진쟁이는 으레 ‘만듦사진(메이킹포토)’으로 흐릅니다. 사진을 만들지 않고서는 ‘사진찍기’를 할 수 없는 듯 여깁니다. 더없이 마땅한 흐름이라 할 텐데, 오늘날 젊은 사진쟁이는 사진길을 걷기 앞서 어린이집·초등학교·중학교·고등학교·대학교에 이르기까지, 언제나 ‘만들어진 틀’에서 시험공부만 해야 했어요. 어린이집이나 유치원부터 영어를 배우도록 내몰려요. 어른들은 아이들을 ‘만들어진 틀’에 집어넣고는 다섯 살 어린이나 열 살 어린이일 적에도 서울에 있는 이름난 몇몇 대학교에 들어가기를 바랍니다. 어른들은 아이들을 ‘만들어진 틀’ 바깥에서 홀가분하게 뛰놀도록 풀어놓지 않습니다.

즐겁게 뛰놀지 못한 아이들이 사진기를 손에 쥔다 해서 ‘삶을 사진으로 빚는’ 길을 깨닫지 못해요. 그동안 길들여진 대로 ‘만들어진 틀 틈바구니에서 무언가 다시 만드는 얼거리’를 짤 뿐이에요. 사진을 찍는 삶과 사진을 읽는 삶을 누리지 못해요. 자꾸 새로운 예술을 하거나 놀라운 문화를 해야 하는 듯 생각하고 말아요.

오진태 님은 “이제 여기 몇 점 바다 내음의 조각들을 모아 보았읍니다(맺음말).” 하는 말을 붙이며 사진쟁이 말을 마감합니다. 책끝에 실은 오진태 님 모습은 최민식 님이 찍어 주었습니다. 같은 부산에서 서로 사진으로 만나고 사귀었겠구나 싶습니다. 최민식 님은 오진태 님을 반가운 동생으로 여기고, 오진태 님은 최민식 님을 고마운 형으로 여겼을까요. 서로 다른 사진을 찍지만, 서로 같은 사진길을 걸으면서 즐거이 어깨동무를 했을까요. 오진태 님은 1969년에 중앙일보 사진콘테스트 금상을 받고, 1975년에 신동아 초대작품 14점 ‘바다의 삶’을 내놓았다고 합니다. 1981년에 《바닷소리》를 내놓은 다음 어떤 사진빛을 이루었는지는 잘 모르겠습니다. 다만, 바닷사람이 바닷내음 맡으며 바닷소리를 ‘바다삶’으로 들려주는 사진책 《바닷소리》를 읽으며 바다를 그릴 수 있어 즐겁습니다. 바다를 그리면서 내가 살아가는 터전을 그려 봅니다. 바닷내음을 맡으며 내가 살아가는 시골자락 시골내음은 어떤 기운이나 넋일까 하고 헤아립니다. 바닷빛깔을 느끼며 우리 집 두 아이가 누리는 시골빛은 어떤 꿈결이 되어 맛난 밥이 될까 하고 가눕니다.

숨결을 깨우는 소리입니다. 봄에는 제비가 처마 밑으로 찾아와 봄소리를 들려줍니다. 가을에는 처마 밑 둥지를 떠난 제비에 이어 누런 들판을 누비는 뭇새들 노랫소리가 가을소리 되어 찾아듭니다. 시골자락 바람소리에는 별빛이 묻어나고 햇볕이 스밉니다. 시골마을 들소리에는 풀벌레 노랫소리가 천천히 어립니다. 어린 아이들은 마음껏 마당을 뛰놀고, 집안을 뒹굽니다. 까르르 웃고, 넘어져 울고, 밥먹으며 게걸스럽고, 잠들며 색색 고요합니다. (4345.10.14.해.ㅎㄲㅅㄱ)

― 바닷소리 (오진태 사진,세명출판사 펴냄,1981.8.23.)

(최종규 . 2012 - 사진책 읽는 즐거움)