-

-

꽃이 핀다 - 자연에서 찾은 우리 색 ㅣ 보림 창작 그림책

백지혜 글.그림 / 보림 / 2007년 4월

평점 :

구판절판

다 함께 즐기는 그림책 228

햇빛이 흙빛 되고 꽃빛 되니

― 꽃이 핀다

백지혜 글·그림

보림 펴냄,2007.4.15./8800원

꽃이 피고, 꽃이 집니다. 꽃은 들판에서 피고, 꽃은 들판에서 집니다. 꽃은 흙이 있을 때에 핍니다. 꽃은 흙이 있는 곳에서 풀씨가 뿌리를 내리고 잎사귀가 해바라기 하면서 돋고 나서야 핍니다. 꽃은 흙이 없는 곳에서 피지 않습니다. 물병에 물을 담아 꽃줄기를 넣으면 한동안 꽃잎이 살겠지만, 이내 시들고는 씨앗을 맺지 못해요. 꽃잎이 살아남도록 할 수 있다지만, 꽃이 지고서 열매인 씨앗을 맺어 다시 새 꽃으로 피어나도록 하지 못합니다.

꽃은 시골에서 피고, 꽃은 시골에서 집니다. 왜냐하면, 흙은 시골에 있기 때문입니다. 도시에는 흙이 없습니다. 아니, 도시에도 흙은 있습니다. 다만, 도시사람은 도시를 만들려고 흙을 기계로 꾹꾹 눌러 다진 다음 시멘트를 들이붓고 쇠막대기를 박으며 아스팔트로 촘촘히 덮습니다. 시멘트와 아스팔트 밑에 깔린 채 쇠막대기가 쑤셔대는 터라, 도시에 있는 흙은 끙끙 앓습니다.

그런데, 도시에 ‘흙이 없지’는 않고 ‘흙이 짓밟혔’기에, 짓밟힌 흙이 차근차근 기운을 차리면서 풀씨를 살립니다. 아주 조그마한 틈바구니라도 찾아내어, 풀씨가 뿌리를 내리도록 돕고, 풀씨가 줄기를 올려 잎을 틔우도록 거들어요. 거님길 돌 틈에서 풀꽃이 피거나, 찻길 가장자리에서 풀꽃이 피는 까닭은, 도시에서 짓밟힌 흙이 조금이나마 스스로 숨통을 트고 싶기 때문입니다.

도시에서는 공무원이 따로 시골에서 흙을 사고 꽃씨를 사서 꽃을 심습니다. 아니, 다 자란 꽃을 흙에 담긴 꽃그릇째 돈으로 사서 길가에 놓습니다. 도시에서 꽃잎 흩날리는 꽃들은 언제나 꽃봉오리를 열어야 합니다. 도시에서 공무원들이 길가에 갖다 놓은 꽃들이 꽃잎을 떨구는 날에는 모두 ‘쓰레기’처럼 버려져요. 시든 꽃은 보아주지 않는 도시예요. 시든 꽃은 버리고 새 꽃을 사다 다시 놓는 도시예요.

.. 빨강, 동백꽃 핀다 ..

도시사람은 꽃그릇을 사야 합니다. 흙이 햇볕을 쬘 만한 손바닥만 한 틈조차 받아들이지 않는 도시이기 때문입니다. 도시사람은 집안에 놓은 꽃그릇에서 꽃을 마주하거나, 자동차나 기차를 타고 멀리멀리 시골로 나가서야 꽃을 바라봅니다. 도시에서는 꽃을 마주하지 않습니다. 도시에서는 꽃을 바라보려 하지 않습니다.

꽃이 없는 도시인 탓에, 도시사람은 꽃집을 꾸려 꽃다발을 만들고, 꽃다발을 돈으로 사서 이녁 사랑스러운 님한테 바칩니다. 도시에는 가게만 있습니다. 도시에는 자동차만 있고 찻길만 있습니다. 도시에는 건물만 있습니다. 지난날 도시에는 공장도 있었으나, 이제 공장은 시골로 보냅니다. 공장이 도시에 있을 적에 도시사람이 매캐한 바람을 너무 많이 마셔야 한다 걱정하기에, 공장을 몽땅 시골로 옮기려 애씁니다. 그러니까, 도시사람은 도시에서 흙을 짓밟고 꽃을 짓뭉개면서 돈만 벌려 해요. 도시를 예쁘게 꾸미려고 꽃을 사려면 시골흙 시골꽃을 사야 할 텐데도, 시골마을을 공장이나 발전소나 쓰레기터나 무덤터나 골프장으로 더럽히면서 ‘도시만 깨끗하도록’ 애씁니다.

아무래도, 여느 때 여느 자리에서 꽃을 못 보며 살아가는 도시사람이기에, 정작 도시에 꽃을 사다 심을 적에는 시골이 정갈해서 꽃을 돌볼 수 있어야 도시에도 꽃을 둘 수 있는 줄 모릅니다. 늘 마주하는 건물이요 언제나 곁에 두는 자동차이다 보니, 도시사람은 꽃내음을 모르고 꽃빛을 모르며 꽃무늬를 몰라요. 도시사람은 도시를 스스로 망가뜨릴 뿐 아니라, 시골을 나란히 무너뜨리는 줄 몰라요.

.. 갈색, 밤이 여문다 ..

바람이 불어 시골마을 나뭇가지를 흔듭니다. 바람이 불어 바지랑대를 건드리고, 바람이 불어 겨울밭 마늘잎을 살랑입니다. 아마, 도시에서는 바람이 불어 길가 걸개천을 흔들겠지요. 아마, 도시에서는 바람이 불어 광고종이를 흩날리겠지요. 아마, 도시에서는 바람이 불어 높은 건물 유리창을 때리겠지요.

햇살이 내리쬡니다. 나무가 햇살을 먹습니다. 냇물이 햇살을 먹고, 골짜기 돌이 햇살을 먹으며, 너른 흙이 햇살을 먹습니다. 아마, 도시에서는 아무것도 햇살을 안 먹겠지요. 도시에서 살아가는 사람들은 여름에도 겨울에도 봄에도 가을에도 햇살을 안 받아먹겠지요.

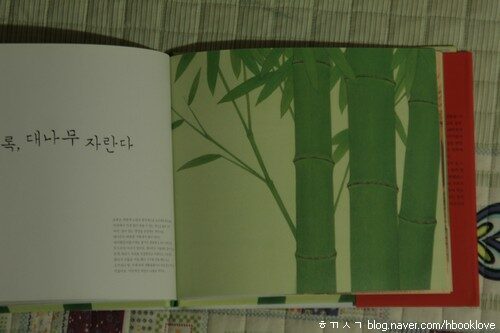

백지혜 님이 빚은 그림책 《꽃이 핀다》(보림,2007)를 읽으며 생각합니다. 백지혜 님은 우리 겨레 옛사람이 즐기던 ‘빛깔’을 곰곰이 돌아보면서 꽃빛을 새롭게 그립니다. 빨강 노랑 파랑, 이렇게 세 가지 빛깔에, 까망 하양, 이렇게 두 가지 빛살에, ‘풀빛’이라는 빛무늬가 어우러지는 우리 겨레 빛모습을 종이 한 장에 살포시 담습니다.

참말, 한겨레는 ‘분홍(粉紅)’이라든지 ‘갈색(褐色)’이라든지 ‘주홍(朱紅)’ 같은 말을 안 썼어요. 한겨레는 그예 빨강 노랑 파랑, 세 가지 빛깔만 말했어요. 그러면서 발강 누렁 퍼렁, 처럼 말하기도 합니다. 바알갛다라든지 빨그스름하다라든지 불그죽죽하다라든지 새빨갛다라든지, 느낌을 찬찬히 달리해요. 싯누렇다라든지 노오랗다라든지 누리끼리하다라든지, 느낌을 저마다 달리합니다. 여기에, 빛깊이는 ‘옅다’와 ‘짙다’ 두 가지로 나눕니다.

문화와 역사를 적바림한다는 이들은 한문을 빌어 여러 빛이름을 지어서 쓰곤 하지만, 한겨레 옛사람은 굳이 이런저런 ‘한자말 빛이름’을 안 씁니다. 쓸 일도 쓸 까닭도 쓸 자리도 없거든요.

밤을 바라보며 밤빛을 생각합니다. 딱히 다른 빛이름으로 가리킬 수 없어요. 진달래를 바라보며 진달래빛을 생각합니다. 다른 어떤 빛이름으로도 진달래 꽃빛을 밝히지 못해요. 개나리꽃은 개나리빛일 뿐이에요. 개구리는 개구리빛이요, 개구리밥은 개구리밥빛입니다. 노을은 노을빛입니다. 해는 햇빛이고 달은 달빛이며 별은 별빛이에요.

바다는 바다빛이며 하늘은 하늘빛입니다. 흙은 흙빛이요 물은 물빛입니다. 꽃을 바라보며 꽃빛을 읽습니다. 나무를 바라보며 나무빛을 읽습니다. 풀을 바라보며 풀빛을 읽습니다.

도시에도 곳곳에 흙이 있기를 빌어요. 건물만 죽어라 세우지 말고, 건물 사이사이 도시사람 스스로 푸성귀를 일구어 먹을 만한 텃밭이 있기를 빌어요. 텃밭 사이사이 나무그늘이 있기를 빌고, 나무들은 저마다 온갖 열매를 맺어 도시사람 누구나 맛나게 즐길 수 있기를 빌어요. 그러면, 도시에도 천천히, 아주 천천히 꽃빛이 싱그러이 살아나서 숨쉴 수 있겠지요. 꽃빛이 살아나서 숨쉴 때에는, 마을 어디에서나 사람빛 환하게 퍼질 테고, 사람빛은 서로 얼크러져 사랑빛으로 거듭나겠지요. 사랑빛은 삶빛으로 물들겠지요. 4345.12.23.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2012)