-

-

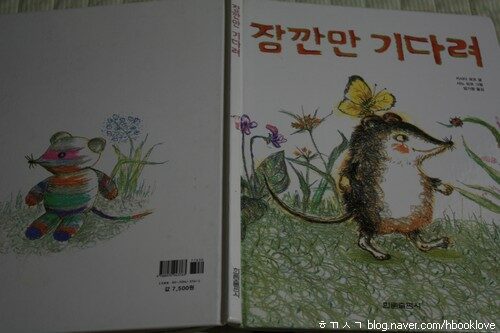

잠깐만 기다려 ㅣ 내 친구는 그림책

사노 요코 그림, 키시다 쿄코 글, 엄기원 옮김 / 한림출판사 / 2004년 3월

평점 :

다 함께 즐기는 그림책 243

조금만 기다리면 밥이 다 돼

― 잠깐만 기다려

사노 요코 그림,키시다 쿄코 글,엄기원 옮김

한림출판사 펴냄,2004.3.10./7500원

“조금만 기다려, 이제 곧 밥이 다 되거든. 맛난 밥 따뜻하게 다 되면 우리 함께 즐겁게 먹자.” 배고픈 아이한테 이렇게 읊는 말은 도움이 안 될까요. 그렇지만 어쩔 수 없는걸요. 밥이 다 안 되었는데 어쩌겠어요.

새 밥이 아직 안 되었어도 밥 달라고 칭얼거리면, 어제 먹고 남은 밥을 줍니다. 배고픈 아이는 덥석덥석 받아서 먹습니다. 어제 아이들이 남긴 밥을 아침에 주면서 생각합니다. ‘요 녀석아, 어제 이 밥 안 남기고 다 먹었으면, 아침부터 이렇게 배고플 일은 없잖니.’

그렇다고 아이들을 나무랄 수 없습니다. 아이들 모습은 내 어릴 적 모습입니다. 그리고, 가만히 보면, 내가 아이들하고 마주하는 매무새는 내 어버이가 나를 마주하던 매무새 아닌가 싶습니다. 나는 아이들을 바라보며 내 어릴 적 모습을 읽고, 거꾸로 아이들 마주하는 내 매무새를 돌아보며 내 어버이 지난날 모습을 떠올립니다.

.. 엄마는 커다란 케이크를 만들면서 말했습니다. “시무야, 잠깐 마유한테 가서 말 좀 전해 주겠니? 너의 생일파티에 초대한다고 말이야.” “네.” .. (2쪽)

하루가 흐릅니다. 또 하루가 흐릅니다. 하루가 다르게 말이 늘고 몸이 자라는 여섯 살 큰아이가 어젯밤 문득 “내 키 좀 재 봐. 아까보다 컸어.” 하고 말합니다. 여섯 살 큰아이는 어린이집이나 유치원을 안 다닙니다. 다른 여느 아이들과 우리 집 큰아이가 하는 말은 사뭇 다릅니다. 우리 집 아이가 읊는 ‘아까’는 조금 앞서가 아닙니다. ‘옛날’도 ‘아까’라 말하고, ‘조금 앞서’도 ‘아까’라 말해요.

나는 큰아이 키를 바지런히 재다가 지난여름부터 그만두었어요. 큰아이 키가 왜 이리 안 자라느냐 싶어, 벽 한쪽에 눈금을 그리다가 ‘쳇쳇쳇!’ 하면서 그만두었습니다. 여섯 달만인지, 여덟 달만인지 큰아이가 키를 재 달라 먼저 부르는 말에 키를 잽니다. 오, 그사이 제법 자랐구나. 그러나 아직 110센티미터는 안 되네. 몸무게는 얼마쯤 되려나. 아직 20킬로그램이 안 될 테지.

너도 아직 참 작고 네 동생은 훨씬 더 작구나. 너희는 참으로 작은 아이요, 작은 만큼 사랑받을 아이들이로구나. 그래, 네 아버지가 너희 키를 꾸준히 재려 한 까닭은, 너희가 얼마나 잘 자라는가 하는 대목을 보고 싶기 때문이 아니었어. 너희가 얼마나 작은 사람인가를 꾸준히 깨닫고 새롭게 돌아보면서, 너희를 한결 깊고 넓게 사랑할 마음을 키우고 싶기 때문이야.

벽에 눈금 하나 새로 그립니다. 세 살 작은아이 키도 슬슬 재야지 싶은데, 작은아이가 벽에 얌전히 붙어서 기다릴까 모를 노릇입니다. 그러나, 옆에 누나가 벽에 몸을 착 붙이고 서면, 동생도 누나를 따라서 몸을 착 붙이며 설 테지요. 누나 키만 벽에 눈금으로 그리지 말고, 동생 키도 나란히 벽에 눈금으로 그려야겠지요. 서로서로 무럭무럭 자라면서 아름다운 꿈 받아먹으라며, 우리 집 우리 벽에 우리 아이들 키눈금 그림을 그려야지요.

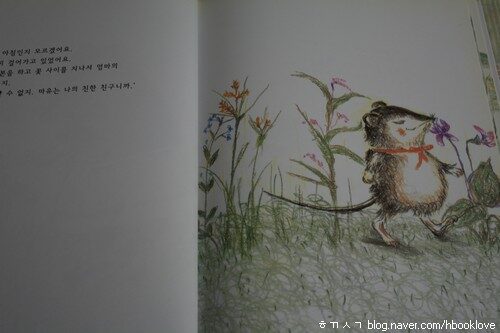

.. 시무가 대답하자, “잠깐만 기다려. 잊어버리지 않게 리본을 묶어 줄게. 녹녹한 지렁이의 ‘녹’은 녹색의 ‘녹’.” 민들레는 녹색 리본을 시무의 배에 매어 주었습니다 .. (10쪽)

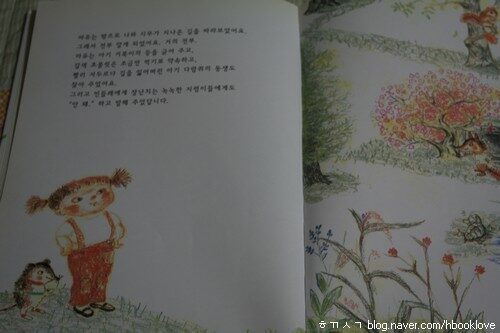

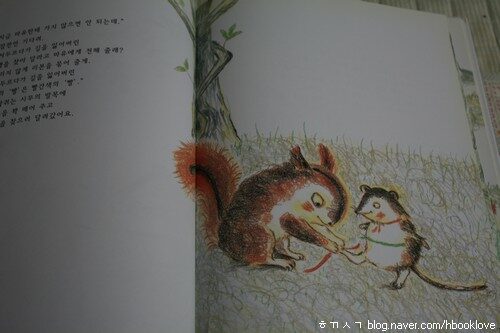

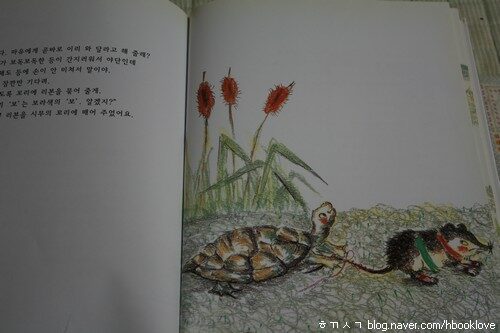

사노 요코 님 그림하고 키시다 쿄코 님 글이 어우러진 그림책 《잠깐만 기다려》(한림출판사,2004)를 읽습니다. 큰아이도 작은아이도 사노 요코 님 그림을 꽤 재미나게 들여다봅니다. 멋진 그림이나 대단한 그림은 아니나, 즐겁게 들여다보며 이야기를 꽃피울 만한 살가운 그림입니다. 아기자기한 삶이 그림에 묻어나고, 알콩달콩 사랑스러운 삶이 이야기에 스며듭니다.

그런데, 번역글은 퍽 못마땅합니다. ‘너의 생일파티’라니요. 어버이가 아이들한테 읽힐 그림책인데, 이런 말투로 번역을 하다니요. 적어도 ‘네 생일파티’로는 옮겨야 합니다. 더 생각을 기울여 ‘네 생일잔치’로 손질해야 하고요.

“지렁이의 ‘녹’은 녹색의 ‘녹’” 같은 대목은 참 못마땅합니다. 한국말을 너무 모르는 채 번역을 합니다. 적어도 “지렁이 ‘녹’은 녹색에서 ‘녹’”쯤으로 옮겨야 알맞고, 더 생각을 기울여 “지렁이 ‘풀’은 풀빛에서 ‘풀’”로 손질해야 합니다. ‘녹색’은 한국말 아닌 일본말이에요. 한국말은 ‘풀빛’입니다. ‘녹색 리본’은 ‘풀빛 띠’라든지 ‘푸른 띠’처럼 옮길 수 있어요.

큰아이가 그림책 읽어 달라 하면, 아이들 어머니는 그대로 읽습니다. 옳은 말이 적히건 그른 말이 적히건, 아이로서는 ‘글읽기’를 익히는 셈이니까 그리 대수로이 여기지 않습니다. 아이들 아버지인 나는 그림책 한쪽에 새 글을 적어 넣습니다. 그러고는 새 글로 읽습니다. 아이는 ‘듣기’와 ‘읽기’ 두 가지를 해야 하니까, 새 글을 넣어요. 그러다 요즈음은 한 가지 새롭게 떠오릅니다. 정갈한 종이에 반듯반듯 아예 새롭게 이야기를 적어서 그림책에 붙이면 어떠할까 싶습니다. 이렇게 하면 누가 이 그림책을 펼쳐서 읽어 주더라도 예쁜 목소리로 맑게 읽어 줄 수 있을 테니까요.

.. 시무는 갑자기 뭐가 뭔지 헷갈리면서 전부 잊어버리고 말았어요. “음, 오렌지색, 녹색, 빨간색, 갈색, 보라색인데.” “아, 그렇구나. 생각났어. 오늘은 내 생일이다.” .. (24쪽)

밤에 쌀을 씻어 불립니다. 아침에 국거리를 미리 손질합니다. 밥과 국에 불을 안치면서 반찬을 새로 마련합니다. 오늘은 봄풀을 조금 뜯어 밥상에 함께 올릴 생각입니다. 아이들이 배고프다 칭얼거리면 함께 마당으로 나와서 밭자락 봄풀을 뜯자고 부를 생각입니다. 그러면 아이들은 이내 배고픔을 잊고 풀뜯기 놀이를 하겠지요. 봄이 코앞으로 다가오면서, 꽃샘추위도 찾아들고, 따순 봄햇살도 드리우며, 상냥한 바람도 산들산들 붑니다.

조금만 기다려요. 조금만 기다리면 밥이 다 돼요. 조금만 기다리면 봄이에요. 조금만 기다리면 환한 웃음꽃 흐드러지는 아름다운 이야기 널리 퍼져요. 4346.2.5.불.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013)