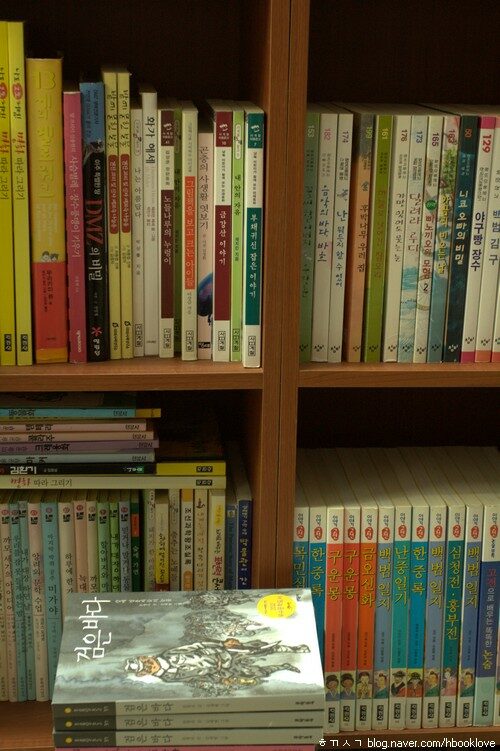

헌책방에서 만나는 책

헌책방에서는 새책과 헌책을 나란히 만납니다.

반듯반듯 나왔으나 제대로 사랑받지 못한 채 오랜 나날 먼지만 먹으면서 한 쪽조차 펼쳐지지 못한 책이 ‘새책’으로서 헌책방에 들어오곤 합니다. 갓 나온 새책이 보도자료 쪽글이 꽂힌 채 헌책방으로 들어오기도 합니다. 신문사나 이런저런 기관에 들어갔다가, 기자나 이런저런 관계자가 쳐다보지 않은 채 고물상으로 내다 버려 헌책방으로 들어오는 새책입니다.

누군가 즐겁게 사서 읽은 뒤 헌책방으로 곱게 들어오는 헌책이 있습니다. 누군가 새책으로 사서 읽었으나, 집에서 버거운 짐으로 여긴 나머지 재활용쓰레기 내다 버릴 때에 종이꾸러미로 내놓아 고물상을 거쳐 헌책방으로 힘겹게 들어오는 헌책이 있습니다.

헌책방에 들어오는 새책과 헌책을 들여다보면, 이 책이 어떤 손길을 거치고 어떤 사랑을 받았는가 한눈에 알아볼 수 있습니다.

헌책이든 새책이든 그저 책입니다. 헌책이든 새책이든 나무한테서 얻은 숨결로 빚은 책입니다. 오랜 나날 먼지를 많이 먹어 쉬 바스라지는 책이라 하더라도 나무 숨결이 있습니다. 갓 나와 반딱반딱거리더라도 나무 숨결이 감돕니다. 책을 손에 쥐어 글을 읽는다 할 적에는, 나무를 손으로 살며시 쓰다듬으며 이야기를 읽는 셈이라고 느낍니다.

책은 새책방에서도 사서 읽고, 헌책방에서도 사서 읽으며, 도서관에서도 빌려 읽습니다. 이웃이나 동무한테서 빌려 읽기도 하고, 이웃이나 동무가 선물해서 읽기도 합니다. 내가 장만한 내 책을 두 번 세 번 되읽기도 합니다. 내가 예전에 장만한 내 책을 열 해쯤 뒤나 스무 해쯤 뒤에 다시 읽기도 합니다.

누구라도 읽을 수 있고, 언제라도 읽을 수 있기에, 책이로구나 하고 생각합니다. 새책을 읽는 사람이나 헌책을 읽는 사람은 없습니다. 모두 책입니다. ‘새 사람’을 만나거나 ‘헌 사람’을 만나는 사람은 없어요. 모두 사람입니다. 어린이를 마주하건 할머니를 마주하건, 나는 ‘사람’을 마주하면서 삶을 듣고 사랑을 느낍니다. 기나긴 나날을 묵어 빛이 바랜 책을 마주하건, 인쇄소에서 나온 지 며칠 안 된 책을 마주하건, 나는 ‘책’을 마주하면서 삶을 읽고 사랑을 깨닫습니다.

스스로 좋아하고 싶은 삶을 생각해요. 스스로 사랑하고 싶은 이웃을 헤아려요. 스스로 누리고 싶은 꿈을 떠올려요. 스스로 나누고 싶은 이야기를 살펴요. 책이 된 나무를 마음속으로 그려요. 책이 되어 내 앞으로 찾아온 나무를 가슴속으로 받아들여요. 새책방에서나 헌책방에서나 도서관에서나, 내 앞에 오래된 숲이 펼쳐졌구나 하고 느껴요. 4346.2.7.나무.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013)