-

-

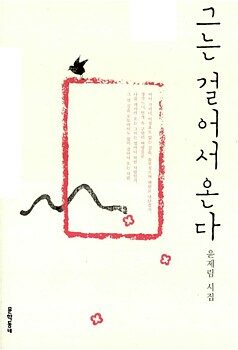

그는 걸어서 온다 - 윤제림 시집

윤제림 지음 / 문학동네 / 2008년 4월

평점 :

품절

시와 얼굴

[시를 말하는 시 22] 윤제림, 《그는 걸어서 온다》

- 책이름 : 그는 걸어서 온다

- 글 : 윤제림

- 펴낸곳 : 문학동네 (2008.4.21.)

- 책값 : 8000원

어른 스스로 달라지면 아이는 스스로 달라집니다. 어른 스스로 달라지지 않으면 아이는 스스로 달라지지 않습니다. 그러나, 어른은 스스로 달라지지 않더라도 아이는 스스로 달라지곤 합니다. 어른이 시키는 굴레에 갇힌 아이 가운데 참 많은 아이들은 다람쥐 쳇바퀴 도는 삶으로 흐르지만, 새로운 삶 꿈꾸는 아이는 차근차근 힘을 기르고 사랑을 쏟아 굴레를 박차고 나와서 새 길을 걸어요.

어린이나 푸름이가 어른들 흉내를 내어 범죄를 저지르면 청소년범죄라 일컫습니다. 그러나, 청소년범죄 아닌 어른범죄입니다. 어른들이 저지르는 잘못을 아이들이 보고 배웠을 뿐입니다. 아이들이 학교나 동네에서 따돌림을 한다고 혀를 차는 어른들 많으나, 어른들부터 마을과 회사에서 같은 어른을 따돌리며 살았기에, 아이들은 이 모습 고스란히 배워서 따라할 뿐이에요. 어른들은 정치에서도 경제에서도 행정에서도 문화에서도 문학에서도 예술에서도 교육에서도, 사회운동과 진보운동에서조차, 참말 서로서로 따돌리거나 해코지하거나 들볶습니다. 아이들 사이에서 집단따돌림이 생길 수밖에 없습니다.

아이들이 서로를 주먹이나 발길질로 윽박지르면서 돈을 울궈낸다지요. 그러면, 어른들은 이런 짓 안 하나요. 어른들이야말로 서로서로 밟고 올라서서 이녁 주머니에 돈을 더 많이 챙기려고 하지 않나요. 어른들 스스로 즐겁게 어깨동무하며 돈을 나누고 사랑을 함께하는 삶 안 짓는데, 아이들이 서로서로 즐겁게 어깨동무하기란 참 어려워요.

.. 아버지 한 사람이 / 부엌 쪽에 대고 소리친다. / 밥 좀 많이 퍼요 .. (가정식 백반)

어른들이 쓰는 말이 곧 아이들이 쓰는 말입니다. 어른들이 품는 생각이 고스란히 아이들이 품는 생각입니다.

어른들은 아이들을 학교에 보내고는 ‘직업훈련’ 시킵니다. 실업계 학교에서만 시키는 직업훈련 아닙니다. 인문계 학교에서 대학바라기 내모는 짓도 직업훈련이에요. 앞으로 회사원이나 공무원 되도록 졸업장과 자격증 따게 내모는 직업훈련입니다. 그러니까, 아이들이 ‘꿈’을 꾸지 않고 대학교에 가도록 내몰 때에는 모두 직업훈련이에요. 그런데, 제대로 어느 직업 잘 건사하면서 꿈을 꾸도록 북돋우지 않아요. 어른들은 돈 많이 벌 일자리를 찾도록 닦달할 뿐이에요. 아이들이 직업 찾도록 꾀하면서도, 즐겁게 일할 자리나 기쁘게 일할 터 아닌, 돈 많이 벌 자리나 터만 헤아리도록 시켜요.

연예인 되거나 기자 되거나 작가 되는 일은 ‘꿈’ 아닌 ‘직업’입니다. 미용사나 운동선수나 요리사 되는 일은 ‘꿈’ 아닌 ‘직업’입니다. 꿈과 직업은 다릅니다. 꿈과 ‘돈 버는 직업’은 다릅니다.

가만히 살피면, 어른부터 스스로 꿈이 무엇이고 직업이 무엇인지 제대로 몰라요. 삶과 사랑을 제대로 모르는 어른이에요. 그러니, 이런 어른들 가운데 아이들한테 ‘직업교육’조차 제대로 시킬 만한 마음그릇 되는 이 매우 적어요. 직업교육을 직업교육대로 제대로 못 시키니, 꿈은 꿈대로 보여주거나 밝히지 못합니다.

.. 제아무리 잘 된 영화래봤자 / 별 다섯 개가 고작인데, / 우리들 머리 위앤 / 벌써 수천의 별들이 떴다 .. (한여름밤의 사랑노래)

어른들 살아가는 모습이 바로 아이들 살아가는 모습입니다. 어른들은 손전화나 스마트폰 끼고 자동차를 몰고, 아이들은 손전화나 스마트폰 끼고 자전거를 달립니다.

잘 헤아려 보셔요. 아이들도 고장말, 이른바 사투리를 써요. 아이들이 부산에서 나고 자랐으면 부산말 쓰고, 아이들이 순천에서 나고 자랐으면 순천말 쓰지요. 어른들 쓰는 말이 하나하나 아이들 말이 돼요. 어른들이 사랑 담은 따사롭고 넉넉한 말 쓰면, 아이들도 사랑 담은 따사롭고 넉넉한 말 써요. 어른들이 보드랍고 살갑게 말을 나누면, 아이들도 보드랍고 살갑게 말을 나누지요.

어른들이 교과서나 참고서를 비롯해, 신문과 잡지, 여기에 책과 문학에 아름답고 훌륭하며 착한 한국말 빛내면, 아이들한테 따로 말을 가르치려 하지 않아도 돼요. 아이들은 이런 글과 책만 읽으면서도 아름답고 훌륭하며 착한 한국말 물려받아요.

그러나 우리 모습을 돌아보면, 이 나라 어른들 가운데 한국말을 한국말답게 아름답거나 훌륭하거나 착하게 쓰지 않아요. 어린이도 푸름이도 젊은이도 한국말 슬기롭게 빛내는 문학이나 예술이나 문화로 뻗어나지 못해요.

.. 한강에 눈이 내린다 / 지하철에 눈이 내린다 / 지하철이 가끔씩 지상으로 올라서주는 것은 / 고마운 일이다 .. (지하철에 눈이 내린다)

내 얼굴은 바로 내 아이 얼굴입니다. 내 어버이 얼굴은 바로 내 얼굴입니다. 어른 얼굴은 바로 아이 얼굴입니다.

어른과 아이 사이에서만 같은 얼굴이지 않습니다. 내 얼굴은 내 동무 얼굴입니다. 내 동무 얼굴은 내 얼굴입니다. 내 이웃 얼굴은 내 얼굴이요, 내 얼굴은 다시 내 이웃 얼굴입니다.

웃고 노래하는 얼굴로 살아가면, 다 함께 웃고 노래하는 얼굴 되지요. 웃고 노래하는 얼굴이란 웃고 노래하는 삶이에요. 따로 노래를 찾아서 불러야 하지 않아요. 삶이 하나하나 웃음이요 노래가 되면 돼요.

.. 황사먼지 속에 보이네. / 복사나무에 라디오를 매달고 / 밭갈이 하다가, / 괭이도 내던지고 / 마을로 달리는 / 농부 한 사람 .. (또, 심청가)

윤제림 님 시집 《그는 걸어서 온다》(문학동네,2008)를 읽습니다. 윤제림 님은 어떤 얼굴로 살아가며 시를 쓰는가 생각합니다. 윤제림 님 얼굴에 어린 이녁 어버이와 이웃과 동무 얼굴을 가만히 돌아봅니다. 윤제림 님을 둘러싼 아이들과 젊은 벗들 얼굴을 곰곰이 헤아립니다. 모두 어떤 얼굴 되어 살아가나요. 서로 어떤 얼굴빛 함께 나누는가요.

어떤 이야기로 삶꽃 피우나요. 어떤 몸짓으로 삶빛 밝히나요. 어떤 꿈으로 삶사랑 이루나요.

.. 봄꽃은 / 잎새 하나하나가 / 누군가의 얼굴이다 .. (꽃잎)

말 한 마디는 바로 얼굴입니다. 손짓 하나는 바로 마음입니다. 글 한 줄은 바로 생각입니다. 발걸음 하나는 바로 사랑입니다.

.. 저 / 나무 / 아래서 / 밥을 먹으면 / 꽃 / 밥 .. (낙화)

좋은 나라 꿈꾸면서 좋은 하루 누리고 싶습니다. 좋은 마을 바라면서 좋은 삶 짓고 싶습니다. 좋은 보금자리 빌면서 좋은 이야기 엮고 싶습니다. 아침부터 저녁까지 좋은 웃음 지으면서 좋은 마실 즐기고 싶습니다.

좋은 흙에 좋은 씨앗 한 톨 심고 싶습니다. 좋은 물 한 잔 마시면서 좋은 몸 지키고 싶습니다. 좋은 바람 좋은 이웃과 나란히 쐬고 싶습니다. 좋은 햇살 내리쬐는 좋은 숲길 거닐면서 좋은 노래 부르고 싶습니다.

좋은 말 들려주는 좋은 얼굴 되고 싶습니다. 좋은 글 쓸 수 있는 좋은 가슴 되고 싶습니다. 좋은 살림 알뜰살뜰 꾸리는 좋은 어버이 되고 싶습니다. 바라는 삶을 생각합니다. 꿈꾸는 삶을 입으로 읊으면서 흰종이에 정갈하게 옮겨적고 예쁘게 그립니다. 4346.5.25.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013)