-

-

自然紀行

강운구 글.사진 / 까치 / 2008년 7월

평점 :

아름다운 이야기 찾아나서는 사진마실

[찾아 읽는 사진책 78] 강운구, 《자연기행》(까치글방,2008)

밤하늘을 올려다봅니다. 반짝이는 별빛을 바라보면서 저절로 별자리를 그릴 수 있습니다. 별자리 이름이나 크기나 모양이나 잘 모르지만, 이모저모 모인 별을 뭉뚱그릴 만하다고 느낍니다. 따로 무슨무슨 자리라고 알지 못하더라도 서로서로 어떻게 엮으면 되겠구나 하고 느낍니다.

그러나 밤하늘 뭇별을 이 나라 어디에서나 올려다볼 수 있지는 않습니다. 깊은 시골자락에 깃든 집에서 올려다봅니다. 읍내나 시내에서는 뭇별을 올려다보기 어렵습니다. 커다란 도시로 나가면 달빛을 느끼기조차 어렵습니다.

어릴 때 인천에서 살아가며 별자리가 어떻고 저떻고 하는 책을 읽은 적 있지만, 막상 밤하늘 뭇별을 마음껏 올려다볼 수 없었어요. 밤하늘 별은 올려다보지 못하며 별자리 책만 뒤적인들, 별이고 별자리이고 밤하늘이고 알거나 느끼거나 생각하기 힘들었습니다.

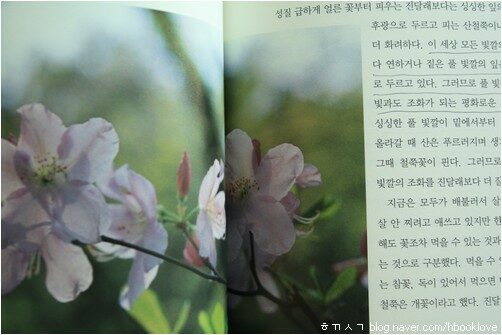

강운구 님이 내놓은 사진책 《자연기행》(까치글방,2008)을 읽으며 생각합니다. 강운구 님은 “우리 나라의 식물사전에는 수선화가 화훼식물로 분류되어 있다. 그것은 야생의 수선화는 없다는 뜻이다. 그러나 제주 남녘 대정 땅의 수선화는 엄연히 야생으로 여러 대를 이어오고 있다(14쪽).” 하고 말합니다. 식물사전이든 식물도감이든 적잖이 다리품을 팔지 않으면 엮을 수 없습니다. 여러 사람이 이 땅 골골샅샅 누비며 이 같은 사전과 도감을 내놓으리라 봅니다. 그러나, 미처 못 디딘 땅이 있을 테고, 아직 살피지 못한 꽃과 풀과 나무가 있겠지요. 어느 꽃은 아주 드물게 아주 좁은 데에서만 피고 질 수 있으니까요. 어느 꽃이 피고 지는 아주 조그마한 터에 때맞추어 나들이를 하지 않는다면 어느 꽃이 있는 줄조차 모를 수 있으니까요.

망원경이 있으면 도시 한복판에서라도 밤하늘 별을 살필는지 모릅니다. 그렇지만 막상 도시 한복판에 깃들면서 밤하늘 별을 느끼려 하는 사람은 찾아보지 못합니다. 도시 한복판이란 밤별이랑 동떨어진 곳이니까요. 경제성장과 경제개발에 온넋 쏟는 도시 한복판이지 않겠어요. 더구나, 도시 한복판에서는 밤별뿐 아니라 낮꽃 또한 동떨어진 곳이로구나 싶어요. 낮에 마주할 나무하고도 풀하고도 새하고도 동떨어진 곳이겠지요.

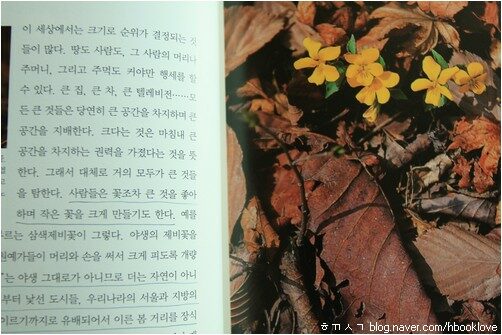

“저 자연의 품속은, 자연의 것은 더 아름답다. ‘자연을 보호하자’라고 말하지만 우리에게는 자연을 보호할 만한 능력이 물론 없다. 그것을 있는 자리에 그대로 두고 보기만 하면 된다. 그것을 자기 집, 자기 방으로 못 옮겨서 안달하는 사람은 불행하다. 한 해에 두어 번, 들이나 산의 숲에 가서 조용히 시간을 보낼 수 있는 사람이라면, 그곳의 모든 꽃은 그 사람의 것이다(33쪽).” 하고 읊는 말마따나 자연 터전은 나날이 파먹힙니다. 곰곰이 살피면, 사람들은 자연을 지키려 하지 않습니다. 자연을 파먹으면서 경제를 살찌웁니다. 자연을 파헤치면서 돈벌이를 합니다. 자연을 망가뜨리면서 국립공원을 세웁니다. 국립공원 아닌 데는 마음껏 무너뜨리고, 국립공원조차 신나게 어지럽혀요. 강운구 님이 “헉헉대며 꼬박 4시간은 올라야 이르렀던 노고단이 지금은 시암재의 주차장에서 쉬엄쉬엄 30분쯤 걸으면 된다. 망가진 덕택이다(198쪽).” 하고 외치지 않더라도, 이 나라 사람 누구나 한껏 망가진 한국 자연을 찾아볼 수 있어요.

이리하여, “어릴 적에 시골에서 자란 이들은 꿀풀이나 다른 꽃을 따서 향기로운 꿀을 빨아먹곤 했었다(38쪽).” 하는 이야기는 그야말로 옛날 옛적 어른들 이야기처럼 됩니다. 오늘날 아이들로서는 꿀풀이든 다른 꽃이든 따며 놀 겨를이 없습니다. 오늘날 아이들이 들판과 멧자락과 냇가와 바닷가에서 마음껏 하루 내내 뒹굴거나 뛰놀도록 풀어놓는 어른부터 없어요. 아이들이 두어 살만 되어도, 아니 한두 살만 되어도 보육원이나 어린이집에 넣잖아요. 아이들은 보육원과 어린이집과 유치원에서 ‘학습’이라는 이름으로 길들여지잖아요. 아이들은 초등학교에 들어가는 때부터 ‘대학입시 수험생’처럼 되어 영어도 배우고 한자도 배우며 갖은 지식을 머리에 꾹꾹 눌러담아야 하잖아요.

똑똑해지는 오늘날 아이들이 아닙니다. 지식만 많이 갖추는 오늘날 아이들입니다. 스스로 할 수 있는 일이란 없고, 이웃을 아끼는 넋이란 없으며, 나와 동무를 사랑하는 꿈이란 없어요. 곧, “좋아하거나 사랑하지도 않으면서, 이름을 불러 준다고 다 나의 꽃이 되는 것은 아니다(51쪽).” 하는 말처럼, 아이들 스스로 누구를 어떻게 왜 좋아하거나 사랑하면서 기쁜 나날인가를 느끼지 못하고 맙니다. 아이들 스스로 삶을 좋아하거나 사랑하는 길하고는 너무 동떨어지고 맙니다.

아름다이 살아갈 나날인데 아름다이 품을 꿈을 생각하지 못합니다. 사랑스레 어깨동무할 이웃인데 사랑스레 북돋울 얼을 가누지 못합니다. 착하게 꾸릴 살림인데 착하게 보듬을 손길을 느끼지 못합니다.

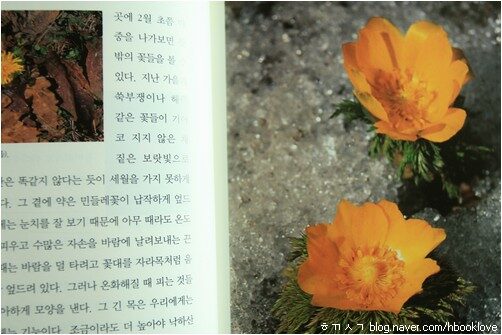

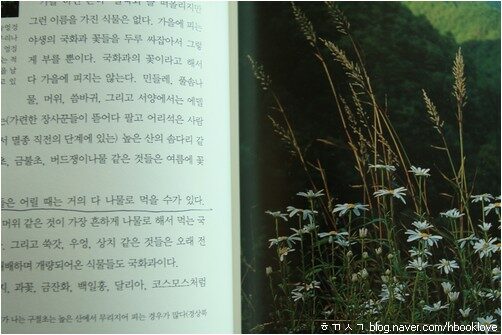

강운구 님이 내놓은 사진책 《자연기행》은 한국땅 골골샅샅 두 다리로 밟으며 안쓰러이 느낀 이야기를 다룹니다. “식물사전에 올라 있는 이 풀(개불알풀)의 호적명 대신에 시골에서는 ‘봄까치꽃’이라고 부른다(65쪽).” 하는 이야기를 다룹니다. “꽃 한 송이를 꼼꼼하게 들여다보면 정교하게 아름답고, 멀리 물러서서 무리를 보면 화려한 빛깔이 눈부시게 아름답다(80쪽).” 하는 이야기를 들려줍니다. 누구보다 강운구 님한테 아름다울 이야기를 찾아나섭니다. 다른 사람들이 알아주지 않는다면 강운구 님 스스로 알아주겠다 생각하는 아름다운 이야기를 듣고 만나며 얼싸안습니다.

나한테 아름답게 스며들 수 있으면 넉넉합니다. 내 눈으로 밤하늘 올려다보며 뭇별을 곱게 사랑할 수 있으면 넉넉합니다. 내 손으로 들판 억새를 쓰다듬으며 싱긋 웃을 수 있으면 넉넉합니다. 호미를 쥐어 흙을 쫄 수 있으면 넉넉합니다. 씨앗 한 알 건사하며 내 사랑을 듬뿍 쏟을 수 있으면 넉넉합니다. 글 한 줄 쓰면서 내 꿈을 살포시 실을 수 있으면 넉넉합니다. 사진 한 장 찍으면서 내 하루를 고맙게 여길 수 있으면 넉넉합니다.

그런데, 사진책 《자연기행》은 여러 매체에 실은 글을 그러모은 탓인지, 똑같은 이야기를 자꾸 되풀이합니다. 똑같이 되풀이하더라도 곰곰이 되새길 만하다 볼 테지만, 이 작은 책에 미처 싣지 못한 더 너른 이 나라 자연마실 이야기가 있으리라 생각해요. ⅜쯤 차지하는 되풀이하는 이야기는 덜고 새 글과 새 사진을 담으면 얼마나 살뜰하고 푸진 이야기책이 되었을까 하고 헤아려 봅니다. (4345.2.19.해.ㅎㄲㅅㄱ)

― 자연기행 (강운구 글·사진,까치글방 펴냄,2008.7.10./15000원)